Man sollte meinen, dass „Experten“, die vorgeben, eine Sache besonders gut zu verstehen und diese Sache sogar der Wirtschaftspolitik empfehlen, die logische Basis dessen, was sie da sagen, wenigstens nachvollziehen können. Das ist aber seit Jahrzehnten bei den sogenannten Angebotstheoretikern nicht der Fall. Sie berufen sich zwar gerne auf den (dem Franzosen Jean Baptiste Say aus dem 19. Jahrhundert zugeschriebenen) Satz, wonach sich das Angebot seine Nachfrage schaffe, aber die zwingende Logik hinter diesem Satz haben sie bis heute nicht verstanden.

Schon vor vielen Jahren hat der deutsche Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), der sich seit den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als die Speerspitze der Angebotstheoretiker verstand, gezeigt, (wie hier von mir in einem Papier aus dem Jahr 2000 vorgeführt) wie schwer er sich damit tut. Bei Say geht es explizit um die Nachfrage, die man als Angebotstheoretiker am liebsten ganz ignorieren würde.

Der Rat suchte damals nach einer Möglichkeit der Bilanzierung der Gesamtwirkung einer Lohnmoderation. Dazu stellte er fest, dass in dem Anpassungsprozess an eine Produktivitätssteigerung auch bei Lohnmoderation damit zu rechnen ist, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Gütern zunimmt. Die Schlussfolgerung des Rates gipfelte in einem äußerst bemerkenswerten Satz:

“Es wäre auch merkwürdig, wenn in einer Volkswirtschaft, die einen Produktivitätsfortschritt verzeichnet, nicht vielfältige Prozesse der Einkommenssteigerung vorkämen, die dann zu einer Nachfragezunahme führen.”

In der Tat. Das wäre merkwürdig. Man kann sogar ohne weiteres empirisch feststellen, dass es in Wirklichkeit einen Prozess gibt, der relativ zuverlässig zu einer Nachfrageerhöhung führt. Diesen Prozess aber können neoklassisch argumentierende Ökonomen wie die Mehrheit des Sachverständigenrates nicht gut finden, weil seine schiere Existenz verheerend ist für die damals wie heute vom SVR in neoklassischer Tradition vertretene Position zur Lohnpolitik.

In diesen Tagen nun holt der Bundesfinanzminister von der FDP, Christian Lindner, vermutlich angeleitet vom ehemaligen Vorsitzenden des SVR, Lars Feld, die Angebotspolitik aus der Rumpelkammer. Und siehe da, Lindner und Feld machen den gleichen Fehler, den der Sachverständigenrat schon vor mehr als 20 Jahren gemacht hat.

Das zeigt erneut, wie schwer es für neoklassische Ökonomen offenbar ist, im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang und zugleich logisch zu denken. In einem Grundsatzpapier zur Finanz- und Wirtschaftspolitik schreiben Lindner und Feld:

„Insbesondere Maßnahmen, welche die Arbeitsproduktivität erhöhen und den Lohn- und Preisauftrieb senken, tragen dazu bei, das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale und einer Entankerung der Inflationserwartungen zu reduzieren.“

Das ist falsch. Maßnahmen, die dazu beitragen, dass die Arbeitsproduktivität steigt, tragen gerade nicht dazu bei, das Risiko einer Lohn-Preis-Lohn-Spirale zu reduzieren, von einer „Entankerung“ der Inflationserwartungen (was immer das sein mag, wie hier diskutiert) ganz zu schweigen. In normalen Zeiten, also in Zeiten ohne massive Importpreiserhöhungen (siehe die Diskussion hier) tragen solche Maßnahmen dazu bei, eine deflationäre Tendenz auszulösen. Gleichzeitig bringen sie die Gefahr mit sich, die Nachfrageseite der Wirtschaft zu schwächen und Arbeitslosigkeit zu erzeugen, wenn nämlich die Reallöhne – auch nur temporär – weniger als die Produktivität steigen.

Einem ähnlichen Irrtum unterliegt die Europäische Kommission in einem anderem Zusammenhang. Sie schreibt in einem Papier über die Lage in Frankreich (hier verlinkt):

„Das Wachstum der Arbeitsproduktivität bleibt jedoch sowohl unter den langfristigen Trends als auch unter dem Durchschnitt des Eurogebiets, was eine schnellere Erholung der Kostenwettbewerbsfähigkeit verhindert.“

Auch dieser Satz ist mehr als problematisch. Eine höhere Arbeitsproduktivität darf in einer Währungsunion mit einem klar vorgegebenen Inflationsziel gerade nicht für Kostensenkung benutzt werden. Dieser Satz offenbart die fundamentale Ahnungslosigkeit der EU-Kommission in Sachen Funktionsweise einer Währungsunion und ihren mangelnden Mut, die deutschen Ungleichgewichte als solche anzusprechen und zu sanktionieren. Das intellektuelle Versagen kann man der Kommission aber eigentlich nicht vorwerfen, weil ihre Ahnungslosigkeit nur die Ahnungslosigkeit der großen Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler widerspiegelt.

Löhne, Zielinflation und Produktivität

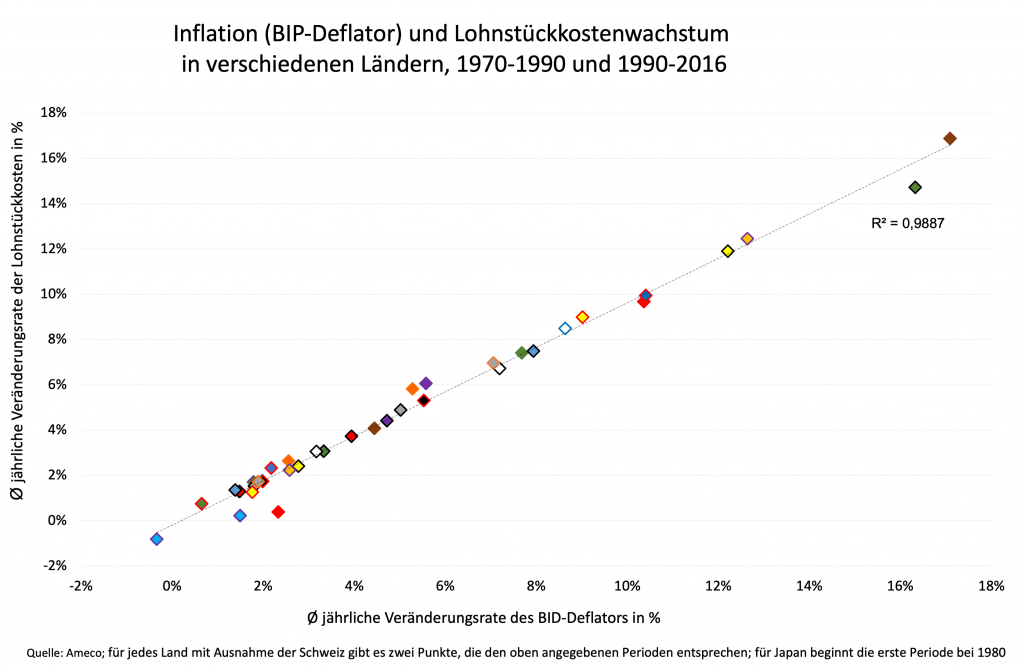

Beginnen wir mit dem, was empirisch unbestreitbar ist: Auf lange Sicht (in der Graphik sind es jeweils 20 Jahre) verhalten sich die Inflationsraten so wie die Lohnstückkosten, also wie das Verhältnis von Nominallöhnen zu Produktivität. Wohlgemerkt, das ist die lange Sicht. Kurzfristig kann, wie wir es derzeit erleben, die Inflationsrate davon abweichen, wenn es starke exogene Schwankungen der Preise gibt, also Preiserhöhungen, die durch reale Schocks oder durch Spekulation oder durch beides ausgelöst worden sind.

Abbildung

Die Abbildung zeigt sehr klar: Steigt die Produktivität, steigen auf diese lange Frist normalerweise die Nominallöhne um genau den Prozentsatz stärker als die nationale Produktivität, die der nationalen Inflationsrate entspricht. Daraus ergibt sich zunächst die einfache Schlussfolgerung, dass ein Land, das ein Inflationsziel hat, eine Zuwachsrate der Nominallöhne anstreben muss, die die Zuwachsrate der Produktivität um genau dieses Inflationsziel überschreitet. Das gilt kurz- wie langfristig. Bleiben exogene Schocks bei der Berechnung der Inflationsrate für die Lohnverhandlungen außen vor, orientiert man sich also konsequent am Inflationsziel, muss sich das Land keine Gedanken über langfristige Inflationsgefahren machen, die gibt es dann nämlich nicht.

Steigt die Produktivität und bleiben die Nominallöhne gleich, wird sich auf lange Sicht die Inflationsrate bei null einpendeln, und damit bei einem Wert, der von kaum einer Notenbank in dieser Welt als erstrebenswert angesehen wird. Wer Produktivitätserhöhungen empfiehlt, um Lohn-Preis-Spiralen zu vermeiden (Lindner/Feld) oder um die Kosten im Vergleich zum Ausland zu senken (EU-Kommission), muss sich daher fragen, wie die von ihm unterstellte Nicht-Anpassung der Löhne zustande kommt und welche Wirkung das langfristig auf die Preise und das angestrebte Inflationsziel hat.

Eine Lohn-Preisspirale ist offenbar ohne weiteres zu vermeiden, wenn, bei welchem Produktivitätszuwachs auch immer, die Löhne so steigen, wie es dem Produktivitätszuwachs plus der Zielinflationsrate entspricht. Steigt die Produktivität stärker, sollten auch die Löhne stärker steigen, um eine Deflationsspirale bzw. das Unterschreiten des Inflationsziels zu vermeiden. Die Löhne sind gerade richtig verankert, wenn sie das Inflationsziel einschließen. Höhere Produktivität ändert daran nichts.

Wer, wie die EU-Kommission, in einer Währungsunion darauf setzt, dass die Produktivität in einem Land stärker steigt, um die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes zu erhöhen, setzt auch auf das falsche Pferd. Geht ein Land mit einer solchen Politik voran und folgen andere, kann die Union ihr Inflationsziel nicht mehr erreichen. Nimmt man hinzu, dass die Union damit rechnen muss, dass eine solche Politik zu einer Aufwertung des Euros (oder zu protektionistischen Reaktionen andere Länder) führt, was den Wettbewerbsvorsprung wieder zunichte macht, ist es niemals sinnvoll, auf Produktivitätserhöhungen als Mittel der Kostenreduktion zu setzen.

Die Logik von Jean Baptiste Say ist Nachfragelogik

Höhere Produktivität heißt aber auch, und hier kommt Say’s Law ins Spiel, dass die Unternehmen mehr (ein größeres Angebot) produzieren können und das natürlich auch auf kurze Frist absetzen wollen. Die Frage ist, auf welche Weise das Angebot sich seine Nachfrage schafft. Steigen die Nominallöhne nicht, geschieht das offensichtlich durch sinkende Preise. Die Reallöhne steigen dann wie die Produktivität, das höhere Angebot kann verkauft werden, weil die Arbeitnehmer mehr nachfragen, aber ein positives Inflationsziel ist nicht erreichbar. Das höhere Angebot schafft seine Nachfrage.

Ein Problem ist jedoch, dass die Anpassung der Preise auf kurze Frist vermutlich nicht perfekt verläuft. Sinken die Preise weniger als es der höheren Produktivität entspricht, steigen die Reallöhne weniger stark als die Produktivität. Das ist für die Unternehmen ein großes Problem, weil die der höheren Produktivität entsprechende höhere Produktion nicht abgesetzt werden kann. Dann schafft das Angebot seine Nachfrage gerade nicht.

Nun würden Neoklassiker einwenden, dass sinkende Reallöhne den Unternehmen signalisieren, dass die Produktion umgebaut werden sollte, um arbeitsintensiver zu produzieren. Würden die Unternehmen (in einer theoretischen Sekunde) die Produktionsverfahren arbeitsintensiver machen – obwohl sie aus Erfahrung wissen müssten, dass die Reallohnsenkung nicht von Dauer ist! – würden sie mehr Arbeitskräfte nachfragen, so dass der Effekt der zu wenig steigenden Reallöhne durch eine höhere Beschäftigung genau ausgeglichen würde. Doch diese theoretische Sekunde gibt es nicht.

Es ist der übliche Trick der Neoklassik, an die Stelle empirisch überprüfbarer Aussagen, einfach Konstruktionen zu setzen, die zu ihrem Paradigma passen, ganz unabhängig von deren empirischer Validität. Brauchen die Unternehmen statt der theoretischen Sekunde auch nur einen Tag, um die Produktion umzubauen und um neue Mitarbeiter einzustellen, ist es schon zu spät. Dann wird die sinkende Nachfrage der Arbeitnehmer schon wirksam und alle Umbauideen (selbst wenn es sie jemals gegeben hätte, was sicher nicht der Fall ist) sind obsolet. Der Fall Griechenland hat in aller Klarheit gezeigt, dass sinkende Reallöhne sinkende Nachfrage nach sich ziehen und steigende Arbeitslosigkeit die unmittelbare Folge war.

Das realistische Verhalten der Unternehmen zeigt sich auch in einem anderen Fall: Unternehmen, die ihren Standort verlagern, um mit billigen Arbeitskräften in einem Niedriglohnland zu produzieren, verändern keineswegs ihre Produktionstechnologie, sondern behalten sie bei, weil sie auf diese Weise einen enormen Extragewinn erzielen können. Genau diesen Gewinn darf es in neoklassischen Modellen aber nicht geben, weil „vollständige Konkurrenz“ unterstellt wird, was bedeutet, dass es weder temporäre Schumpetersche Pioniergewinne geben „darf“ noch solche temporären Verlagerungsgewinne. Damit wird ein absolut entscheidender Teil der Wirklichkeit einfach ausgeblendet. Alle Modelle, die darauf beruhen, sind von vorneherein wertlos, wie komplex sie im Übrigen auch immer ausformuliert sein mögen.

Was folgt?

Insgesamt zeigt die Gültigkeit von Say’s Law in Verbindung mit dem politischen Wunsch, ein bestimmtes Inflationsziel zu erreichen, die überragende Bedeutung von Lohnpolitik. Sie ist zwar nicht geeignet, um mit Lohnsenkungen den „Arbeitsmarkt“ auszugleichen, aber sie kann sehr effizient eingesetzt werden, um ein Inflationsziel zu erreichen und zugleich eine Nachfrageentwicklung zu garantieren, die ausreicht, um die Produktionsmöglichkeiten, die durch die Investitionstätigkeit geschaffen wurden, auch auszulasten.

Der Geldpolitik, die ihrerseits keinen direkten Zugriff auf die Preisentwicklung hat, fällt bei einer angemessenen Lohnpolitik die Aufgabe zu, die Investitionstätigkeit durch niedrige Zinsen anzuregen. Nur wenn die Lohnpolitik ihre Rolle nicht mehr angemessen spielt und auf die aktuelle Inflation statt auf das Inflationsziel schaut (oder Indexierungsmechanismen installiert werden), muss die Geldpolitik bereitstehen, um mit hohen Zinsen dem Entstehen einer Preis-Lohn-Preis-Spirale entgegenzuwirken.

Es ist offensichtlich, dass eine solche Rollenverteilung der Wirtschaftspolitik unter Einschluss von Lohnpolitik am ehesten erfolgreich ist, wenn man sich von vorneherein auf die Position einigt, dass jede Erhöhung der Produktivität letztlich den Reallöhnen via steigende Nominallöhne zugutekommen sollte. Damit vermeidet man Friktionen bei der Anpassung der Preise mit den verbundenen Nachfrage- und Arbeitsmarktproblemen und man erreicht das Inflationsziel auf längere Sicht ganz sicher.

Eine „Wissenschaft“, die sich dieser grundlegenden Logik verschließt und eindeutiger Empirie zum Trotz in ihren Modellen mit der Annahme einer Substitution von Arbeit und Kapital arbeitet, kann nicht erwarten, ernst genommen zu werden. Nur wer explizit den Glauben an einen „Arbeitsmarkt“ aufgibt, der sich durch Lohnanpassung im Sinne eines Gütermarktes ins Gleichgewicht bringen lässt, kann sinnvolle wirtschaftspolitische Ratschläge geben. Alle neoklassischen Gleichgewichtsmodelle, wie „modern“ man sie auch ausgestaltet haben mag, sind damit hinfällig.

Wer, wie Lindner und Feld, Angebotspolitik machen will, ohne die Nachfrageseite überhaupt in Betracht zu ziehen, liegt nicht nur mit Jean Baptiste Say über Kreuz, sondern hat überhaupt keine theoretische Basis. Wer aber keine theoretische Basis hat, kann keine rationale wirtschafts- und Finanzpolitik betreiben und wird in der Praxis scheitern.