von Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker

Osteuropa ist politisch ins Gerede gekommen. Hatte man im Westen gehofft, dass nach der großen Wende Anfang der 1990er Jahre die Region zu einem neuen Kraftfeld in Europa würde, von dem dann auch der Westen profitieren sollte, überwiegt heute die Enttäuschung. Die Region ist gekennzeichnet von der Abwanderung vieler Arbeitskräfte, der Dominanz westlicher Unternehmen und enormer politischer Instabilität bis hin zur offenen Abwendung von Europa. Was ist geschehen?

Im Westen begnügt man sich damit, Missfallen zu bekunden ob der Unbotmäßigkeit einiger Regierungen, ohne auch nur den Versuch zu machen, die offensichtlich misslungenen oder zumindest weit hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Ergebnisse des Systemwechsels zu verstehen. Das geht nach dem bewährten Motto: Wer in dem wunderbaren marktwirtschaftlichen System, das wir ihm geschenkt haben, nicht glücklich und zufrieden ist, ist einfach selbst schuld. Politische Verwerfungen sind aus dieser Sicht die Folge unzureichender Institutionen und der „Korruption“. Alle ökonomischen Misserfolge in Osteuropa, die westeuropäische Politiker und Mainstreamökonomen nicht erklären können oder wollen, werden, wie zuvor schon in Südeuropa, ohne weitere Ursachensuche der Korruption in die Schuhe geschoben. So hat man einen Schuldigen gefunden und braucht über eigene Fehler nicht weiter nachzudenken.

Ungarn zeigte das westliche Versagen zuerst

Victor Orban war der erste, der westlichen Zorn auf sich zog, weil er die Regeln des westlichen Systems nicht als alternativlos ansah, sondern angesichts der in demokratischen Wahlen gewonnenen Machtfülle eigene Wege für sein Land gehen wollte. Das wird im Westen als reine Willkür interpretiert, weil man niemals zur Kenntnis genommen hat, wodurch Orban an die Macht kam und was der Westen damit zu tun hat. Victor Orban kam 2010 erneut an die Macht (er war schon um die Jahrhundertwende in relativ unauffälliger Weise Premierminister gewesen), weil die Masse der Ungarn vor und in der großen globalen Finanzkrise von 2008/2009 die hässliche Fratze des Kapitalismus aus allernächster Nähe kennengelernt hatte.

Quer durch Osteuropa waren von westlichen (vorwiegend österreichischen) Banken im Zeichen der Kapitalverkehrsfreiheit Immobilienkredite in Schweizer Franken (oder japanischen Yen) vergeben worden. Denn die Zinsen in diesen Währungen waren im Vergleich zu den osteuropäischen Zinsen extrem niedrig. So verschuldeten sich viele Osteuropäer in einer anderen Währung als der, in der sie ihr Arbeitseinkommen bezogen. Niemand erklärte ihnen vorab, was das bedeutete, nämlich die Teilnahme an Spekulationsgeschäften auf dem Devisenmarkt. Die westlichen Banken verdienten an diesen Kreditgeschäften gut und hatten kein Interesse, ihre neuen, unerfahrenen Kunden über die Risiken einer Verschuldung in Fremdwährung aufzuklären. Über der Zinsdifferenz zwischen Ost- und Westeuropa schwebte ja permanent das Damoklesschwert der Wechselkursänderung.

Erschwerend kam hinzu, dass die vermeintlichen Hartwährungen des Westens zur Zeit der Kreditvergabe an Osteuropäer unterbewertet waren, weil es via Spekulation mit den osteuropäischen Währungen zu deren vollkommen ungerechtfertigter Aufwertung gekommen war. (Damit war ein spürbarer Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen osteuropäischen Volkswirtschaften verbunden.) Folglich mussten osteuropäische Kreditnehmer einen relativ geringen Betrag in eigener Währung aufnehmen, um sich den Kredit in Schweizer Franken (oder japanischen Yen) leisten zu können – ein weiterer starker Anreiz, sich in diesen ausländischen Währungen zu verschulden statt in der eigenen heimischen Währung.

Als dann 2008 die globale Finanzkrise ausbrach, drehten sich die Währungsverhältnisse um. Der Schweizer Franken und der japanische Yen werteten gegenüber den osteuropäischen Währungen stark auf und verteuerten die Hypotheken auf einen Schlag um Größenordnungen, die für viele Hausbesitzer nicht mehr tragbar waren. Besonders schlimm war es in Ungarn, wo fast zwei Drittel aller Haushalte davon betroffen waren.

Das brachte Victor Orban (mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament) an die Macht, weil der versprach, sich für die Bürger zulasten der Banken stark zu machen. Und in der Tat mussten in Ungarn per gesetzlicher Anordnung die Banken die Hypothekenkredite zu einem vernünftigen Wechselkurs (und nicht zum Marktkurs) in einen Forint-Kredit umwandeln. In Polen wollte man die Klärung der Verhältnisse „dem Markt“ überlassen, mit dem Ergebnis, dass viele Betroffene gegen ihre Banken klagten. Da sich die polnischen Gerichte überfordert sahen, legten sie den Fall dem EuGH vor. Der entschied immerhin zugunsten der Kläger, weil diese bei den Verhandlungen mit den Banken in einer systematisch unterlegenen Position gewesen seien (siehe Artikel dazu hier).

Der reale Wechselkurs als entscheidender Indikator

Um die Fehlentwicklungen in Osteuropa, die vor der Finanzkrise entstanden sind und sich auch jetzt wieder aufbauen, zu beschreiben und zu analysieren, ist es sinnvoll, sich die sogenannten realen effektiven Wechselkurse der Länder anzuschauen. Der reale Wechselkurs zeigt an, ob und um wie viel sich die Wettbewerbsfähigkeit eines ganzen Landes verbessert oder verschlechtert. Er misst beispielsweise, ob eine höhere Inflation in Land A als in Land B durch eine nominale Abwertung der Währung von Land A gegenüber der von B ausgeglichen wird. Ist das nicht der Fall oder nicht in ausreichendem Maße, wertet Land A real auf. Das bedeutet dann, dass alle Unternehmen des Landes an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, weil sie ihre Produkte (bei gleichen Gewinnspannen) nur noch zu höheren Preisen als ihre Konkurrenten im Ausland anbieten können. Effektiv wird der reale Wechselkurs genannt, wenn er nicht nur den Wert einer Währung gegenüber einer einzelnen anderen misst, sondern gegenüber einem ganzen Bündel an Währungen, einem sogenannten Währungskorb, der die Währungen der wichtigsten Handelspartner repräsentiert.

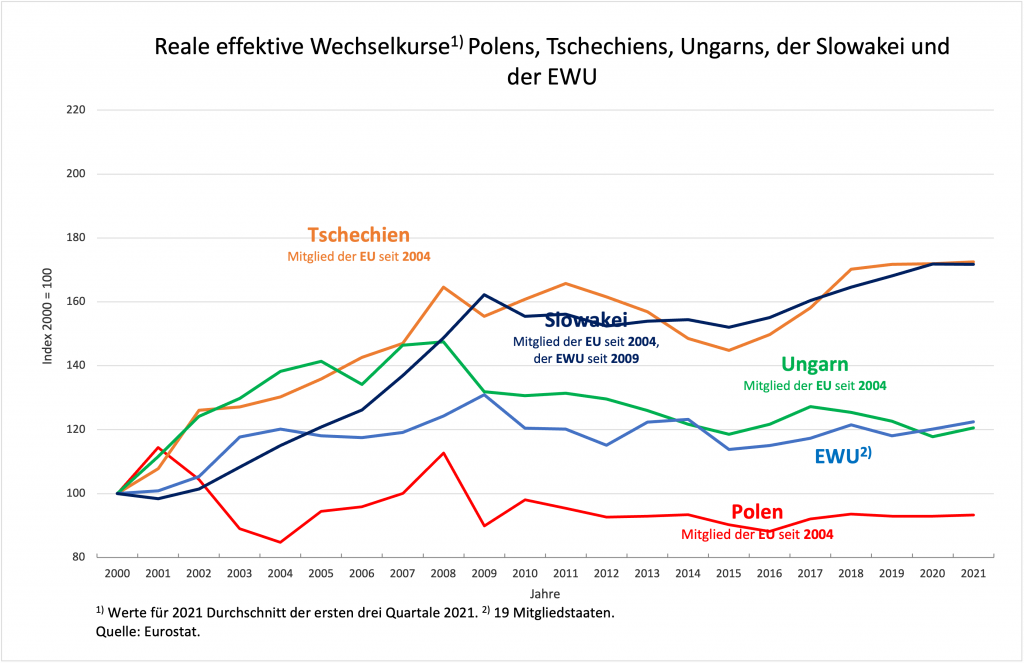

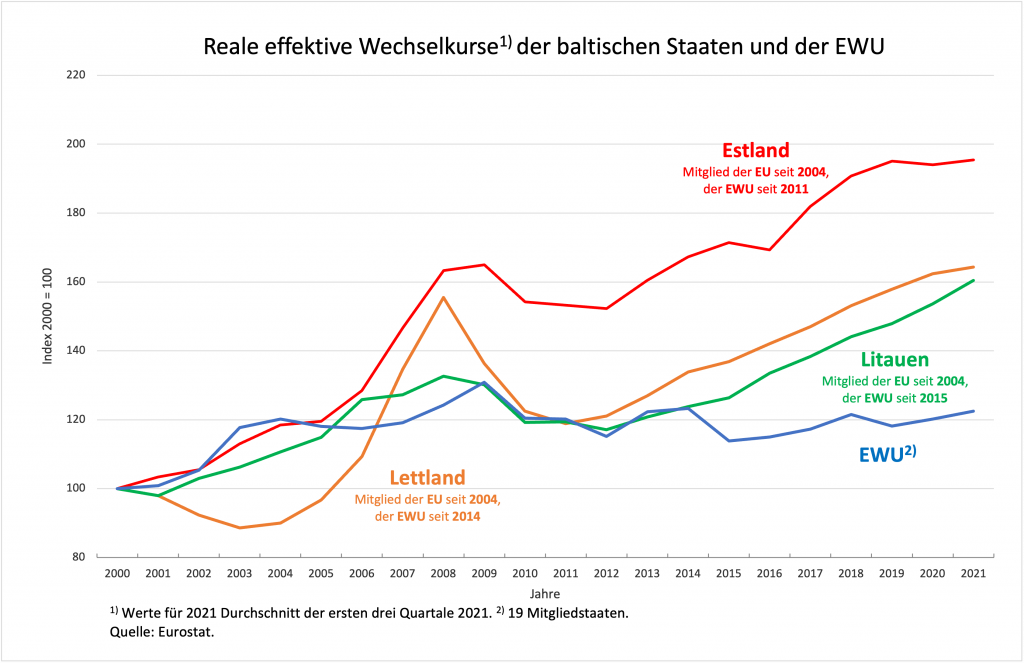

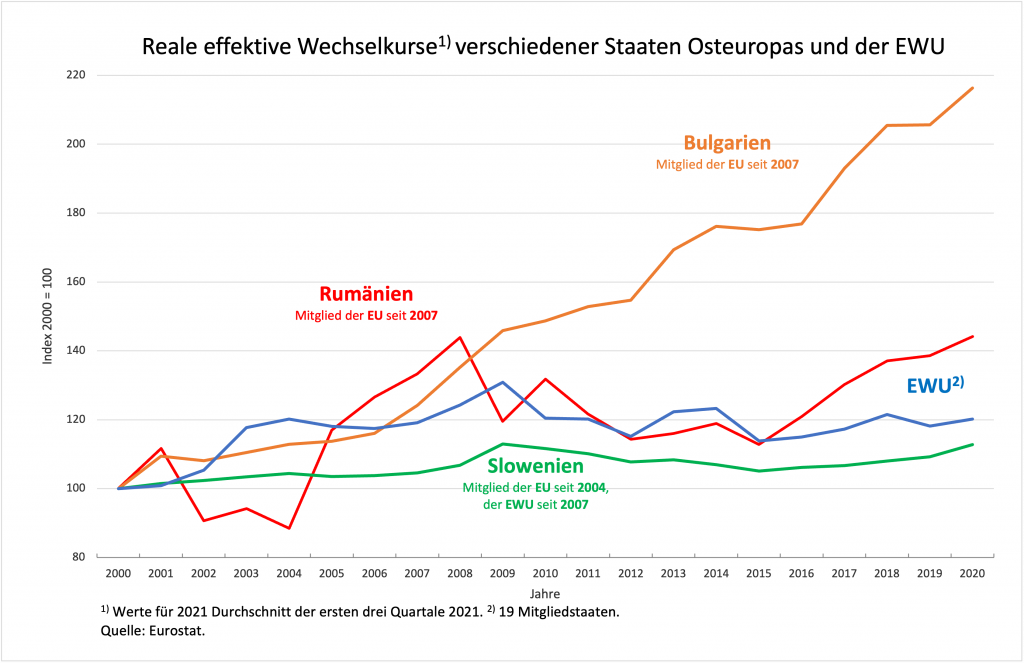

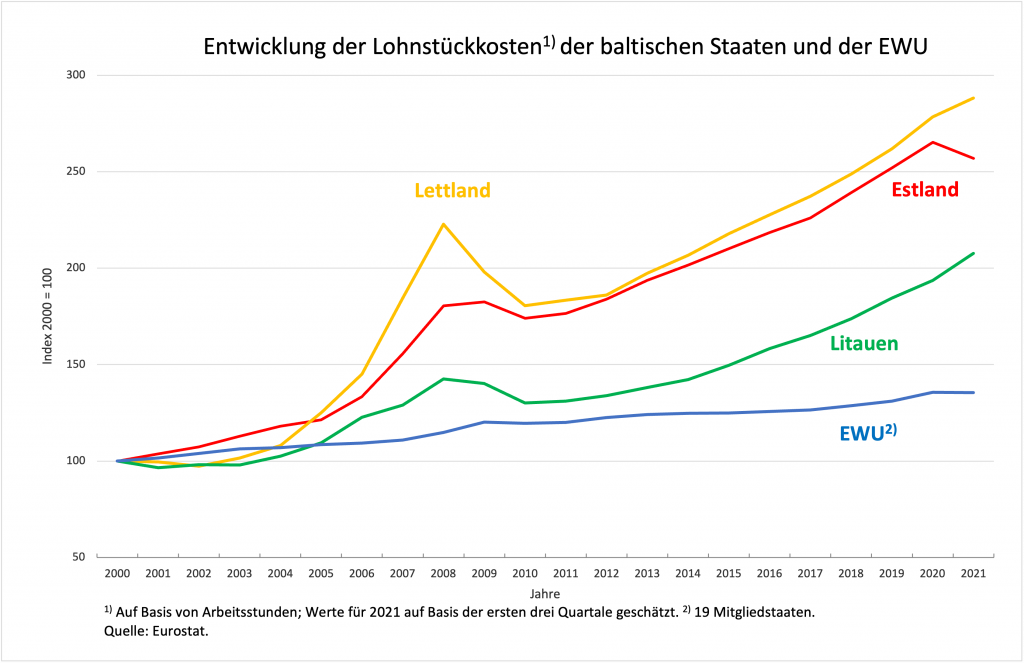

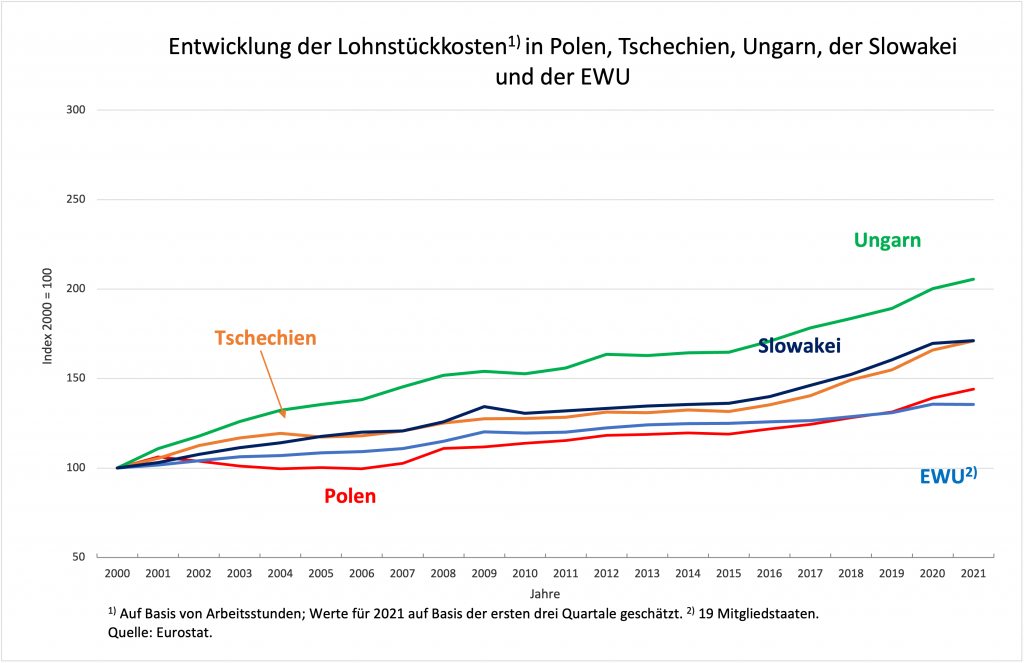

Die Abbildungen 1 bis 3 zeigen den realen effektiven Wechselkurs (REER) verschiedener Länder Osteuropas auf Basis der Lohnstückkosten im Vergleich zur EWU.

Auf Basis der Lohnstückkosten heißt, dass hier die Entwicklung der Lohnstückkosten zur Preisbereinigung der nominalen Wechselkurse herangezogen wurde. (Unter der Entwicklung der Lohnstückkosten versteht man die Differenz zwischen der jeweils nationalen Nominallohnveränderung und dem jeweiligen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt.) Diese Art der Preisbereinigung der Wechselkurse (anstelle der Verwendung von Inflationsraten auf Verbraucherpreisbasis) ist für die Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes aus Unternehmersicht besonders geeignet, weil sie unmittelbar die Kostensituation der Unternehmen widerspiegelt und damit den potenziellen Druck auf die Gewinnmargen. Den kann man bei der Preisbereinigung mit Verbraucherpreisindizes nicht so gut erkennen, weil man nicht weiß, ob die Unternehmen durch Preiszugeständnisse ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten suchen und dafür Gewinneinbußen hinnehmen.

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

In den hier gezeigten Ländern Osteuropas gibt es eine ziemlich klare Tendenz für die realen Wechselkurse: In den vergangenen 20 Jahren haben sie gegenüber der EWU aufgewertet. Prominente Ausnahme stellt Polen dar, dessen Währung heute sogar etwas unter ihrem realen Wert im Jahr 2000 liegt und damit deutlich unter dem der Länder der Eurozone, die insgesamt real aufgewertet haben. Ebenso bleibt der reale Wechselkurs Sloweniens hinter dem seiner Währungspartner in der EWU zurück, liegt aber etwas höher als zu Beginn des Jahrhunderts. Ungarns Währung hat sich nach einer langen Phase der realen Aufwertung bis zur Finanzkrise 2008/2009 wieder dem realen Wechselkurs der Eurozone angeglichen. Für die übrigen Länder gilt, dass sie im betrachteten Zeitraum gegenüber dem Währungsgebiet des Euro an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben und zwar teilweise in beachtlichem Maße.

Das trifft interessanterweise nicht nur für EU-Länder wie Bulgarien oder Tschechien zu, die eigene Währungen besitzen, sondern auch für EU-Länder, die der Währungsunion beigetreten sind wie etwa die Slowakei oder die baltischen Staaten. Das ist erstaunlich, hatten sich doch die beitrittswilligen Länder von eben diesem Beitritt zu einer großen Währungsgemeinschaft erhofft, aus den Problemen herauszukommen, die die „freien“ Devisenmärkte mit sich bringen.

Selbst wenn man unterstellt, der jeweilige reale Wechselkurs (der ja nur als Index zu einem beliebigen Basisjahr berechnet ist) sei zum Zeitpunkt des Beitritts des jeweiligen Landes zur EWU ausgeglichen, also identisch mit dem der EWU gewesen, liegen die aktuellen Werte der realen Wechselkurse dieser genannten Länder heute immer noch deutlich über dem der gesamten Währungsunion.

Und das ist das Problem Osteuropas: Womit sollte es gerechtfertigt sein, dass sich alle Unternehmen dieser Volkswirtschaften dauernd sinkender Wettbewerbsfähigkeit gegenübersehen? Oder andersherum gefragt: Wie kann es sein, dass die Entwicklung der nominalen Wechselkurse der Länder mit eigenständiger Währung und der Preisniveaus der Länder, die den Euro eingeführt haben, seit Jahren so ausfällt, dass ihre Unternehmen im Schnitt an den internationalen Märkten nicht mithalten können?

Zumindest bei den Ländern mit eigenständiger Währung bedeutet das nämlich, dass die nominalen Wechselkurse nicht annähernd das leisten, was sie leisten sollten, nämlich die „fundamentals“ dieser Länder wenigstens mittelfristig einigermaßen korrekt widerspiegeln. Auf den „freien“ Devisenmärkten findet genau das nicht automatisch statt. Im Gegenteil: Der Handel mit Devisen dieser Länder führt neben dem für den Güterhandel notwendigen Umfang offensichtlich ein Eigenleben mit beträchtlichem Volumen, das die Wechselkurse verzerrt und phasenweise in eine Richtung drückt, die den realwirtschaftlichen Gegebenheiten widerspricht.

Und bei den osteuropäischen Ländern, die ihre Währung zugunsten des Euro aufgegeben haben oder ihre eigene Währung fest an den Euro gekoppelt haben, bedeutet der sichtbare und anhaltende Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, dass die Währungsunion für sie nicht so funktioniert wie erhofft. (Übrigens vollkommen parallel zu den Schwierigkeiten, die die südeuropäischen EWU-Mitglieder haben, was nahelegt, dass es sich hier um einen grundlegenden Konstruktionsfehler der Währungsgemeinschaft handelt.) Das ist eine bittere Erkenntnis: Weder die Wechselkursergebnisse, die die „freien“ Devisenmärkte zeitigen, noch die Aufgabe der eigenen Währung lösen für die osteuropäischen Staaten das Problem, dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Man müsste erwarten, dass die Währungen von Ländern mit höheren Inflationsraten immer wieder abwerten, um die zulasten der Unternehmen des Landes entstandene Preislücke gegenüber dem inflationsstabileren Ausland zu schließen. Andererseits sollten Länder, die sich für einen festen Wechselkurs zum Euro wie etwa Bulgarien entschieden haben, in der Lage sein, ihre Lohnstückkosten- und Preissteigerungen in einem Rahmen zu halten, bei dem die ökonomische Basis des gesamten Landes nicht systematisch erodiert. Beides ist jedoch in Osteuropa, außer in Polen und Slowenien und nach bitteren Lektionen seit einigen Jahren in Ungarn, nicht der Fall.

Die Abbildungen zeigen auch, dass der steigende Trend der realen Wechselkurse im Zusammenhang mit der globalen Finanzkrise von 2008/2009 in einigen Ländern unterbrochen wurde. Auffällige Ausnahme ist Bulgarien. Offensichtlich gab es in den übrigen Ländern Schocks, die dazu führten, dass die Währungen abgewertet wurden oder der Lohnzuwachs abrupt unterbrochen wurde. In Ungarn fand ein gewaltiger Wechselkursschock mit einer enormen Abwertung des ungarischen Forint gegenüber den westlichen Währungen statt. Ungarn ist es anschließend gelungen, ein Wiederaufleben des vorherigen Trends eines unaufhaltsam steigenden realen Wechselkurses zu verhindern. Der Wechselkurs blieb deutlich unterhalb seines bisherigen Maximums.

In den übrigen Ländern geht der reale Wechselkurs jedoch spätestens seit 2015 wieder nach oben und damit in eine Region, in der die Wirtschaft früher oder später großen Schaden nehmen muss. Eklatant sind die Entwicklungen in Estland und Bulgarien. Beide Länder haben seit 2010 massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren; Bulgarien um 50 Prozent und Estland um mehr als 25 Prozent. Aber auch Tschechien und Rumänien liegen 2021 schon wieder um fast 20 bzw. 28 Prozent über dem krisenbedingt niedrigen Wert von 2015.

Was passiert in diesen Ländern?

Die Antwort auf diese Frage ist einfach: Die Löhne steigen deutlich stärker als im Westen. Sie steigen aber auch stärker, als es die internen Bedingungen in diesen Ländern, also die nationale Inflationsrate und der nationale Produktivitätstrend zusammen hergeben.

So sind die Löhne (Arbeitnehmerentgelt pro Arbeitsstunde) in Bulgarien in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt um 7,7 Prozent jährlich gestiegen, wohlgemerkt: gemessen in Euro. Das steht in starkem Kontrast zu dem entsprechenden Wert für Deutschland (+3 Prozent) und erst recht der EWU insgesamt (+ 2,2 Prozent). Die baltischen Staaten bewegen sich in einer ähnlichen Größenordnung wie Bulgarien: in Estland waren es im Schnitt der letzten zehn Jahre 6,9 Prozent, in Lettland 7,6 Prozent und in Litauen 7,4 Prozent. Rumänien brachte es auf 5,9 Prozent jährlich. Tschechien kommt auf immerhin 3,9 Prozent. Nur Ungarn und Kroatien bleiben mit 1,7 bzw. 1,0 Prozent klar hinter der westlichen Konkurrenz zurück. Slowenien erreicht mit 3,1 Prozent ungefähr das Tempo Deutschlands, Polen liegt mit 3,6 Prozent etwas darüber.

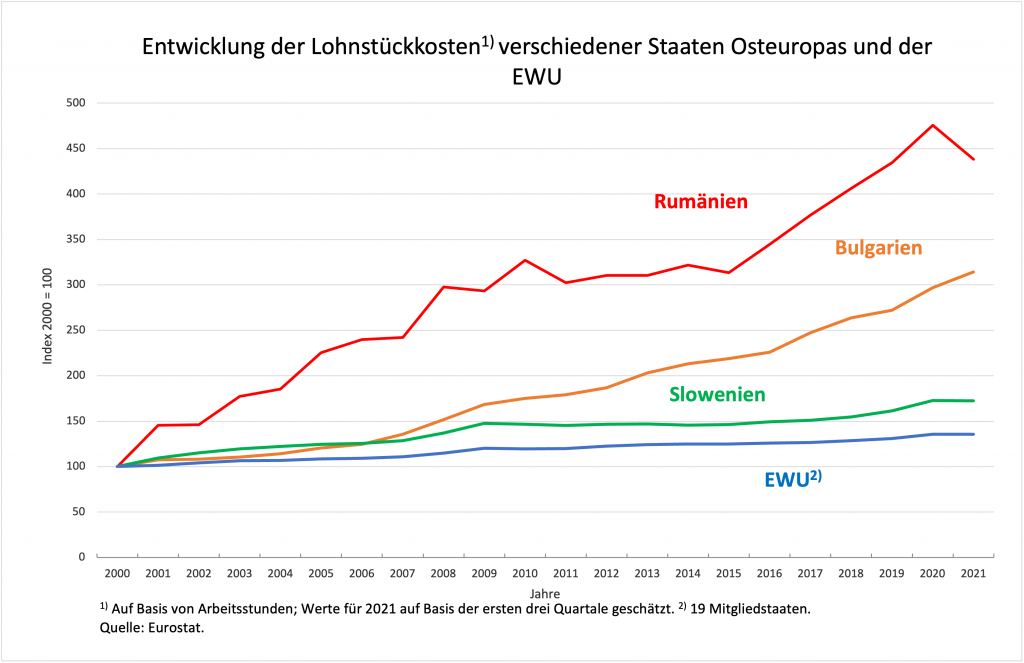

Wären die Lohnsteigerungen durch entsprechende Zunahmen der Arbeitsproduktivität unterfüttert, wäre die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen dieser Länder nicht in Gefahr. Doch das ist nicht der Fall, wie ein Blick auf die Entwicklung der Lohnstückkosten in diesen Ländern zeigt.

Beginnen wir mit der Lage in Rumänien (vgl. Abbildung 4). Dort sind die Lohnstückkosten zwanzig Jahre lang – unter Schwankungen – insgesamt extrem gestiegen, sie haben sich mehr als vervierfacht. 2007 wurde das Land Mitglied der EU. Die zwischen 2007 und 2021 aufgelaufene Zunahme der Lohnstückkosten beträgt ungefähr 80 Prozent. Wäre der nominale Wechselkurs des Landes im gleichen Zeitraum nicht um ungefähr ein Drittel gefallen, stünde es um Rumäniens internationale Wettbewerbsfähigkeit noch schlechter als ohnehin (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 4

Bulgarien sieht sich einer Verdreifachung seiner Lohnstückkosten zwischen 2000 und 2021 gegenüber. Die Zunahme seit seinem Beitritt zur EU im Jahr 2007 beträgt ungefähr 130 Prozent. Auch dieses Land hat noch eine eigene Währung und könnte das Wechselkursventil nutzen, um den enormen Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit zu reduzieren. Es hat sich aber anders entschieden und seine Währung seit 2007 hart an den Euro gebunden mit der Folge, dass die Explosion der Lohnstückkosten weitgehend auf den realen effektiven Wechselkurs durchgeschlagen hat.

Slowenien, das 2007 der EWU beigetreten ist, das Wechselkursventil also vollständig aufgegeben hat, hat sich bei der Lohnentwicklung jahrelang eher vorsichtig verhalten. Die vergleichsweise moderate Zunahme seiner gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten passt exakt zu der relativ günstigen Position seines realen Wechselkurses.

Abbildung 5

Abbildung 5 gibt die Daten für die baltischen Staaten wieder, wenn auch mit einem anderen Maßstab als in Abbildung 4, damit die Unterschiede zwischen den drei Ländern besser zu erkennen sind. Estland und Lettland stehen mit einem Plus von über 250 Prozent seit dem Jahr 2000 kaum besser da als Bulgarien. Auch nach ihrem Beitritt zur EWU (2011 bzw. 2014) legten ihre gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten mit 45 bzw. 39 Prozent viel kräftiger zu als im Durchschnitt der Union (seit 2011 waren es dort 13 Prozent, ab 2014 knapp 9 Prozent). Den gleichen Fehler hat auch Litauen gemacht, dessen gesamtwirtschaftliche Lohnstückkosten nach seinem EWU-Beitritt im Jahr 2015 mit 39 Prozent erheblich mehr zunahmen als im Durchschnitt der Währungspartnerländer (8 Prozent).

In der folgenden Abbildung 6 werden die Lohnstückkosten für vier weitere große osteuropäische Länder gezeigt, von denen nur eines, die Slowakei, den Euro eingeführt hat, während die anderen drei eigenständige Währungen besitzen, die sie nicht an den Euro gekoppelt haben. Der Maßstab in Abbildung 6 ist der gleiche wie in 5 für die baltischen Staaten. Man erkennt sofort, dass nur Ungarn auf eine ähnliche Lohnstückkostensteigerung kommt wie das kosten“stabilste“ baltische Land. Und da es eine nominale Abwertung seiner Währung zulässt, hat es sich der internationalen Wettbewerbsposition der EWU-Staaten ausweislich seines realen effektiven Wechselkurses inzwischen angleichen können (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 6

Polen ist es gelungen, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit durch eine mit der EWU fast deckungsgleiche, zeitweise sogar hinter der EWU zurückbleibende Lohnstückkostenentwicklung zu stärken. Tschechien und die Slowakei hingegen verzeichnen eine stärkere Kostenentwicklung, was beide Länder internationale Wettbewerbsfähigkeit hat einbüßen lassen: die Slowakei, weil sie keine eigenständige Währung mehr hat, Tschechien, weil die tschechische Krone seit Beitritt des Landes zur EU im Jahr 2004 gegenüber dem Euro nominal um ein Fünftel aufgewertet hat, der Devisenmarkt also die „fundamentals“, die realwirtschaftlichen Gegebenheiten, ignoriert.

Besondere Bedingungen in Osteuropa

Wie kann das sein, muss man fragen, wieso können in den meisten osteuropäischen Ländern die (traditionell schwachen) Gewerkschaften durchsetzen, was ihren Kolleginnen und Kollegen im Westen partout nicht gelingt? Auch die Antwort auf diese Frage ist im Grunde nicht schwierig, aber die herrschende Ökonomik kann sie nicht geben, weil sie sich mit Gleichgewichtsmodellen und nicht mit der Realität befasst. Wer genau hinsieht, kann hingegen sehr wohl feststellen, was in Osteuropa anders läuft als im Westen: Die Volkswirtschaften, um die es geht, sind nämlich auf zweierlei Weise so eng mit dem Westen verbunden, dass sie ganz besondere Produktions- und Entlohnungsbedingungen haben.

Erstens: in diesen Ländern produzieren viele westliche Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, die eine sehr hohe Produktivität ihrer Produktionsanlagen mitgebracht haben und sie von niedrig entlohnten Arbeitskräften in Osteuropa bedienen lassen. Dadurch machen diese Unternehmen enorme Gewinne. Die Gewinnmargen sind um ein Vielfaches höher als im Westen – und als in den heimischen Unternehmen. Diese westlichen Unternehmen widersetzen sich auch hohen Lohnforderungen viel weniger als ihre westlichen Counterparts, weil sie mit ihrer Gewinnmarge viele Jahre lang auch Lohnerhöhungen von zehn Prozent verkraften. Diesem Lohndruck können sich die heimischen Unternehmen offenbar kaum entziehen. Vermutlich kämen ihnen bei deutlich niedrigeren Löhnen die Arbeitskräfte abhanden, weil die zu den besser zahlenden Firmen mit westlichem Hintergrund wechseln würden. Also machen die heimischen Unternehmen die Lohnabschlüsse notgedrungen mit, was ihre Gewinnmargen erheblich schmälert.

Heimische Dienstleister können vermutlich höhere Preissteigerungen durchsetzen, weil die Dienstleistungen keiner starken internationalen Konkurrenz ausgesetzt sind. Auch der Staat macht mit, weil die jeweilige Regierung ein Interesse daran hat, zeigen zu können, dass die heimischen Bürger gegenüber dem Westen aufholen. Die heimischen Unternehmen jedoch, die mit den westlichen Unternehmen insbesondere auf den Exportmärkten konkurrieren, haben kaum mehr eine Chance.

Zweitens: Wer stark steigende Löhne nicht zahlen kann, muss damit rechnen, dass seine Arbeitskräfte ins Ausland abwandern. Angesichts eines gewaltigen absoluten Lohngefälles gegenüber dem Westen ist die Neigung junger, gut ausgebildeter Menschen, ihr Glück im Westen zu suchen, ohnehin hoch. Bulgarien ist weltweit das Land mit der am schnellsten schrumpfenden Bevölkerung. Bietet man in Rumänien oder Bulgarien den Arbeitnehmern keine Perspektive in Form deutlich steigender Löhne, hat man kaum eine Chance, gut ausgebildete Mitarbeiter zu finden. Wiederum wird man im Handwerk und im Dienstleistungsgewerbe mit Preiserhöhungen über die Runden kommen, das verarbeitende Gewerbe ist verloren.

Die Folgen dieser Entwicklung sind dramatisch, aber sie sind keineswegs leicht erkennbar. Ohne die Abwanderung wäre die Arbeitslosigkeit wesentlich höher und würde Druck auf die Politik und auf die Löhne ausüben. Ohne die Exporte der aus dem Westen stammenden Unternehmen wären die jeweiligen Handelsbilanzen schnell in tiefroten Zahlen, und man würde daran merken, dass etwas fundamental schiefläuft. Auch die Wachstumsraten sehen noch nicht schlecht aus, weil mit den steigenden Löhnen kräftig konsumiert wird und die Exportüberschüsse der West-Unternehmen auch bei der Berechnung des BIP positiv zu Buche schlagen.

Warum versagt die Politik?

Mit der Rolle der westlichen Unternehmen und der Bedeutung der Abwanderung sind die traditionellen Indikatoren für Erfolg oder Misserfolg eines Landes nur noch eingeschränkt aussagefähig. Den nationalen Regierungen Osteuropas fehlen die Experten, die internationale Vergleiche anstellen und Schlussfolgerungen ziehen könnten. Die EU-Kommission, die eindeutig die Aufgabe hat, diese Länder zu beraten und zu begleiten, versagt vollständig, weil sie es in ihrem neoliberalen Credo nicht wahrhaben will, dass der Übergang zur Marktwirtschaft keine Erfolgsgeschichte für Osteuropa war. Liest man die Berichte der EU-Kommission zur wirtschaftlichen Lage in diesen Ländern (hier zu finden), werden schlicht die üblichen Kriterien zu Rate gezogen, und folglich wird den Ländern durchweg eine gute wirtschaftliche Leistung bescheinigt.

Welche gewaltigen und gefährlichen strukturellen Veränderungen sich hinter der Fassade der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung abspielen, wird nicht zur Kenntnis genommen. Wandern eines Tages die westlichen Unternehmen ab, weil die Lohnangleichung weitgehend vollzogen ist und sie woanders billiger produzieren können, stehen diese Länder vollkommen blank da und werden sich noch stärker entvölkern.

Die Bevölkerung hat allerdings, anders als die europäischen Statistiker und Analysten, ein sehr gutes Gefühl dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. Man sieht die weitgehende Abhängigkeit von ausländischen Unternehmen, man spürt die Lücken in der Bevölkerung, die von der Abwanderung gerissen werden, man fühlt die Ohnmacht der immer fragiler werdenden demokratischen Institutionen und die Unfähigkeit der eigenen Regierung, fundamentale Änderungen herbeizuführen. Das Ergebnis sind allgemeine Frustration, eine Hinwendung zum Nationalismus und die zunehmende Infragestellung der Demokratie.