Dauerfeuer aus allen medialen Rohren, das kann man in diesen Tagen an vielen Beispielen beobachten, entfaltet ab einem bestimmten Punkt ein Eigenleben, das nur noch schwer zu kontrollieren ist, weil selbst rational denkende und arbeitende Zeitgenossen davon nicht unbeeindruckt bleiben. Geradezu schlafwandlerisch betritt man im Gefolge der medialen Indoktrination gefährliche, aber vermeintlich unvermeidbare Pfade, weil sich niemand traut, einmal laut und vernehmlich „Halt“ zu rufen.

Das gilt auch in immer stärkerem Maße für die jeden Tag hunderte Male an die Wand gemalte Inflationsgefahr in Europa. War vor einigen Wochen wenigstens die EZB noch in der Lage, den Kopf einigermaßen über Wasser zu halten, geht nun auch dort die Vernunft langsam baden. Der Chefvolkswirt der Bank, der Ire Philip Lane, fühlt sich nun (in der FT) bemüßigt, steigende Inflationserwartungen nicht auszuschließen und signalisiert eine mögliche „Normalisierung“ der Geldpolitik.

Das deutsche Mitglied des EZB Direktoriums, Isabel Schnabel, glaubt, man könne den Anstieg der Hauspreise nicht aus der Inflationsrechnung heraushalten (was schwer zu begründen sein dürfte), und auch die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, hält nun die Inflationsrisiken für größer als die Deflationsrisiken. Weil der Bundesbankpräsident von vier Prozent Inflationsrate für Deutschland für dieses Jahr ausgeht, glaubt der neue Chefberater des Bundesfinanzministers, dass die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen entsprechend höherschrauben und dass deshalb die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale groß ist.

Was ist geschehen?

Das alles ist mehr als erstaunlich. Wir wissen eigentlich genau, was geschehen ist. Dennoch tun fast alle so, als ob es große Geheimnisse um die Erklärung der aktuellen Inflationsrate gäbe. Die Einzelpreise, die hinter der gestiegenen Inflationsrate stehen, verstehen wir dagegen ohne weiteres. So schreibt das Statistische Bundesamt, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, vor einigen Tagen:

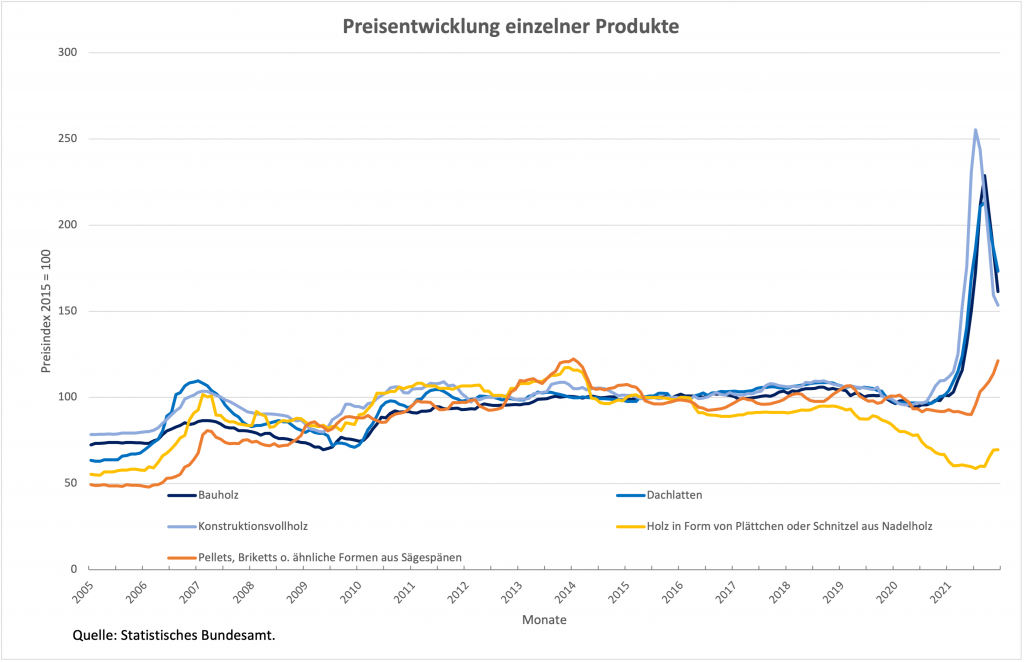

„Lieferengpässe, Rohstoffknappheit, erhöhte Nachfrage im In- und Ausland haben sich auf den Bausektor ausgewirkt: Bauen ist im Jahr 2021 deutlich teurer geworden. … die Erzeugerpreise für einzelne Baustoffe wie Holz und Stahl sind im Jahresdurchschnitt 2021 so stark wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949 gestiegen. So verteuerte sich Konstruktionsvollholz um 77,3 % gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt, Dachlatten um 65,1 %, Bauholz um 61,4 %. Selbst die Preise für Spanplatten, für die in der Regel das Abfallprodukt Sägespäne genutzt wird, stiegen um 23,0 %. Zum Vergleich: Der Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte insgesamt legte im Jahresdurchschnitt 2021 um 10,5 % gegenüber 2020 zu.

Nicht nur die gestiegenen Holzpreise, auch die Stahlpreise treiben die Kosten auf dem Bau in die Höhe: Betonstahl in Stäben war im Jahresdurchschnitt 2021 um 53,2 % teurer, Betonstahlmatten kosteten 52,8 % mehr als 2020. Betonstahl wird unter anderem im Rohbau zur Verstärkung von Bodenplatten, Decken oder Wänden eingesetzt. Metalle waren 2021 insgesamt um 25,4 % teurer als im Vorjahr, was nicht ohne Folgen für Bauprojekte bleiben dürfte. So verteuerte sich Halbzeug aus Kupfer und Kupferlegierungen, das beispielsweise für den Heizungsbau oder in der Elektroinstallation genutzt wird, um 26,9 % gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt.“

Daran ist nichts geheimnisvoll: Aus Gründen, die man zwar im Einzelnen schwer nachvollziehen kann, die aber mit den Produktionsstopps im Zuge der Coronakrise zu tun haben, ist es zu massiven Verknappungen von bestimmten Vorleistungen für die Bauproduktion und für andere wichtige industrielle Bereiche gekommen. Das erhöht den Preisindex zunächst auf der Stufe der Erzeuger von Produkten und danach auf der Verbraucherstufe. Das Ergebnis nennt man zwar gemeinhin und leichtfertig Inflation, es ist aber nur Ausdruck der Tatsache, dass in einem marktwirtschaftlichen System die Preise Knappheit signalisieren. Normalerweise vertrauen wir bei solchen Prozessen auf die Effizienz der Einzelmärkte und erwarten nicht, dass der Staat hier eingreift.

Dazu kommen deutlich gestiegene Preise für landwirtschaftliche Produkte und, ganz besonders ausgeprägt, für Energie. Sowohl Gas als auch Öl sind wesentlich teurer geworden, wenn auch die Ölpreise noch ein ganzes Stück unter den historischen Höchstwerten liegen. Auch hier mag es Knappheit geben, wir wissen dennoch genau, dass bei den Ölpreisen wie bei den meisten Rohstoffen Spekulation eine große Rolle spielt.

Darüber hört man in den deutschen Medien fast nie etwas, eine seriöse Zeitung wie die englische FT berichtet allerdings immer wieder darüber. Würden die Kontinentaleuropäer die neoliberalen Scheuklappen absetzen, wäre das genauso offensichtlich wie die physische Knappheit. Spekulation kann man bekämpfen, aber es mit steigenden Zinsen zu tun, ist vollkommen absurd, weil man die Zinsen massiv erhöhen müsste und die Kollateralschäden immens wären. Hier liegen seit vielen Jahren Vorschläge für die schärfere Regulierung dieser Märkte auf dem Tisch, die man mit dem nötigen politischen Willen ohne weiteres umsetzen könnte.

Gegen die Verknappung einiger Güter im Zuge des für die Weltwirtschaft vollkommen neuen und vermutlich einmaligen Corona-Schocks kann man unmittelbar kurzfristig nichts tun. Man kann nur darauf hoffen, dass diese Knappheiten, weil sie ja ungeheure und unerwartete Gewinne für die Produzenten dieser Produkte mit sich bringen, rasch beseitigt werden. Die alten und neuen Produzenten werden versuchen, an dem Boom mitzuverdienen, indem sie das Angebot durch neue Investitionen in neue Produktionsanlagen so weit wie möglich ausweiten. Jede Verschärfung oder Normalisierung der Geldpolitik würde schon an dieser Stelle Schaden anrichten, weil Investitionen gefährdet werden.

Wir wissen auch, dass solche preistreibenden Knappheitseffekte aus rein statistischen Gründen nicht von Dauer sind. Einige Preise haben schon ihren Höhepunkt überschritten, wie etwa die Preise für die oben erwähnten Holzprodukte (Abbildung 1). Es wäre mehr als erstaunlich, wenn die Preise dieser Produkte im nächsten Jahr noch einmal weit über ihr heutiges Niveau hinaus ansteigen würden. Nur dann käme es zu einer Fortsetzung der Inflation, denn der Rückgang der Preise – auch von einem sehr hohem Niveau – bedeutet im nächsten Jahr einen Rückgang auch der Inflationsrate. Je höher die Preise derzeit steigen, umso sicherer kann man sein, dass es nicht zu einer Fortsetzung der hohen Inflationsraten kommt.

Abbildung 1

Wer muss die Belastung tragen?

Von den Belastungen durch die Knappheiten wie auch durch die spekulationsbedingten Preissteigerungen, die ein nahezu globales Phänomen sind, kann man auf nationaler Ebene nur einzelne Gruppen vollständig freistellen. Der Staat kann ohne Zweifel die Ärmsten in der Gesellschaft entlasten, die Gesellschaft kann aber nicht großen Gruppen wie den Arbeitnehmern insgesamt die Anpassung an die Verteuerung der Lebenshaltung ersparen, insbesondere nicht an die Verteuerung, die von außen kommt. Der Staat hat vielfältige Möglichkeiten, um schnell und unbürokratisch denen zu helfen, die, gemessen an ihrem Einkommen, am stärksten getroffen sind. Aber auch in den Tarifverhandlungen kann man dafür sorgen, dass die unteren Einkommensgruppen größere Zuwächse erhalten und so die Einkommenspyramide gestaucht wird.

Würden die Arbeitnehmer dagegen pauschal versuchen, sich von der Anpassung freizustellen und alle Belastungen auf die Arbeitgeber abzuwälzen, würde das nicht gelingen. Die Arbeitgeber sind immer in der Lage, sich erfolgreich zur Wehr zu setzen, indem sie auf steigende Löhne wiederum mit steigenden Preisen reagieren. Warum aber sollten Gewerkschaften, die bis zuletzt nicht einmal die von der EZB vorgegebene Inflationsrate von 2 Prozent durchsetzen konnten, auf einmal in der Lage sein, weit höhere Preissteigerungen, die die deutschen Arbeitgeber ja nur zu einem kleinen Teil zu verantworten haben, in höhere Nominallöhne umzusetzen?

Hinzu kommt: Die deutschen und die übrigen europäischen Gewerkschaften sollten in den 1970er Jahren gelernt haben, dass auch Erfolge bei der Durchsetzung höherer Nominallöhne ein zweischneidiges Schwert sind, weil genau dieser „Erfolg“ den Fall heraufbeschwört, bei dem die Zentralbank – zu Recht – mit steigenden Zinsen die Konjunktur abwürgt und steigende Arbeitslosigkeit erzwingt, mit der Folge, dass die gewerkschaftlichen Möglichkeiten erheblich eingeschränkt werden. Wem wäre damit geholfen?

Die Arbeitslosigkeit in Europa ist, auch wenn das von Ökonomen wie Lars Feld einfach nicht zur Kenntnis genommen wird, immer noch sehr hoch. Unmittelbar nach dem Corona-Schock sind die Gewerkschaften schwächer denn je. Die Position des DGB zu dieser Diskussion klingt dann auch nicht wie eine Kampfansage, sondern eher wie Pfeifen im Walde:

„Auch ist es mehr als verständlich, wenn Gewerkschaften in Tarifverhandlungen darauf hinweisen, dass Reallohnverluste – also Lohnsteigerungen unterhalb der Inflationsrate – mittelfristig nicht hinzunehmen sind. Angesichts von im Durchschnitt satten Gewinnen, können Unternehmen durchaus deutlich höhere Löhne finanzieren, ohne etwa erneut die Preise erhöhen zu müssen.“ DGB-Klartext (Nr. 07/2022, Inflation: Richtige Konsequenzen statt falscher Schlüsse ziehen)

Die Gewerkschaften sollten nicht auf etwas hinweisen, was sie sowieso nicht verhindern könnten. Sie sollten vielmehr sagen, dass ihr eigener Verzicht auf die von der EZB tolerierten zwei Prozent in der Vergangenheit ein großer Fehler war, weil sie die Verteilungsänderung zu ihren Lasten, die damit verbunden war, vermutlich nie mehr ausgleichen können. Sie sollten deswegen darauf beharren, dass mit politischer Hilfe dafür gesorgt wird, dass von nun an bei den Tarifverhandlungen wenigstens die zwei Prozent von vorneherein als gesetzt gelten und nur noch über den Teil verhandelt wird, der der nationalen Produktivitätszunahme entspricht.

Die Unfähigkeit, miteinander zu reden

Schuld an der ungeklärten Rolle der Notenbanken bei der Rollenverteilung der Wirtschaftspolitik sind in erster Linie die Mainstream-Ökonomen. Von ihnen hat z. B. Christian Lindner gelernt, dass die Inflationserwartungen „verankert“ sein müssten, um ungefährlich zu sein. Er weiß sicher nicht, dass das nur ein dunkler und wenig brauchbarer Begriff ist, mit dem die herrschende Ökonomik den Eindruck erweckt, es gebe einen wettbewerblich organisierten Arbeitsmarkt, auf dem man auf keinen Fall miteinander redet, sondern bei dem die Notenbank Signale sendet, die von den Gewerkschaften und den Arbeitgebern gefälligst aufgenommen werden müssen, ohne dass es jemals die Chance gibt, vernünftig miteinander zu sprechen.

Die Ökonomik hat ein großes Buhei aus den Inflationserwartungen gemacht und den Notenbanken eingeredet, sie müssten nur klar kommunizieren, welche Inflationsrate sie anstreben, und schon wären die meisten Probleme gelöst. Dass die Zentralbanken die Inflationsraten, die sie sich zum Ziel setzen, über lange Zeit nicht erreichen können, hätte man eigentlich in der vergangenen deflationären Phase begreifen können. Man hätte nur noch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen müssen, dann würde man heute nicht so sprachlos dastehen.

Jetzt rächt sich insbesondere, dass auch die EZB nie klar gesagt hat, dass auf die mittlere Frist, also auf die Frist, auf die es letztlich ankommt, die Preissteigerungsraten von den Lohnstückkostenzuwächsen bestimmt werden und deswegen ohne eine vernünftige Lohnpolitik auch keine vernünftige Preispolitik zu machen ist. Die EZB hätte zugestehen müssen, dass in Zeiten wie diesen, wo die Notenbank offensichtlich total überfordert ist, ihr Ziel zu erreichen, es nicht darauf ankommt, Härte zu zeigen, sondern darauf, mit den Tarifparteien ins Gespräch zu kommen, um Konflikte zu vermeiden, die sich aus der Sprachlosigkeit ergeben.

Aus gutem Grund wurde einst in der EWU der „Makroökonomische Dialog“ gegründet, wo die Tarifpartner, die Politik und die Zentralbank zusammensitzen können, um aktuelle Probleme zu diskutieren. Es wäre Aufgabe der EU-Kommission, diesen Dialog sofort zu aktivieren und dafür zu sorgen, dass alle wichtigen Argumente auf den Tisch kommen. Wenn die Gewerkschaften und Arbeitgeber derzeit darauf vertrauen könnten, dass die EZB keine unüberlegte Restriktionsphase einleitet, könnten sie ihrerseits, ohne jeden Gesichtsverlust oder Verlust ihrer Autonomie, zusagen, dass sie auch weiterhin bei ihren Verhandlungen am bisherigen Inflationsziel der EZB festhalten. Doch die EU-Kommission, ganz besonders unter ihrer derzeitigen Präsidentin, versagt an fast allen Fronten.

Wenn die Politik den Kampf gegen den Klimawandel ernst nimmt, wird sie Kommunikation lernen müssen. Sie muss der Gesellschaft steigende Preise für fossile Rohstoffe mitsamt den Auswirkungen auf das Preisniveau erklären und gleichzeitig reibungslos dafür sorgen, dass nicht die Schwächsten davon am stärksten belastet werden. Gibt es jedes Mal eine babylonische Sprachverwirrung über „Inflation“ wie derzeit, wird man die Mehrheit der Gesellschaft dafür kaum gewinnen können. Auch die Frage, ob die EZB bei konsequenter Klimapolitik mit ihrem Zwei-Prozent-Ziel auskommt, ist rasch, aber ohne ideologische Vorbehalte zu klären. Doch das ist ein neues Thema.