Von Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker

Eine einfache Zahlenreihe, die gestern vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt wurde, bringt es an den Tag: Das, was man in den letzten Monaten in der Öffentlichkeit „Inflation“ genannt hat, gibt es nach allem, was wir wissen, höchstens noch wenige Monate.

Bei allem Streit um die „Inflation“ ist man sich doch einig, dass es dabei um ein Phänomen geht, bei dem die Preise immer zügig weiter steigen und folglich die Inflationsrate, also die Zuwachsrate der Preise gegenüber einer Vorperiode, so hoch ist, dass offizielle Ziele wie die zwei Prozent der EZB überschritten werden.

Nicht klar ist, was genau mit der Vorperiode gemeint ist. Man kann bei der „Vorperiode“ vom vorhergehenden Monat ausgehen oder vom gleichen Monat vor einem Jahr. Üblicherweise wird in der Berichterstattung über die Preisentwicklung auf den Vergleich zur Vorjahresperiode abgestellt, auf die sogenannten Vorjahresraten.

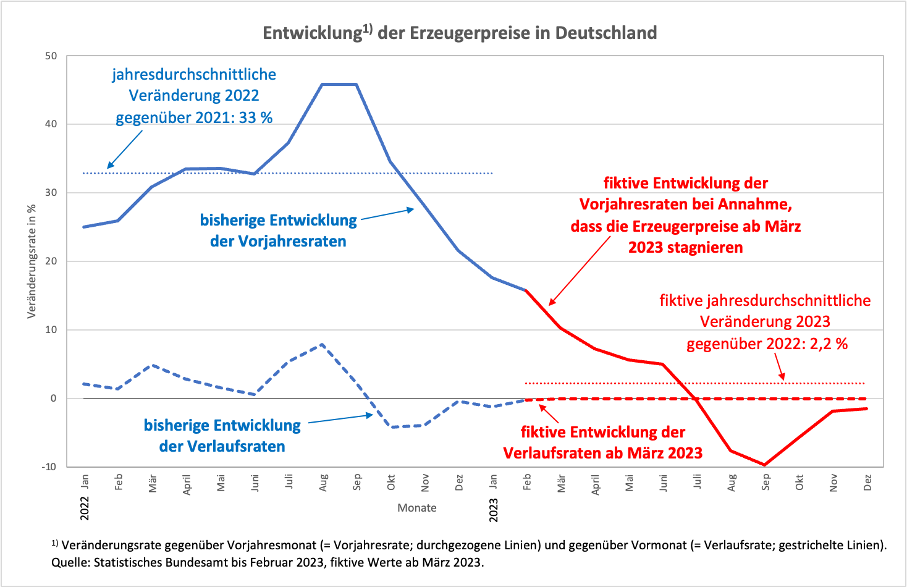

In der Tabelle des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung der Erzeugerpreise werden beide Möglichkeiten dargestellt – die Veränderungsrate gegenüber dem Vormonat (die sogenannte Verlaufsrate in der mittleren Spalte) und die gegenüber dem Vorjahresmonat (in der Spalte ganz rechts). Die Spalte links zeigt das absolute Niveau der Erzeugerpreise als Index, so wie es vom Amt gemessen wird. Die mit „p“ gekennzeichneten Werte gelten als vorläufig, weil das Amt nach seinen ersten Berechnungen noch weitere Informationen erhält und später in die Statistik miteinbezieht.

Der bisherige Höhepunkt des Preisniveaus auf der Erzeugerstufe wurde im vergangenen September erreicht. Seitdem sinkt es – die Verlaufsraten sind seit Oktober 2022 negativ. Am aktuellen Rand (Februar 2023) gab es noch einen leichten Rückgang um 0,3 Prozent.

Der Vergleich mit dem Vorjahr (dritte Spalte) bringt die Beruhigung ebenfalls zum Ausdruck: Die gemessenen Raten sind zwar noch sehr hoch (zuletzt 15,8 Prozent), aber sie betragen nur ein Drittel der Werte aus dem Spätsommer 2022. Die Beruhigung der Entwicklung bei den Erzeugerpreisen wird sich in wenigen Monaten in einem starken Abfall der Vorjahresraten niederschlagen. Wir haben wie schon vor einigen Wochen die weitere Entwicklung unter der Annahme berechnet, dass von nun an die Preise auf der Erzeugerstufe absolut konstant bleiben, sich die bisherige Preissenkung also nicht fortsetzt. Diese Berechnung aktualisieren wir hier.

Eine klare Perspektive

Die Abbildung 1 zeigt im roten Bereich die fiktive Entwicklung der beiden Zuwachsraten für den Rest des Jahres: die Verlaufsrate (gestrichelte Linie) wird mit null angesetzt und unter dieser Annahme die Vorjahresrate (durchgezogene Linie) berechnet. Sie sinkt enorm schnell: Schon im März läge die Vorjahresrate nur noch bei zehn Prozent, im Juli bereits leicht unter null und im September bei minus zehn Prozent. Für das gesamte Jahr ergäbe das eine durchschnittliche Zuwachsrate bei den Erzeugerpreisen von 2,2 Prozent (gepunktete rote Linie).

Abbildung 1

Nun ist die Erzeugerstufe noch nicht die Verbraucherstufe. Aber zweifellos wird eine solche Entwicklung mit einiger Verzögerung auf die Verbraucherpreise durchschlagen. In jedem Fall kann man heute schon sagen, dass es ohne weitere neue Schocks keine Inflationsdynamik in Deutschland gibt, sondern sogar die Gefahr einer deflationären Entwicklung besteht.

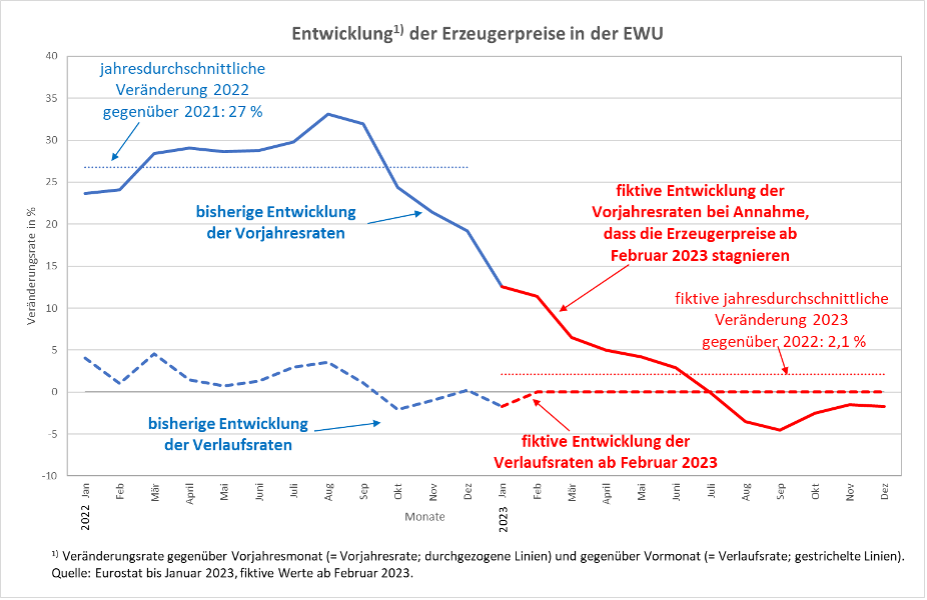

Wie sieht es in der EWU insgesamt aus? Wir haben die gleiche Berechnung für die Währungsunion der inzwischen 20 Staaten angestellt auf Basis der Erzeugerpreisdaten von Eurostat, die allerdings nur bis Januar 2023 reichen (Abbildung 2). Entsprechend unterstellen wir Stagnation der Erzeugerpreise ab Februar 2023.

Abbildung 2

Das Ergebnis dieser fiktiven Rechnung fällt ähnlich aus: die Vorjahresraten gehen rasch zurück und geraten ab dem Sommer in den negativen Bereich, wenn auch nicht so stark wie in der Rechnung für Deutschland. Und das wird sich über kurz oder lang auch EWU-weit in den Verbraucherpreisen niederschlagen. Schon im Frühsommer wird die EZB nur noch unter großen Schwierigkeiten begründen können, wieso sie, insbesondere bei einem datenbasierten Ansatz, nicht sofort und in hohem Tempo die Zinsen wieder senkt.

Auch die Lohnpolitik in der EWU wird auf die neue Perspektive bei den Preisen reagieren müssen. Nachdem im vierten Quartal die Arbeitskosten in der EWU etwas stärker als in den Vorquartalen gestiegen sind (um 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), muss man auch auf dieser Seite anerkennen, dass es in diesem Jahr keine Inflationsdynamik mehr gibt, die mit dem Argument „Reallohnsicherung“ Abschlüsse weit über der Norm von etwa vier Prozent rechtfertigen würde.

Was will die EZB?

Man muss daher noch einmal fragen, was die Führung der EZB meint, wenn sie wie jüngst in der Pressemitteilung vom 16. März betont, „wie wichtig ein datengestützter Ansatz bei den Leitzinsbeschlüssen des EZB-Rats ist.“ Denn in dieser Pressemitteilung heißt es auch: „ … der zugrunde liegende Preisdruck [ist] nach wie vor hoch. Die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel zog im Februar weiter an.“

Da auch die Kernrate, auf die hier angespielt wird, sehr wohl Preise für Energie und Nahrungsmittel enthält, nämlich indirekt über die Energie- und Nahrungsmittel-Vorleistungen, die in einen Großteil der Produkte eingehen, deren Preise zur Berechnung der Kernrate herangezogen werden, wird auch diese Rate nach unten gezogen werden. Die rückläufigen Rohstoffpreise, die sich im Erzeugerpreisindex für die Industrie und für die Dienstleistungen bereits klar bemerkbar machen, werden also auf die Kernrate durchschlagen. Wer einen datenbasierten Ansatz verfolgt, sollte das wissen.

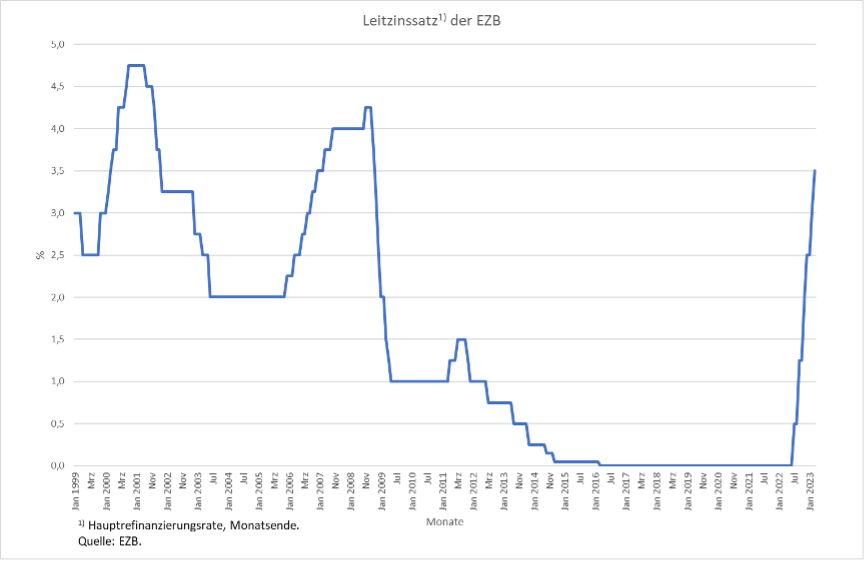

Man muss sich noch einmal vor Augen führen, wie extrem die derzeitige Geldpolitik der EZB ist. Vergleicht man die aktuelle Zinspolitik der EZB mit den drei früheren Phasen, in denen sie die Leitzinsen angehoben hat, wird deutlich, dass der gegenwärtige Restriktionskurs weit über die früheren Phasen hinaus geht (Abbildung 3).

Abbildung 3

Begründet wird das mit der historisch extremen Preisentwicklung. Aber dem historisch tatsächlich besonderen Preisschub folgt jetzt ein historisch ebenso beeindruckender Preisrückgang, der vermutlich bis in ein deflationäres Territorium führt. Diese neue Phase der Preisentwicklung gefährdet daher angesichts der schon erreichten Zinshöhe die Investitionstätigkeit in einem bislang noch nicht gesehenen Ausmaß.

Sind die Realzinsen nicht niedrig?

Die immer wieder zu hörende Überlegung, angesichts der noch hohen Inflationsraten (im Vergleich zum Vorjahr) seien die Realzinsen – also Nominalzinsen abzüglich der Preissteigerungsrate – niedrig und insofern kein wirkliches Investitionshindernis, war schon von Anfang an falsch (wie hier gezeigt), weil die von außen kommende Teuerung nicht berücksichtigt wurde. Jetzt aber ist sie offensichtlich unsinnig. Sie ignoriert vollständig die zeitlichen Abläufe, die hinter den Investitionsentscheidungen stehen.

Überlegt ein Investor heute, ob er einen Kredit für ein Sachinvestitionsprojekt aufnehmen soll, weiß er bei der Kalkulation, welche Nominalzinsen er bei Vertragsabschluss mit der Bank zahlen muss. Aber er weiß nicht, welche Preise er in Zukunft für die Produkte erzielen kann, die er mit Hilfe des Investitionsprojekts auf den Markt bringen will. Nimmt er die Entwicklung der letzten Monate zum Maßstab, wie wir sie hier gezeigt haben, muss er damit rechnen, dass auch die Preise für seine Produkte in Zukunft nicht wieder steigen werden. Damit ist sein Realzins eindeutig positiv und weit höher als der von vielen Ökonomen mit der aktuellen Vorjahresrate berechnete „Realzins“ es anzeigt. Diesen erwarteten Realzins muss die erwartete Profitrate seines Investitionsprojekts tragen. Da ist es kein Wunder, dass aktuell die Investitionstätigkeit in Europa einbricht und sich die Beschäftigungssituation wieder verschlechtert. Die Geldpolitik erreicht ihr Ziel, nämlich über den von ihr erwarteten Transmissionsmechanismus die Nachfrage und die Investitionen zu dezimieren – ihr Vorgehen macht aber angesichts der ohnehin vorhandenen Normalisierungstendenz bei den Preisen überhaupt keinen Sinn.