Vermutlich ist es allzu menschlich. Immer, wenn man nicht mehr weiter weiß, fällt man zurück in alte Denkmuster. Im Jahr 1982, als eine sozialdemokratisch-liberale Koalition am Ende war und von einer schwarz-gelben unter Helmut Kohl ersetzt wurde, war Angebotspolitik und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der große Renner. Im Jahr 2002, als eine rot-grüne Koalition wirtschaftspolitisch nicht mehr weiter wusste, schrieb man eine Agenda 2010 aus einem Gutachten des Sachverständigenrats ab, die nichts anderes beinhaltete als Angebotspolitik und Verbesserung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit.

Im Jahr 2024, wo eine rot-grün-gelbe Koalition nicht mehr weiter weiß, weil sie von einer Schuldenbremse ausgebremst wird, heißt es im gerade erschienenen Jahreswirtschaftsbericht: „Zeit für eine umfassende und gezielte Angebotspolitik“. Sucht man nach dem Wort „Wettbewerbsfähigkeit“, findet man es geschlagene 21 Mal in diesem Text.

Wer kein Geld hat oder sich nicht traut, welches zu haben, sprich: als Kredit aufzunehmen, doktert mit dem herum, was ihn kein Geld kostet, und hofft, dadurch die Dinge zum Besseren zu wenden. Die Regierung glaubt, man müsse nur die richtigen Hebel drehen und schon liefe die Wirtschaft wie geschmiert, obwohl es keinerlei Schmiermittel gibt. Wenn man die Bürokratie zurückbaue und die Steuern der Unternehmen senke – natürlich gegenfinanziert -, würde man die Kräfte der Innovation und der unternehmerischen Initiative freisetzen, die eine Wirtschaft wie Phönix aus der Asche höben. Das ist falsch, wie z.B. hier gezeigt.

Diejenigen, die diesen alten Hut heute wieder hervorzaubern, sind offenbar fest davon überzeugt, dass das Umsteuern auf der Angebotsseite in der Vergangenheit beide Male Erfolg hatte. Unter der Regierung Kohl entwickelte sich die Wirtschaft in den 80er Jahren zunächst relativ schwach, legte dann aber vor der deutschen Wiedervereinigung zwei starke Jahre hin. Dass die Agenda 2010 ein Erfolg war, glauben bis heute nicht nur viele Sozialdemokraten, sondern praktisch alle Mitglieder der Union und der FDP. Sie wissen sich darin einig mit großen Teilen der deutschen Wirtschaftswissenschaftler, hat diese Politik Deutschland doch bis zur Coronakrise wie auf einer Wolke an die Spitze Europas getragen.

Was hierzulande kaum jemand weiß oder wissen will: Die ersten beiden Versuche in Sachen Angebotspolitik und Wettbewerbsfähigkeit gingen voll zu Lasten der Handelspartner Deutschlands. Wann immer Deutschland versucht, ohne eigenes Geld über die Runden zu kommen, müssen die Handelspartner in Deckung gehen. Dann ist nämlich Merkantilismus angesagt, also das Unterbieten der anderen durch eigenes Gürtel-enger-Schnallen. Dumm ist diesmal nur, dass der alte Merkantilismus immer noch so große negative Auswirkungen hat, dass er dem neuen in Nullkommanichts den Garaus machen wird. Der Krug geht eben genau so lange zum Brunnen, bis er bricht.

Abwertung der D-Mark gegenüber dem US-Dollar unter Kohl

Bundeskanzler Kohl hatte 1982 genau die gleichen Ideen, die auch heute wieder en vogue sind. Man muss nur das alte Lambsdorff-Papier nachlesen (hier zu finden), um zu erkennen, dass Liberale in allen Parteien heute nicht mehr Phantasie besitzen als damals. Aufwendige Überlegungen zum Erfolg der „geistig-moralischen Wende“ unter Helmut Kohl kann man sich sparen. Da die USA unter Ronald Reagan voll auf fiskalische Expansion setzten und die amerikanischen Zinsen relativ hoch waren, war der Weg zu mehr deutschem Wachstum von außen geebnet worden: Der US-Dollar stieg – obendrein spekulativ angetrieben – von einem Jahrestief von 1,70 D-Mark je Dollar im Jahr 1980 auf ein Jahreshoch von 3,40 D-Mark je Dollar im Jahr 1985. „Der Markt ist verrückt geworden“, schrieb der Spiegel im gleichen Jahr.

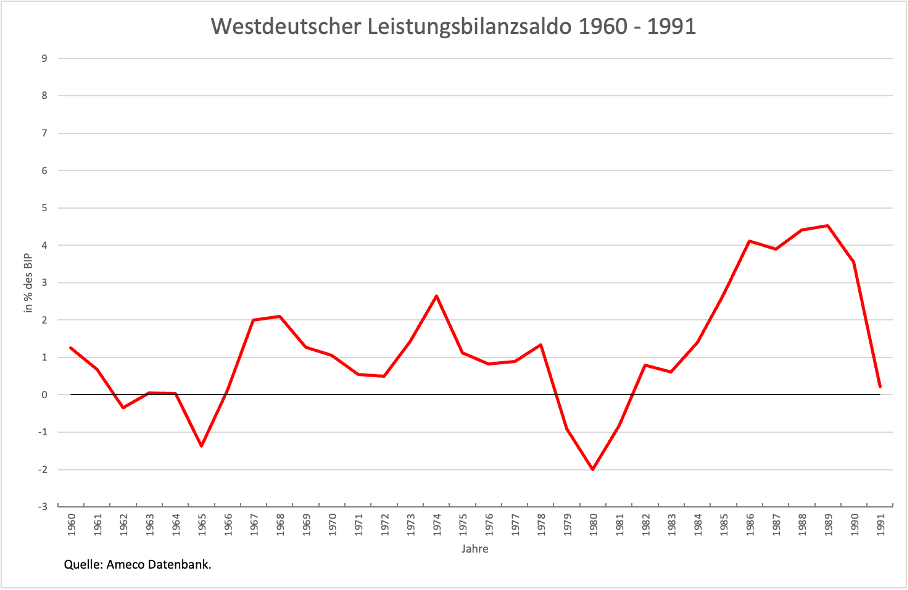

Damit hatte sich die Sorge um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit erledigt. Die Abwertung der D-Mark um sagenhafte 100 Prozent verbesserte die Position der deutschen Unternehmen fast überall auf der Welt. Der Export boomte und die deutsche Leistungsbilanz, die 1980 noch ein Defizit von 2 Prozent des BIP auswies, rauschte auf einen Überschuss von über 4 Prozent im Jahr 1986 hoch. Das trieb allerdings die amerikanische Regierung auf die Barrikaden, die Deutschland im Rahmen der G 7 im Jahr 1985 zwang, dem sog. Plaza-Abkommen zuzustimmen, das schließlich dazu führte, dass der US-Dollar wieder auf seinen alten Wert zurückkehrte.

Abbildung 1

Reale Abwertung in der Währungsunion nach der Agenda

Um die Schrödersche Agenda-Politik mit der Kohlschen Wende zu vergleichen, kann man sich unmittelbar auf die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung („für die Freiheit“) berufen. Die schreibt:

„Die „Agenda 2010“ war in vielem, vor allem in ihrer Stoßrichtung eine Neuauflage jenes Papiers, das damals schon 25 Jahre auf dem Buckel, aber nichts von seiner Aktualität eingebüßt hatte. Die überaus positiven Folgen für die Situation in der Bundesrepublik sind allgemein bekannt. Insofern ist das „Lambsdorff-Papier“ aus heutiger Perspektive weit mehr als ein taktischer Kniff im Parteienkampf gewesen: Es hat die politische Agenda der Bundesrepublik lange Zeit stark beeinflusst und dies keinesfalls zum Schaden der Deutschen. Zweifellos gehört es zu den wichtigen Beiträgen, die die Liberalen für dieses Land geleistet haben.“

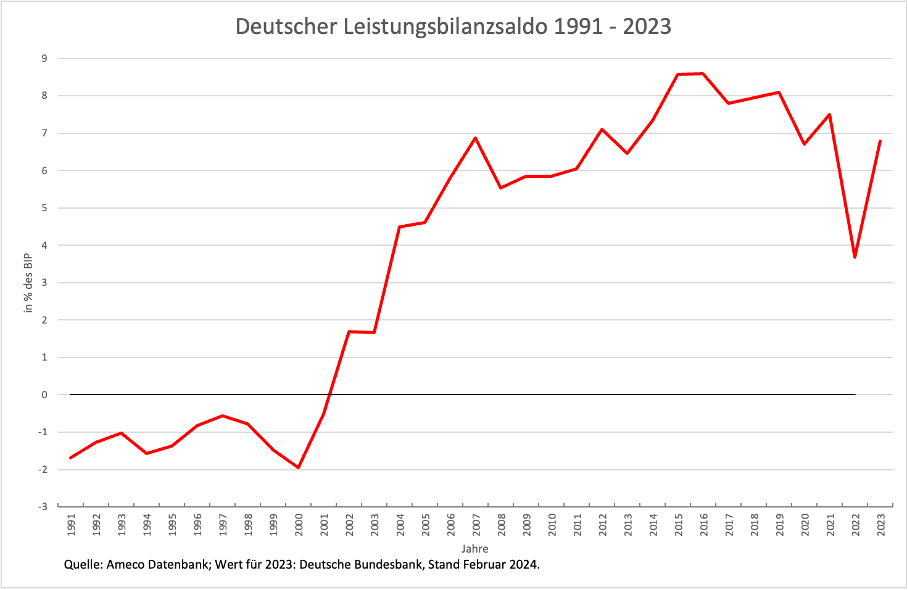

So ist es. Nachdem die Liberalen in den 1980er Jahren schon mit Merkantilismus erfolgreich waren, wollte man es noch einmal unter Rot-Grün versuchen. Und wieder war die Politik erfolgreich. Die Abwertung der D-Mark in den Zeiten von Helmut Kohl war nichts im Vergleich zu der relativen Lohnsenkung, die Schröder in der Europäischen Währungsunion „keinesfalls zum Schaden der Deutschen“ zustande brachte. Mit der Abschaffung der D-Mark und der Einführung des Euro war ja nur der sichtbare nominale Wechselkurs des Landes verschwunden, nicht aber der sogenannte reale Wechselkurs, sprich die Wettbewerbsfähigkeit. Den konnte man durch „Lohnzurückhaltung“ sehr wohl abwerten.Daraufhin explodierte der Leistungsbilanzsaldo, der im Zuge der expansiven Nachfragepolitik der deutschen Vereinigung sogar ins Defizit gerutscht war und auch im Jahr 2000 noch bei minus zwei Prozent lag (Abbildung 2).

Abbildung 2

Diesmal blieb es nicht bei den „mageren“ vier Prozent der 1980er Jahre. Schon 2007 waren sieben Prozent des BIP erreicht. Und, das ist das Besondere, zwischen 2007 und heute ist praktisch nichts passiert, das dazu beigetragen hätte, den deutschen Überschuss wieder zu reduzieren. 2015 und 2016 wurde mit jeweils 8,6 Prozent der höchste Wert erreicht, der zwar massiv gegen die europäischen Regeln verstieß, aber niemals geahndet wurde.

Folglich sind die Überschüsse auch heute noch gewaltig und wurden nur 2022 einmal kurz durch die Rohstoffpreissteigerungen und den damit verbundenen negativen Terms-of Trade-Effekt deutlich vermindert. Im vergangenen Jahr lag der Überschuss mit 280 Milliarden Euro schon wieder nahe bei sieben Prozent. Für dieses Jahr hofft die Bundesregierung gar auf eine weiterte Zunahme bis auf 7,4 Prozent.

Das Nicht-Einhalten des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts stört aber die europäische Öffentlichkeit nicht weiter, weiß doch kaum jemand von einer europäischen Regel, die große außenwirtschaftliche Ungleichgewichte verbietet und im Rahmen der „Macroeconomic Imbalance Procedure“ sanktionieren sollte. Dagegen ist fast allen bekannt, wie hoch die vorgeschriebenen Grenzen der fiskalischen Verschuldung sein sollen (das 3- und das 60-Prozent-Kriterium). Fragt man hingegen nach der Höhe der zulässigen Leistungsbilanzüberschüsse, erntet man erstauntes Augenbrauenhochziehen – von der absurden Asymmetrie, dass höhere Überschüsse erlaubt sind (bis zu 6 Prozent des BIP) als Defizite (nur bis zu 4 Prozent) einmal ganz abgesehen.

Während alle Welt im Kopf hat, welche Länder besonders deutlich gegen die 60-Prozent-Grenze bei den Staatsschulden verstoßen (Italien und Griechenland), ist die Rangliste der europäischen Überschusskandidaten weitgehend unbekannt. Im Jahr 2023 liegt Norwegen mit 20 Prozent (die fossilen Gaslieferungen machen das „grüne“ Land seit 2021 mit zweistelligen BIP-Anteilen noch reicher, als es ohnehin schon war), Dänemark mit 10 Prozent, die Niederlande mit 9 Prozent und eben Deutschland mit nahezu 7 Prozent.

Wettbewerbsfähigkeit erhöhen bei ohnehin schon extrem hoher Wettbewerbsfähigkeit?

Gäbe es in der Bundesregierung in führender Position auch nur eine Person, die etwas von diesen Zusammenhängen verstünde, man würde in einem Jahreswirtschaftsbericht nicht 21 mal das Wort Wettbewerbsfähigkeit verwenden. Was sollen die Handelspartner Deutschlands tun, um den erneuten Angriff auf ihre Wirtschaft abzuwehren, den sie von Deutschland in den kommenden Jahren zu erwarten haben? Werden sie es stillschweigend hinnehmen, wenn die deutschen Überschüsse, statt zu sinken, auf über zehn Prozent steigen und damit endgültig dem letzten Naiven in den anderen Ländern zeigen, dass es mit Deutschland niemals für alle erträgliche Regeln in der EWU geben kann?

Verschärfend kommt ja noch hinzu, dass die deutschen Überschüsse und die Defizite der anderen (wie hier gezeigt) dazu führen, dass insbesondere Frankreich nochmals weniger fiskalischen Spielraum hat. Wenn seine Defizite in der Leistungsbilanz zunehmen bzw. die vergleichsweise geringen Überschüsse von Ländern wie Italien und Spanien erneut abnehmen, bedeutet das eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in diesen Ländern und die Notwendigkeit, dagegen etwas zu tun. Doch genau das verhindert wiederum Deutschland, von dem zwar der Impuls zur Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage andernorts in Europa ausgeht, das aber gleichzeitig über die Brüsseler Regeln, die es selbst dauernd verletzt, verbietet, mit Staatsschulden gegen die Konjunkturschwäche anzukämpfen.

Wer glaubt, diesen an Zynismus grenzenden Widerspruch könne man beliebig fortsetzen, liegt falsch. Seine Folgen befeuern nämlich einen Nationalismus, der unaufhörlich auf dem Vormarsch ist und den europäischen Gedanken schließlich zerstört. Macht man es den Defizit-Ländern wiederum unmöglich, durch eigenständige Politik die wirtschaftliche Entwicklung halbwegs zu stabilisieren, werden die nationalen Fliehkräfte schnell die Oberhand gewinnen.