Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker

Angesichts der aktuellen Skepsis der Europäischen Zentralbank (EZB) gegenüber der Lohnpolitik gerät schnell in Vergessenheit, dass die Lohnentwicklung in Deutschland und Europa zwischen 2010 und 2020 weit hinter dem zurückgeblieben ist, was angemessen gewesen wäre für ein Inflationsziel von zwei Prozent. Die außergewöhnlichen Entwicklungen seit 2020 im Zusammenhang mit der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg überdecken lediglich, dass das Grundproblem der Europäischen Währungsunion (EWU) nicht ausgeräumt ist. Denn es gibt nach wie vor keine Gewähr dafür, dass alle EWU-Mitgliedsstaaten eine Lohnpolitik verfolgen, die weder dazu führt, dass die Preisniveaus zwischen den Ländern auseinanderlaufen, noch dazu, dass sich die Binnennachfrage zu schwach entwickelt.

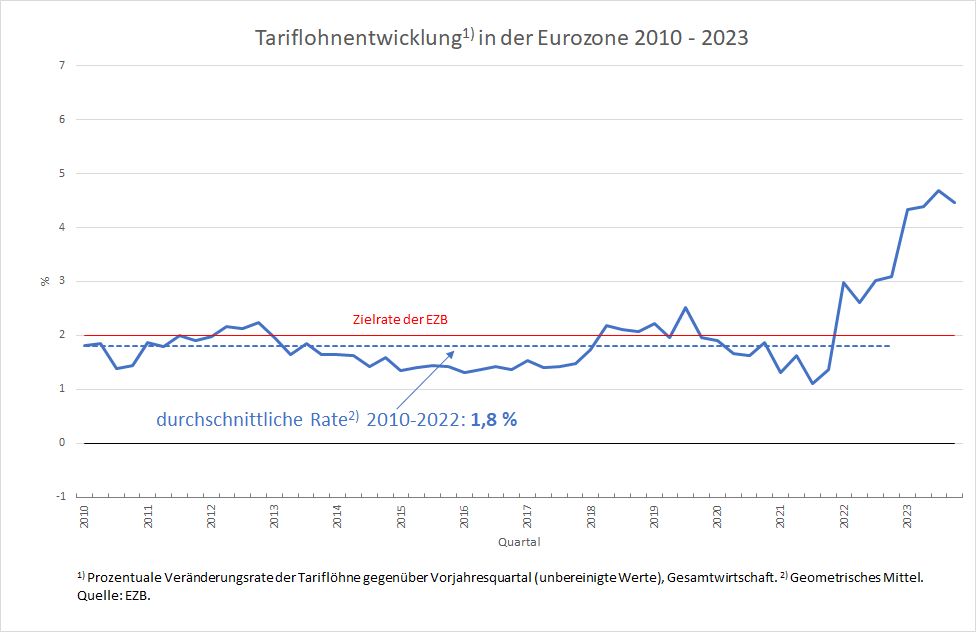

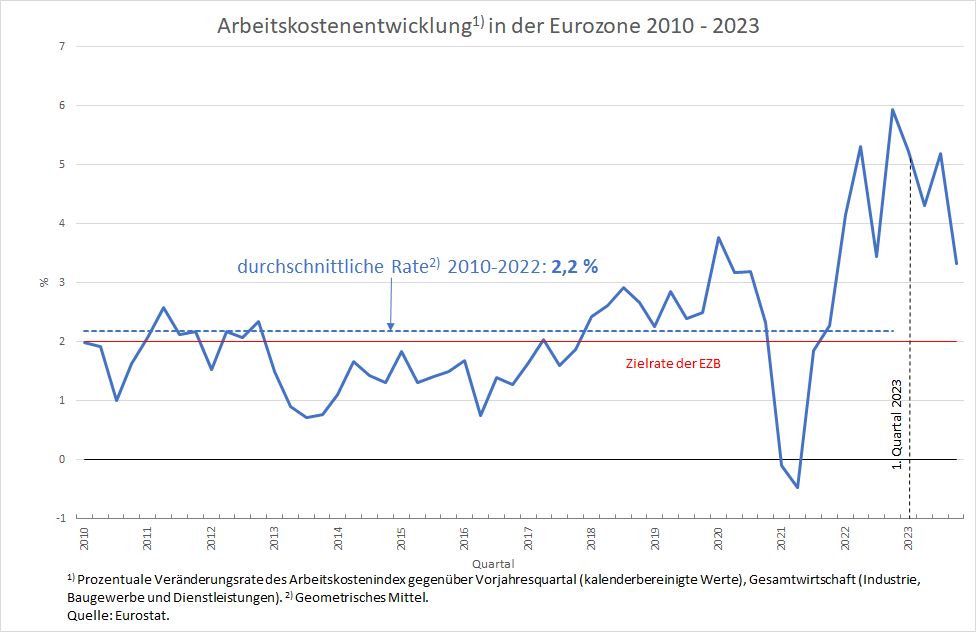

Alle europäischen Institutionen sowie die nationalen Tarifpartner haben bei der Lohnfindung in den vergangenen 20 Jahren versagt. Einerseits haben sie nämlich hingenommen oder aktiv dafür gesorgt, dass die Lohnstückkosten in der EWU in den ersten zehn Jahren weit auseinanderliefen, was das deutsche Leistungsbilanzwunder bewirkte, an dem die EWU immer noch leidet. Andererseits sind zwischen 2010 und 2022 die Tariflöhne in der gesamten EWU im Durchschnitt nur um 1,8 Prozent gestiegen (Abbildung 1).

Abbildung 1

Dieser Wert ist problematisch. Denn nominale Lohnzuwächse unterhalb des Ziels der Zentralbank stehen in klarem Widerspruch zu eben diesem Ziel. Es hätte in jeder Tarifverhandlung von vorneherein klar sein müssen, dass die zwei Prozent, die von der Zentralbank als Ziel vorgegeben worden sind, als Basis für die Verhandlungen dienen. Es konnte in den Verhandlungen eigentlich nur noch um die Frage gehen, wie hoch die nationale Produktivität anzusetzen ist, die zu den zwei Prozent hinzukommen muss.

Löhne – Instrument zur Reparatur der EWU?

Es war vor allem der deutsche Lohndruck nach unten aus dem ersten EWU-Jahrzehnt, der das zweite Jahrzehnt prägte. Da Brüssel eklatant versagte (wie zuletzt hier gezeigt) und die EZB nicht Position zum Auseinanderlaufen der Lohnstückkosten und der Inflationsraten zwischen den EWU-Ländern bezog, waren die Länder, die gegenüber Deutschland Marktanteile verloren hatten, auf sich allein gestellt.

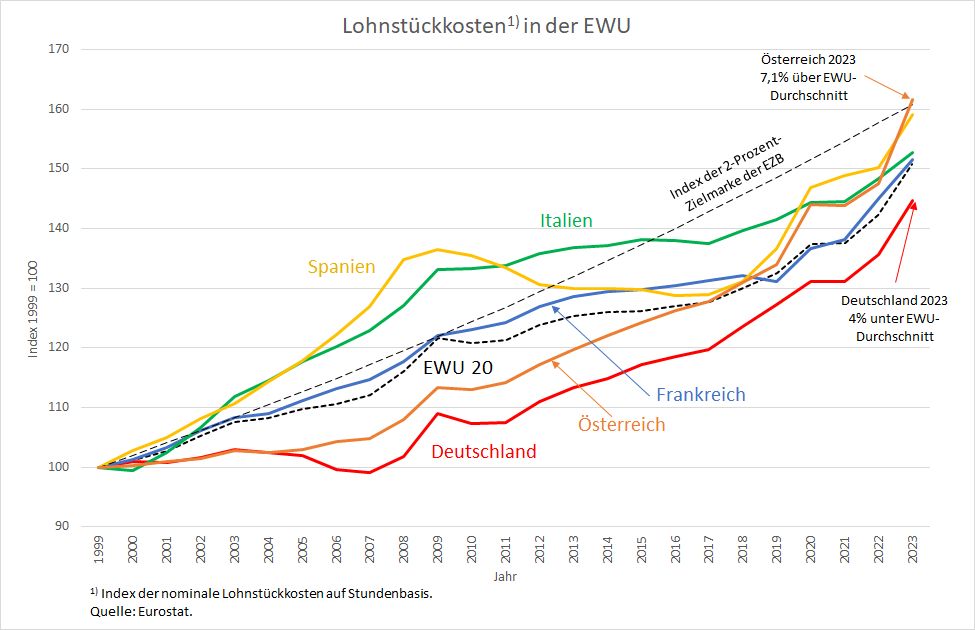

Unter politischem Druck versuchten die meisten Tarifpartner in den anderen Ländern, durch eigene Lohnzurückhaltung die Wettbewerbslücke gegenüber Deutschland zu schließen. Das ist jedoch nicht wirklich gelungen, wie Abbildung 2 zu entnehmen ist: Bis zum Jahr 2019, also noch vor den jüngsten Krisen, ist es den großen EWU-Partnerländern Deutschlands nicht gelungen, das Niveau der deutschen gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten einzuholen, obwohl sie ihrerseits seit der Eurokrise 2011 eine sehr flache Entwicklung realisierten.

Abbildung 2

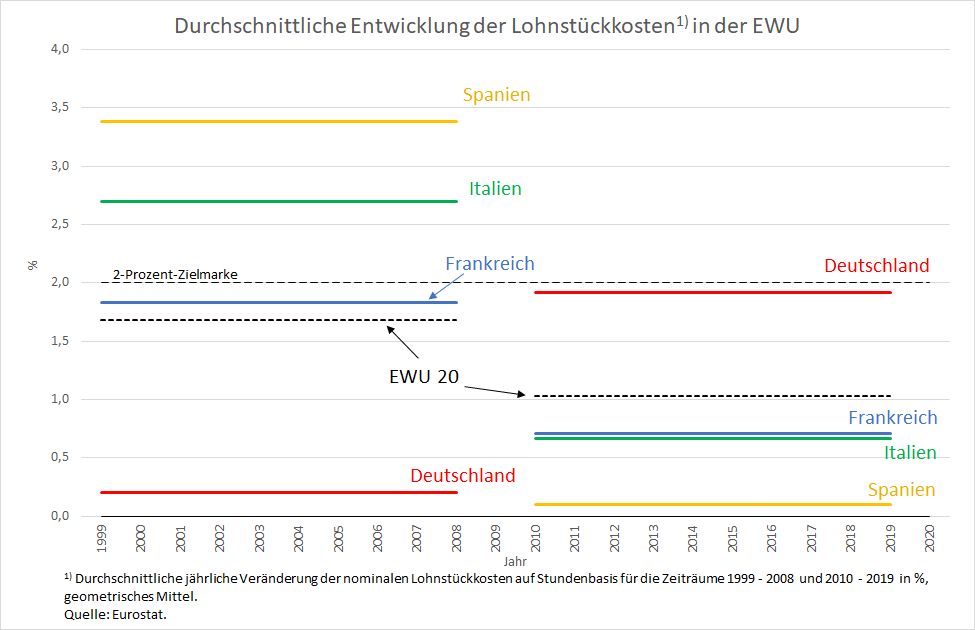

Der Grund dafür ist, dass in Deutschland auch nach der Finanzkrise 2009 im Vergleich zum Inflationsziel und dem Produktivitätszuwachs nur geringe Lohnerhöhungen durchgesetzt wurden, wenn auch nicht mehr so geringe wie zuvor. Das lässt sich Abbildung 3 entnehmen, in der die durchschnittlichen jährlichen Zuwachsraten der Lohnstückkosten für die beiden Zeiträume 1999 bis 2008 und 2010 bis 2019 in den großen EWU-Ländern und der EWU selbst dargestellt sind.

Abbildung 3

Die Gesamtkosten dieses Versuchs einer einseitigen, d.h. auf Lohnzurückhaltung basierenden Harmonisierung der Lohnstückkosten in der EWU waren extrem hoch: Sie mündeten in steigender Arbeitslosigkeit in den Ländern, die sich auf den deflationären Lohnkurs notgedrungen einließen, die bis heute nicht wieder vollständig abgebaut werden konnte. Und sie schwächte die Produktivitätsentwicklung in den betroffenen Ländern. Das konnte die Nullzinspolitik der EZB nicht verhindern, da die Nachfrage und mit ihr die Kapazitätsauslastung ein höheres Gewicht bei Investitionsentscheidungen haben als der Zinssatz.

Lohnmoderation kostet Produktivität

Eklatant ist jedoch nicht nur das Versagen der Tarifpartner, sondern auch das der europäischen Notenbank. Die EZB beharrt darauf, dass sie unabhängig ist und grundsätzlich so agieren kann, als ob der Rest der Wirtschaft durch seine Anpassung an die Vorgaben der Zentralbank auf jeden Fall ein optimales Ergebnis zu erzielen in der Lage ist. Das ist falsch. Die Entwicklung der realen Wirtschaft und der Produktivität sind nicht vorgegeben, sondern entstehen in einem Prozess, den die Zentralbank entscheidend beeinflusst.

Insbesondere die Produktivität ist abhängig von der Investitionsentwicklung und damit eben auch von der Zinssetzung durch die Zentralbank. Zu glauben, wie es die EZB offensichtlich tut, die Produktivität sei aufgrund der technologischen Entwicklung quasi von außen vorgegeben und höchstens durch staatliche Maßnahmen zur Förderung von Forschung und Entwicklung beeinflussbar, ist zu einfach.

Wie die Nichtkommentierung der schwachen Lohnentwicklung in der EWU zwischen 2010 und 2019 durch die EZB zeigt, wird in Frankfurt die Bedeutung der Lohnabschlüsse für die Preisstabilität und die Produktivität verkannt. Nur wenn sich die Wirtschaft dynamisch entwickelt und die Investitionen Träger dieser Entwicklung sind, kann man einen zufriedenstellenden Zuwachs der Produktivität erwarten. Das aber kann es nur geben, wenn die Tarifpartner Lohnsteigerungen vereinbaren, die ausreichend sind, um die von den Investitionen geschaffenen Kapazitäten auszulasten. Die EWU braucht also Lohnerhöhungen, die so hoch sind, dass die realen Lohnsteigerungen ex post auf jeden Fall der Zunahme der Produktivität entsprechen. Da man während der Lohnverhandlungen nicht genau weiß, wie hoch der Produktivitätszuwachs zukünftig sein wird, sollten die Tarifabschlüsse durchaus optimistische Annahmen hinsichtlich der Produktivität machen, um nicht von vorneherein einen Bremseffekt in die Entwicklung einzubauen.

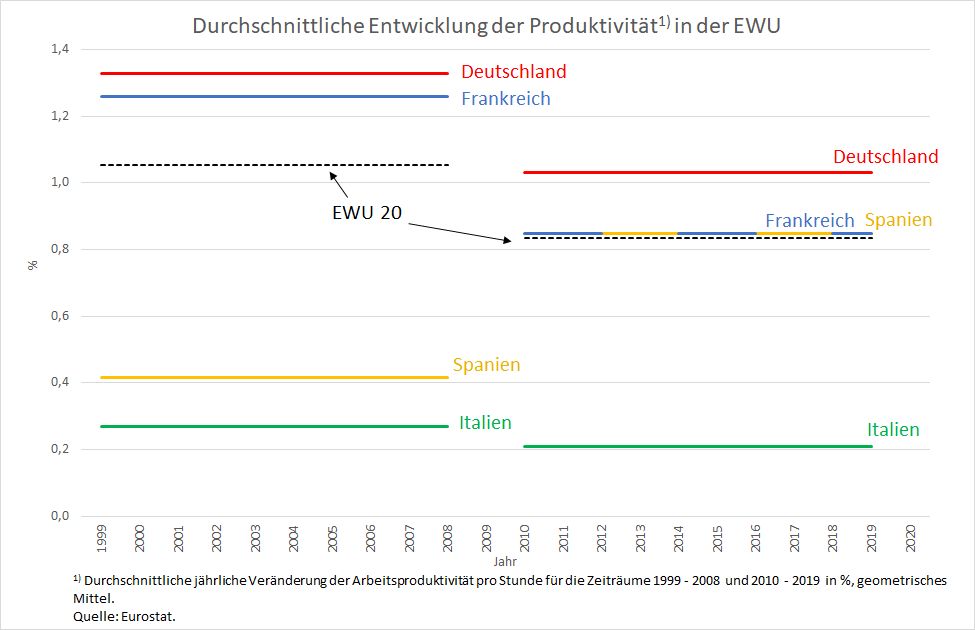

Abbildung 4 zeigt, wie die Lohnmoderation zwischen 2010 und 2019 mit einer deutlich gesunkenen Produktivität Hand in Hand ging. Selbst in Deutschland, wo die Lohnentwicklung in den 2010er Jahren nicht mehr so gedrückt verlief wie zuvor, sank der Produktivitätszuwachs. Lediglich Spanien verzeichnete eine Verbesserung – allerdings nur von einem extrem niedrigen Niveau von jahresdurchschnittlich 0,4 Prozent auf ein sehr niedriges Niveau von 0,8 Prozent.

Abbildung 4

Kann die Geldpolitik Produktivitätszuwachs für Inflationsdämpfung nutzen?

Offensichtlich gibt es bei der EZB erhebliche Missverständnisse, was die Bedeutung der Löhne für die wirtschaftliche Entwicklung, die Produktivität und die Preise angeht. Isabel Schnabel, Mitglied im Direktorium der EZB, vermutet gar, bei höherer Produktivität sei es leichter, das Inflationsziel zu erreichen:

“Measures that help firms boost productivity growth directly support monetary policy in achieving its objective of securing price stability over the medium term. (Maßnahmen, die den Unternehmen helfen, das Produktivitätswachstum zu steigern, unterstützen die Geldpolitik unmittelbar bei der Verwirklichung ihres Ziels, die Preisstabilität mittelfristig zu sichern.)“

Das ist falsch, weil sie dabei unterstellt, die Lohnabschlüsse kämen unabhängig von der zu erwartenden Produktivitätsentwicklung zustande. In den Tarifverhandlungen der großen Branchen orientiert man sich aber an der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung. Steigt die Produktivität weniger stark, werden auch weniger stark steigende Tariflöhne vereinbart. Das gilt auch umgekehrt: Steigt die Produktivität stärker, werden die Tariflöhne stärker erhöht.

Isabel Schnabel verwechselt hier möglicherweise die mikroökonomische Sicht mit der makroökonomischen: Ist ein einzelnes Unternehmen überdurchschnittlich innovativ und hat daher eine vergleichsweise höhere Produktivitätssteigerung als die Konkurrenz, kann es sich durch Senkung seiner Angebotspreise Marktanteile verschaffen. Denn es muss seinen Produktivitätsvorteil keineswegs vollständig an die Entlohnung seiner Arbeitskräfte weiterreichen. Es zahlt nämlich nur die Tariflohnentwicklung, die sich eben am Durchschnitt der Wirtschaft oder zumindest seiner Branche orientiert.

Für die Wirtschaft insgesamt funktioniert das aber nicht, weil die Summe der Marktanteile gleich bleibt, egal wie die Anteile auf die verschiedenen Marktteilnehmer auf der Angebotsseite verteilt sind. Versuchen die Arbeitgeber nichtsdestotrotz, die durchschnittliche Produktivitätsentwicklung (plus die Zielrate der Zentralbank) nicht vollständig in der durchschnittlichen Lohnentwicklung weiterzugeben und sie stattdessen für Preissenkungen bzw. -mindersteigerungen zu nutzen, wie das Isabel Schnabel offenbar vorschwebt, kommt ein deflationärer Prozess in Gang. Der aber bremst die gesamte Produktivitätsentwicklung, weil die Gesamtnachfrage hinter den Kapazitäten hinterherhinkt und potenzielle Sachinvestoren im Schnitt weniger Anreize zum Investieren haben. Genau das war ja das Problem der 2010er Jahre in der EWU. Dass die Gesamtentwicklung einzelner Länder wie die Deutschlands oder der Niederlande eine Weile von den Deflationsfolgen verschont blieb, weil sie ihren Mangel an Binnennachfrage durch Außenhandelsüberschüsse deckten, widerlegt diese Analyse keineswegs, sondern bestätigt sie vielmehr.

Setzen die Geldpolitiker in Frankfurt darauf, dass eine höhere Produktivitätsentwicklung für eine Senkung der gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten verwendet werden könnte, um so das „mittelfristige“ Erreichen des Inflationsziels zu erleichtern, haben sie die Rechnung nicht nur ohne die Gewerkschaften, sondern vor allem ohne die Sachinvestoren gemacht. Es ist sogar genau umgekehrt: Nur wenn sich in den Tariflöhnen eine höhere Produktivität systematisch als höhere Lohnsteigerung niederschlägt, kann die EZB ihr Inflationsziel erreichen. Blieben bei höheren Produktivitätszuwächsen die Tariflohnsteigerungen unverändert, sänken die Lohnstückkosten und die EZB wäre erneut dauerhaft mit einer deflationären Situation konfrontiert.

Es bleibt dabei: Nur die strikte Orientierung der Lohnabschlüsse an einer – optimistisch geschätzten – Produktivitätsentwicklung und dem Inflationsziel erlaubt die Reallohnzuwächse, die man unbedingt braucht, um Nachfragelücken zu vermeiden und gleichzeitig das Inflationsziel zu erreichen. Nur wenn die Reallöhne und die Nachfrage der Beschäftigten so steigen, wie es die Produktionskapazitäten erlauben und benötigen, ist zu erwarten, dass auch genügend investiert wird, um die Produktivität kräftig steigen zu lassen.

Löhne, Produktivität und Wachstum sind nicht unabhängig voneinander, sondern bedingen sich gegenseitig. Gerade die hinter uns liegende Phase hoher Preissteigerungen, die weder die Geldpolitik noch die Tarifpartner zu verantworten hatten, hätte eine analytisch klare Trennung von temporären Effekten und dauerhafter Inflationsdynamik verlangt. Das hat die EZB allerdings nicht geleistet. Mit der pauschalen Diagnose „Inflation“ hat man den Tarifpartnern ein Signal gegeben, das falsch interpretiert werden musste.

Erneut Fehlentwicklungen innerhalb der EWU und der EU

Derzeit kommt es in der EWU wiederum zu einem enormen Auseinanderlaufen der Lohnstückkosten, weil den Tarifpartnern keine Orientierung von Brüssel oder Frankfurt aus gegeben wird. Zwar hat sich im Durchschnitt der EWU die Zunahme der Arbeitskosten im vierten Quartal 2023 auf 3,3 Prozent abgeschwächt (Abbildung 5), was klar zeigt, dass der Höhepunkt der Lohnentwicklung überschritten ist. Aber die nationalen Differenzen sind enorm.

Abbildung 5

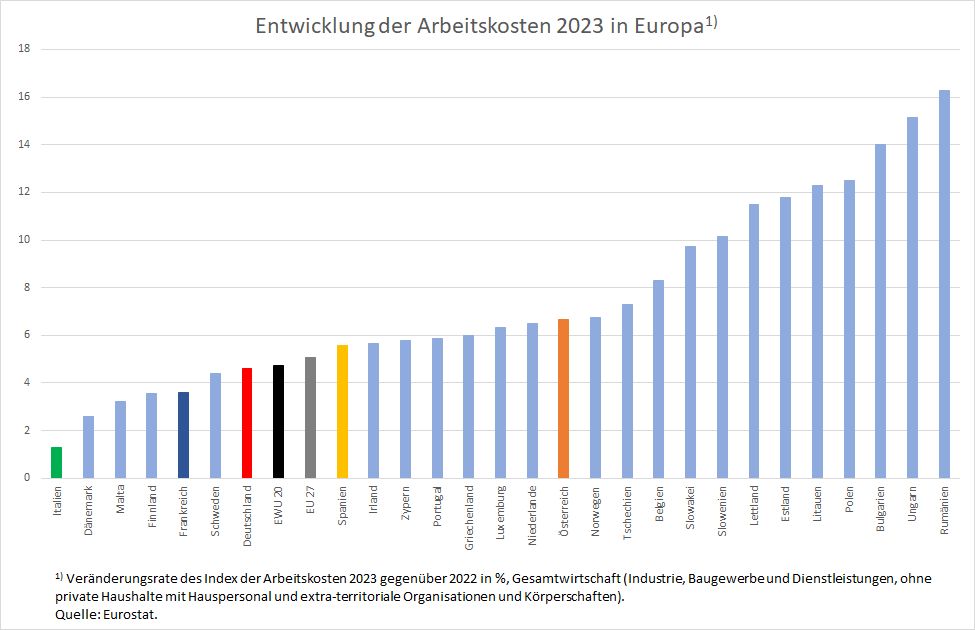

Während Deutschland, Frankreich und allen voran Italien unter dem jahresdurchschnittlichen Arbeitskostenzuwachs der Eurozone liegen sowie Spanien etwas darüber, sind die Niederlande, Österreich und Belgien weit davongezogen – von den ost- und südeuropäischen Ländern sowie dem Baltikum ganz zu schweigen (Abbildung 6).

Abbildung 6

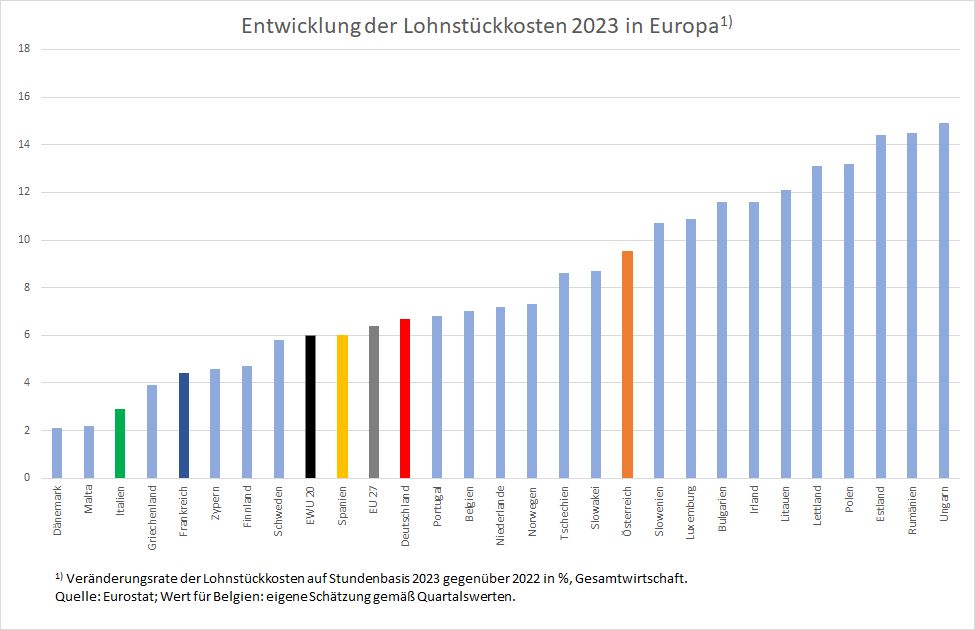

Die Entwicklung der Produktivität war im vergangenen Jahr zwar ebenfalls unterschiedlich, aber doch nicht so verschieden, dass sie das Auseinanderdriften der Arbeitskosten innerhalb Europas hätte wettmachen können. Und so war auch bei den Lohnstückkosten die Varianz zwischen den europäischen Ländern und insbesondere denen der Eurozone erheblich (Abbildung 7). Sie werden allerdings nicht direkt mit dem Arbeitskostenindex berechnet, so dass sich keine einfache Differenzrechnung aufmachen lässt anhand der hier gezeigten Daten.

Abbildung 7

Die zwei nach Deutschland größten EWU-Länder, Frankreich und Italien, liegen bei beiden Indikatoren unter dem EWU-Durchschnitt, Spanien bei den Lohnstückkosten ziemlich genau im Durchschnitt, Deutschland leicht darüber. Doch kleinere Euro-Länder wie Österreich, Slowenien und die Slowakei verlieren deutlich an Wettbewerbsfähigkeit. Besonders stark büßen innerhalb der Eurozone die baltischen Staaten an Wettbewerbsfähigkeit ein, außerhalb der Eurozone Polen, Rumänien und vor allem Ungarn. Wir haben die Gründe dafür hier näher erörtert.

Um ein Wiederaufflammen der Spannungen im Eurosystem und Wechselkursturbulenzen mit den Währungen der europäischen Nachbarstaaten, die sich fest an den Euro gebunden haben, zu verhindern, müsste mit allen Beteiligten dringend über die Lohnpolitik gesprochen oder genauer: verhandelt werden. Doch das Marktdogma, dem viele politisch Verantwortliche in der EU-Kommission und der EZB anhängen, tabuisiert dieses Politikfeld offenbar.

Unter dem Deckmantel von Markt und Tarifautonomie lässt man die Tarifpartner in Europa lieber allein vor sich hinwursteln. Die EZB gefällt sich in ihrer vermeintlichen Schiedsrichterrolle am Rand des Spielfelds, die sie scheinbar des Eingeständnisses enthebt, für die realwirtschaftliche Entwicklung in Europa mit Verantwortung zu tragen. Und die EU-Kommission schweigt zu alledem, mutmaßlich weil Deutschland in den europäischen Institutionen noch immer viel zu sagen hat. Und da die deutsche Exportwirtschaft noch immer vom alten Kostenvorteil aus dem ersten Jahrzehnt der EWU zehrt, besteht hierzulande kein Interesse an einer wirklichen Aufklärung der Zusammenhänge.