Ein aufmerksamer Leser hat mich darauf hingewiesen, dass in einem Podcast Hans-Werner Sinn von Daniel Stelter gefragt wird (ab Minute 1.25), ob nicht aus meiner These, dass die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse durch Lohndumping zu Beginn der Europäischen Währungsunion entstanden sind, folgt, dass Deutschland jetzt nicht weiter versuchen sollte, seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, sondern den anderen Europäern eine Chance geben sollte, ihrerseits ihre außenwirtschaftliche Lage zu verbessern.

Die Antwort von Sinn ist vielsagend: Er lehnt das ab, weil Deutschland seine Preise in den ersten Jahren des Euro ja nicht gesenkt habe. Dagegen hätten die anderen Länder massiv inflatorisch überzogen und in der Folge seien deren Preise viel zu stark gestiegen.

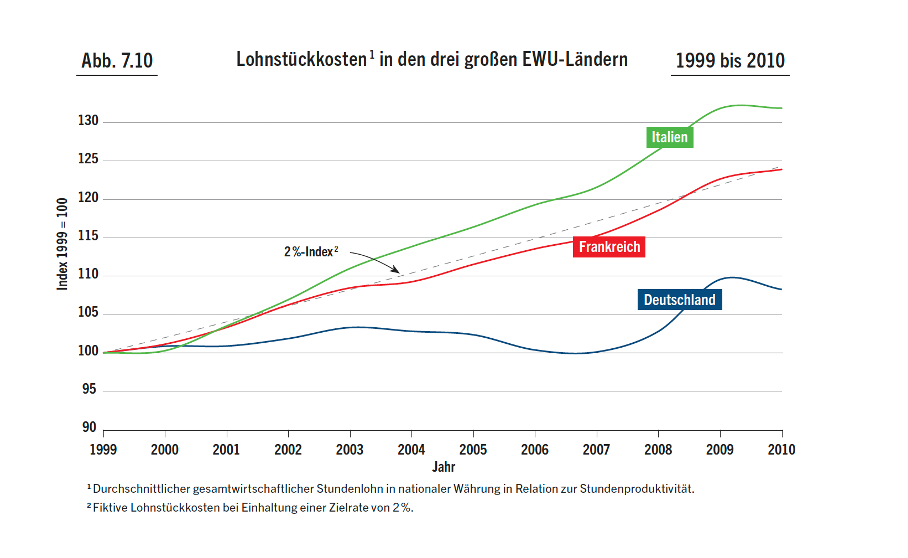

Diese Argumentation ist unhaltbar. Richtig ist zwar, dass die Preise in Deutschland nicht absolut gesunken sind. Das war aber auch gar nicht nötig, es genügte ja, dass die deutschen Löhne und Preise weniger stark stiegen als die der anderen, um ein Lohndumping zu begründen. Das genau zeigt die Statistik (siehe beiliegende Abbildung aus meinem Grundlagenbuch). Wie auch in dem Buch gezeigt, sind die Zuwachsraten der Lohnstückkosten (also die Marge, um die die von den Tarifpartnern ausgehandelten Lohnzuwächse die nationale Produktivitätsrate übersteigen) mit Abstand auf mittlere Sicht die wichtigste nationale Determinante der Inflationsrate. Bis 2007 hatte Deutschland einen Abstand bei den Lohnstückkosten zu Frankreich hergestellt, der bei 15 Prozent lag, was einen enormen Wettbewerbsvorteil bedeutete.

Um zu entscheiden, welches dieser drei Länder mit dem Anstiegspfad seiner Lohnstückkosten richtig lag, stellt sich nur noch die einfache Frage, um wieviel die Löhne und Preise in der EWU hätten steigen sollen.

Hans-Werner Sinn hat verschiedentlich behauptet, die Zielinflationsrate der EZB habe nahe null oder gar bei null gelegen. Wäre das so, könnte man Deutschland in der Tat keinen Vorwurf machen.

Doch diese Behauptung ist falsch. Von Anfang an orientierte sich die EZB am deutschen Inflationsziel und das lag immer bei zwei Prozent. Somit war Frankreich das einzige Land, das sich vorbildlich verhielt, weil es sich klar am Inflationsziel der EZB orientierte.

Zwar lautete die ursprüngliche Formulierung der EZB, es werde ein Anstieg der Inflationsrate von „unter zwei Prozent“ angestrebt, aber für jeden verständigen Menschen war klar, dass damit eine Rate gemeint war, die ganz nahe bei zwei Prozent lag. In einer Veröffentlichung der EZB von 2009 findet man dann auch diese Klarstellung:

Um das Ziel des Eurosystems genauer zu bestimmen, gab der EZB- Rat 1998 die folgende quantitative Definition bekannt: „Preisstabilität wird definiert als Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für das Euro-Währungsgebiet von unter 2 % gegenüber dem Vorjahr. Die Preisstabilität muss mittelfristig gewährleistet werden.“ Außerdem stellte der EZB-Rat im Mai 2003 klar, dass er innerhalb dieser Definition darauf abziele, „mittelfristig eine Preissteigerungsrate unter, aber nahe 2 % beizubehalten“.

Also schon 2003 konnte es kein Missverständnis hinsichtlich des Inflationszieles mehr geben. Inzwischen hat die EZB sich auch offiziell auf genau zwei Prozent festgelegt.

Damit ist es vollkommen unbestreitbar, dass Deutschland den entscheidenden Fehler begangen hat, indem die Bundesregierung unter Kanzler Schröder zu Anfang der 2000er Jahre massiven politischen Druck auf die Tarifpartner ausübte, um durch Lohnzurückhaltung die deutsche Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der EWU zu erhöhen. Das hat zu dem gewaltigen Leistungsbilanzüberschüssen geführt, die die EWU bis heute enorm belasten. Dass auch andere Länder Fehler gemacht haben (im Bild Italien, sozusagen stellvertretend für Spanien und Griechenland), indem sie zuließen, dass die Löhne stärker stiegen als die Zielinflationsrate, ist keine Frage. Der größte Sünder der ersten zehn Jahre aber war zweifellos Deutschland.

Zum besseren Verständnis der auch für ausgebildete Ökonomen nicht ohne weiteres verständlichen Zusammenhänge hier noch einmal ein Artikel von Friederike Spiecker und mir aus dem Jahr 2015.

Feste Wechselkurse und feste Versprechen – oder wie man mit gebrochenen Versprechen umgeht

Heiner Flassbeck, Friederike Spiecker 21.7.2015

Weil der Zusammenhang zwischen den deutschen Überschüssen in der Leistungsbilanz und den Problemen in der Europäischen Währungsunion immer noch so wenig verstanden wird, wollen wir einmal versuchen, diese Frage noch ein wenig grundsätzlicher anzugehen, als wir es sonst vielleicht tun. Es gab eine Zeit, wo man in der Volkswirtschaftslehre solche einfachen Zusammenhänge selbstverständlich kannte und respektierte, aber das ist in den Wirren der Modellschreinerei und dem Methodenwahn an den Universitäten, wie vieles andere auch, offenbar einfach untergegangen.

Was man kaum bestreiten kann, ist die Tatsache, dass sich der Gedanke des Wettbewerbs normalerweise auf den Wettbewerb zwischen Unternehmen bezieht. Da gehört er auch hin. Unternehmen sollen sich im Wettbewerb bewähren, und das beste Unternehmen soll sich unter sonst gleichen Bedingungen (wozu gleicher Lohn für gleiche Arbeit an erster Stelle gehört!) über Anstrengungen zur Verbesserung der Produktivität in den Produktionsverfahren oder der produzierten Güter und Dienstleistungen durchsetzen und erfolgreich sein dürfen.

Wenn ein ganzes Land Wettbewerbsvorteile gegenüber einem anderen Land hat aus Gründen, die nichts mit dem einzelnen Unternehmen zu tun haben, aber allen Unternehmen des einen Landes zugute kommen, ist das in jedem Fall problematisch. Dann ist nämlich der Wettbewerb der Unternehmen zwischen beiden Ländern verzerrt Von welcher Art diese Vorteile sind, spielt dabei keine große Rolle. Ob das Land Importzölle erhebt, die Steuern für seine Unternehmen besonders stark senkt oder ob es seinen Unternehmen hohe Subventionen gibt, ob die Währung eines Landes unterbewertet ist oder ob die Politik des Landes in einem System fester Wechselkurse (oder einer Währungsunion) mit dafür gesorgt hat, dass die Löhne für alle Unternehmen weniger steigen (im Verhältnis zur Produktivität) als in den Ländern, mit denen man sich auf den festen Kurs geeinigt hat, immer entsteht ein Vorteil für alle Unternehmen des einen Landes, der die Unternehmen in den Partnerländer (ganz gleich, ob es dort im Wettbewerb eher starke oder schwache Unternehmen sind) systematisch schädigt.

Unbestritten war viele Jahrzehnte lang auch, dass sich die anderen Länder selbstverständlich gegen solche artifiziellen Vorteile wehren und ihre Unternehmen vor den damit verbundenen Nachteilen schützen dürfen. Also ist es erlaubt, (auch entsprechend der Regeln der Welthandelsorganisation) eigene Zölle einzuführen, die eigene Währung abzuwerten oder ein Dumping-Verfahren gegen solche Länder anzustrengen, die ihre heimischen Unternehmen stützen. Auch politischer Druck auf die eigenen Löhne zur Kompensation des ausländischen Lohnvorteils in Systemen fester Wechselkurse ist eine Möglichkeit. Am einfachsten war in der Vergangenheit häufig das Mittel der Abwertung. Geriet ein Land in eine Zahlungsbilanzkrise, also in die Gefahr, dass man die eigenen Importe nicht mehr finanzieren kann, ohne große Zinsaufschläge am Kapitalmarkt zu bezahlen, wurde sowohl bei flexiblen als auch bei anpassungsfähigen Wechselkursen (wie etwa im System von Bretton Woods oder im Europäischen Währungssystem EWS) üblicherweise die Lösung in einer Abwertung gesucht. Diese senkte die Importe, stärkte die eigenen Exporte und verringerte auf diese Weise die Abhängigkeit vom Kapitalmarkt.

Feste Wechselkurse sind sozusagen das Versprechen der Handelspartner, den anderen nicht auf die eine oder andere Weise zu unterbieten, so dass das Ziehen der Option Wechselkursänderung notwendig wäre. Je stärker die Bindung der Wechselkurse, umso fester muss natürlich das Versprechen des Nicht-Unterbietens durch die Handelspartner sein, damit das System halten kann. Deutschland hat in der Europäischen Währungsunion die merkantilistische Form des Unterbietens gewählt, nämlich durch eigenes Gürtel-enger-Schnallen (vgl. eine Analyse zum Merkantilismus hier). Damit ist das Versprechen, das der Vereinbarung, eine Währungsunion einzugehen, zugrunde liegt, gebrochen. Bei vernünftig konstruierten Verträgen müssten sich die Handelspartner daher auch nicht mehr an das Freihandelsgebot halten, könnten stattdessen gegenüber Deutschland Importzölle zur Kompensation des deutschen Dumpings einführen.

Doch die europäischen Verträge sind nicht vernünftig konstruiert, was man leicht zeigen kann. Die Kommission geht massiv und ernsthaft bin hin zu Klagen vor dem europäischen Gerichtshof gegen Fälle vor, wo Staaten ein einzelnes Unternehmen bevorteilen. Wenn also Volkswagen, wie das in einem berühmten Fall war, eine Subvention vom Staat bekommt, sei es in Form eines günstigen Grundstückes oder in Form einer staatlichen Überlebensgarantie wegen einer direkten Staatsbeteiligung am Eigentum des Unternehmens, dann vermutet die Kommission eine Wettbewerbsverzerrung zulasten anderer Unternehmen in der EU und verlangt eine Kompensation oder die Unterlassung der Subvention.

Wenn jedoch ein Land alle seine Unternehmen durch Steuersenkung oder Lohndruck bevorteilt, fällt das unter das Rubrum „Wettbewerb der Nationen“ oder „nationale Steuersouveränität“ und die Kommission tut nichts. Aber durch eine solche pauschale Subvention in Deutschland kann die Situation eines Unternehmens in Frankreich gegenüber seinem deutschen Konkurrenten in genau der gleichen Weise verzerrt werden wie durch eine individuelle Subvention. Insgesamt gesehen ist der Schaden jedoch viel größer als bei einer Einzelsubvention, weil alle Unternehmen Frankreichs nun unter dem Dumping leiden. Ohne die europäischen Verträge könnte Frankreich vor der Welthandelsorganisation mit großer Aussicht auf Erfolg ein Dumping-Verfahren gegen Deutschland anstrengen oder es wäre zusammen mit Deutschland in einem Währungssystem, das ohne große Verwerfungen eine Abwertung der französischen Währung erlauben würde.

Diese Argumentation zeigt, dass es in keinem Fall darauf ankommt, ob eine Nation tüchtig oder produktiv ist. Jede Nation darf so produktiv sein, wie sie nur kann. Allerdings darf keine Nation bewusst für längere Zeit unter ihren Verhältnissen leben (also unter den Möglichkeiten leben, die von ihrer Produktivität geschaffen werden), weil sie sonst anderen Nationen die Möglichkeit nimmt, sich an deren jeweilige eigene Verhältnisse anzupassen, also die Früchte der eigenen Produktivität zu genießen. Da es extrem dumm wäre, wenn alle Nationen versuchen würden, unter ihren Verhältnissen zu leben, nur weil eine einzige Nation das tut, muss es Ausgleichsmechanismen der oben beschriebenen Art (also Zölle, Währungsabwertungen oder Strafverfahren gegen den Abweichler) geben.

Aber der Wettbewerb der Nationen darf doch nicht einfach ausgeschlossen werden, werden einige einwerfen. Doch, das muss er, weil er gar kein Wettbewerb im guten marktwirtschaftlichen Sinne ist. Die Vorstellung eines „Wettbewerbs der Nationen“ ist sicher eine der dümmsten Ideen aller Zeiten, weil Nationen das genau nicht tun, was man von Unternehmen, die im Wettbewerb miteinander stehen, erwartet. Den Wettbewerb der Unternehmen halten wir für sinnvoll, weil Unternehmen bzw. die Menschen dahinter gerade dann in einer Marktwirtschaft erfindungsreich und innovativ sind, wenn man ihnen keine Möglichkeit gibt, ihre Konkurrenten mit illegalen Tricks, mit Steuerhinterziehung, Bestechung oder mit der primitiven Erpressung der eigenen Arbeitnehmer auszustechen. Wer all das nicht tut und trotzdem erfolgreich ist, weil er eine neue Entdeckung macht oder ein neues Produkt entwickelt, den nennen wir einen großen Unternehmer. Ihn nachzuahmen in In- und Ausland bringt die Produktivität und damit den Wohlstand in In- und Ausland voran. Darin liegt ja gerade die Stärke der Marktwirtschaft mit ihrem Entdeckungs- und Belohnungsmechanismus ‚Markt und Gewinn‘.

Es ist aber nicht innovativ, wenn ein Staat die Steuern senkt und alle anderen Staaten zwingt, das Gleiche zu tun. Es ist eben einer jener billigen Tricks, die wir beim unternehmerischen Wettbewerb zu Recht als Missbrauch des Wettbewerbs geißeln. Auch die Gewerkschaften von Seiten des Staates unter Druck zu setzen, um niedrige Lohnabschlüsse zu erzwingen, ist auf der Ebene des Staates genauso wenig eine Innovation wie auf der Ebene der Unternehmen. Nationen erfinden eben nichts. Sie haben keine Ideen, sie sind nicht fähig, neue Produkte zu entwickeln oder neue Produktionsverfahren umzusetzen.

Genau weil wir das in einer Marktwirtschaft den Unternehmen überlassen wollen, darf der Staat bei internationalem Freihandel nicht durch Kostensenkungen seine Unternehmen pauschal bevorteilen. Tut er es doch, müssen andere Staaten sich dagegen mit Mitteln wehren können, die vollständig in ihrer Hand liegen. Denn anders als nicht erfolgreiche Unternehmen, die vom Markt verschwinden und deren Mitarbeiter in erfolgreiche Unternehmen wechseln können, können (und sollen) Staaten mit ihren Bürgern nicht von der Landkarte verschwinden, jedenfalls nicht, solange Frieden und Demokratie herrschen.

Auch die Option, in den ‚erfolgreicheren‘ Staat auszuwandern, ist zweifellos nicht wünschenswert, und zwar weder für den im „Wettbewerb der Nationen“ unterlegenen Staat, den seine Bürger zu verlassen beginnen, noch für den Staat, der die massenhafte Einwanderung bewältigen soll und seinen eigenen Bürgern gegenüber begründen muss. Die haben nämlich in aller Regel keine große Lust auf eine zunehmende Arbeitnehmerkonkurrenz, zumal sie beim „Wettbewerb der Nationen“ schon Federn lassen mussten (z.B. in Form mangelhafter Bereitstellung öffentlicher Güter dank Steuersenkung oder in Form von hinter der Produktivität zurückbleibenden Löhnen).

Übrigens sind sich in diesem Punkt die Unternehmer und die Arbeitnehmer des ‚erfolgreichen‘ Landes alles andere als einig. Die Unternehmer finden es nämlich durchaus attraktiv, wenn sich gut ausgebildete Immigranten auf dem heimischen Arbeitsmarkt tummeln und so den gut ausgebildeten Inländern Lohnkonkurrenz machen bzw. die Lücken auffüllen, die Steuersenkungen im Bereich des (Aus-)Bildungsniveaus der Arbeitskräfte gerissen haben. Die Unternehmer geben sich dann gern weltoffen und zuwanderungsfreundlich. Heimische Arbeitskräfte hingegen, die sich durch die Entwertung ihrer Bildungsinvestitionen von den Immigranten bedrängt fühlen oder die mangels vernünftiger öffentlicher Bildungsinvestitionen ohnehin Schwierigkeiten auf dem inländischen Arbeitsmarkt haben, geraten schnell auf ausländerfeindliches Terrain.

Die andere Möglichkeit, dass ein Staat seinen öffentlichen Kapitalstock bis hin zu seinem Grund und Boden an das ‚erfolgreiche‘ Ausland verkauft, ist ebenfalls klar abzulehnen. Das hat nicht nur etwas mit ‚Nationalstolz‘ etc. zu tun, sondern vor allem damit, dass es die Wiedereinführung mittelalterlicher Strukturen von Grundherrschaft (allerdings in ausländischer Hand) bedeutet.

Diese einfachen Prinzipien, die für Wettbewerb sorgen, der allen Gesellschaften zugutekommt, sind in der EU im Zuge der neoliberalen Revolution über Bord geworfen worden. Das konnte man noch einigermaßen hinnehmen, so lange nur kleine Staaten wie die Niederlande, Finnland oder Irland diese Prinzipien verletzten, weil die Auswirkungen für den Rest der Staatengemeinschaft nicht sehr gravierend waren. Die Ignoranz der Institutionen in dieser Frage rächt sich jedoch jetzt bitter, wo der größte Staat der Gemeinschaft das tut, was die kleinen vorgemacht haben. Nun kann man es nicht mehr ignorieren, weil die wirtschaftlichen Auswirkungen in den Nachbarstaaten des Merkantilisten gewaltig sind.

Statt aber wenigstens jetzt die Fehlentwicklungen beim Namen zu nennen, verschanzt sich die EU-Kommission hinter dem Merkantilisten und fordert alle anderen auf, es ihm gleichzutun. Das kann nicht gut gehen und es geht nicht gut. Deflation und Rezession sind die klaren Beweise dafür. Das gebrochene Versprechen, in einer Währungsunion einen Unterbietungswettbewerb zwischen den teilnehmenden Nationen zu unterlassen, verlangt jetzt erneut flexible Wechselkurse oder das Ende des Freihandels. Die Wechselkurse fest zu halten, den Freihandel zu verteidigen und das gebrochene Versprechen zu ignorieren, ist nichts anderes als die Lunte so lange unter das Pulverfass zu halten, bis es explodiert.