Bei der Diskussionen über den Handel und die Handelssalden, die von Donald Trump ausgelöst worden sind, zeigt sich häufig, dass eine statische Betrachtung der Leistungsbilanzsalden vorgenommen wird nach dem Motto, ist doch gut, wenn man mehr Güter einführt als man ausführt, dann steigt doch der Wohlstand (so beispielsweise auch Maurice Höfgen im beiliegenden Video ab Minute 21). Das ist falsch. Das ist eine Sichtweise, die das Entstehen von Überschüssen und Defiziten ausblendet und deswegen die Dynamik des Prozesses, um den es geht, nicht erfassen kann. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen im Anhang dazu noch einmal drei Stücke, die ich 2018 aus Anlass von Trump 1 geschrieben habe (die links in diesem älteren Text funktionieren nicht mehr, bitte ignorieren).

Leistungsbilanzsalden – die große Konfusion, Teil 1

Über nichts wird mehr gestritten als über den „freien Handel“ und die Salden, die sich zwischen Einfuhr und Ausfuhr von Ländern häufig ergeben. Was sagen die gängigen Erklärungen und warum muss man das Ganze viel grundsätzlicher angehen als es üblicherweise geschieht? Ich versuche, das in einer dreiteiligen Serie zu erklären.

Ich will in dieser Artikelserie noch einmal ganz grundsätzlich – und auch ein wenig theoretisch – erklären, worin genau das Problem von Handelsungleichgewichten liegt und versuchen zu erklären, warum es so viele unhaltbare Vorstellungen bei dieser Problematik gibt.

Worum geht es eigentlich?

Ein gewaltiges Problem haben die meisten schon mit der klaren Benennung des Sachverhalts. Im Mittelpunkt meiner Betrachtungsweise zum deutschen und dem globalen außenwirtschaftlichen Ungleichgewicht stehen gar nicht die Leistungs- oder Handelsbilanzsalden, sondern ganz andere Indikatoren, an denen man viel besser ablesen kann, was schief gelaufen ist. Dabei geht es in erster Linie um reale Wechselkurse, also die Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit ganzer Volkswirtschaften (im Unterschied zur Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit von einzelnen Unternehmen, die uns hier nicht interessiert), und es geht um die Veränderung von Marktanteilen, die man für ganze Volkswirtschaften beobachten kann. Dahinter stehend geht es immer um Einkommens- und Arbeitsplatzverluste und die entsprechenden Gewinne, die im Zuge des Entstehens von Handelsungleichgewichten zu konstatieren sind. Länder, die in eine Defizitposition gedrängt werden, können im internationalen Handel per Saldo zu Verlierern werden, was die gesamte Idee der internationalen Arbeitsteilung auf den Kopf stellt.

Reale Ab- und Aufwertungen und massive Marktanteilsverschiebungen, die natürlich eng aneinander gekoppelt sind, sollte es für gleichartige Volkswirtschaften eigentlich nicht geben. Größere Verschiebungen der Marktanteile gibt es eigentlich nur dann, wenn Entwicklungsländer neu auf den Weltmarkt streben und sich durch niedrige Löhne in Kombination mit ausgereifter (importierter) Technologie einen Platz auf dem Weltmarkt erobern. China ist hier in den vergangenen Jahrzehnten der klassische Fall. Zwischen etwa gleich entwickelten Industrieländern sollten beide Phänomene allerhöchstens in Ausnahmefällen auftreten. Schließlich ist es offensichtlich, dass es keine Rechtfertigung dafür gibt, dass ein Land einem anderen im Zuge solcher Prozesse Einkommen und Arbeitsplätze abnimmt.

Die Leistungsbilanz ist ein wesentlich schwächerer Indikator als die beiden oben genannten, weil sich in der Leistungsbilanz noch ganz andere Einflussfaktoren niederschlagen. Schon deswegen ist die Konzentration der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion auf diese Zahl ein Ausweis dafür, dass das eigentliche Problem nicht verstanden wird.

Zumindest die wissenschaftliche Diskussion müsste sich auf die Frage konzentrieren, unter welchen Umständen es im System des internationalen Handels erlaubt sein soll, dass ein Industrieland durch (staatlich beeinflusste) reale Abwertung seine Marktanteile auf Kosten anderer Industrieländer ausweitet bzw. die Verluste in Grenzen hält (letzteres, wenn gleichzeitig Entwicklungsländer wie China auf den Markt drängen). Doch es gibt keine ernsthafte wissenschaftliche Diskussion solcher Fragen mehr seit sich die meisten Ökonomen entschlossen haben, alle wirtschaftlichen Probleme auf der Basis diverser Varianten von Gleichgewichtsmodellen zu analysieren.

Die Saldenfrage

Es gibt verschiedene Arten der „Erklärung“ von Leistungsbilanzsalden, die man vielleicht folgendermaßen voneinander abgrenzen kann:

- Die Sparer. Mit Abstand die meisten modernen Ökonomen glauben, dass Leistungsbilanzsalden weitgehend unproblematisch sind, weil sie nur Ausdruck unterschiedlicher Sparneigung in unterschiedlichen Ländern seien. So könne zum Beispiel eine stärkere Alterung der Bevölkerung in einem Land dazu führen, dass dieses Land mehr Kapital exportiere, was als gleichbedeutend mit einem Leistungsbilanzüberschuss angesehen wird.

- Die Tauschwirtschaftler. Wohlfahrtstheoretisch inspirierte Ökonomen wie Albrecht Müller und Thomas Straubhaar glauben, man könne sich die Salden im Handel als freiwilligen Tausch von wenig Gütern auf der einen Seite gegen viele Güter (plus Kredit-Papiere) vorstellen kann. Das sei doch gut für den, der viele Güter erhalte, also für das Defizitland. Auch dahinter steht offenbar die Idee, in einem Land wollten die Bürger einfach nicht alles kaufen, was sie selbst produzieren, während in dem anderen Land die Bürger mehr konsumieren wollen, als sie selbst produzieren. Die einen wollen partout unter, die anderen über ihren Verhältnissen leben und diese Möglichkeit bietet ihnen der Tausch.

- Die Verschenker. Wieder andere meinen, die Überschüsse von Ländern wie Deutschland seien letztlich sogar schädlich für das Überschussland, weil sie lediglich verschenktes Sparen darstellen. Weil jedem Euro, den Deutschland verdient, sozusagen ein Euro gegenübersteht, der im Feuer steht, könne das Gesamtergebnis nicht positiv für Deutschland sein.

- Die Kompensierer. Kein Problem mit Leistungsbilanzsalden haben auch viele Anhänger der Modern Monetary Theory (MMT), weil sie jederzeit eine unproblematische Kompensation der negativen Wirkung von Leistungsbilanzdefiziten durch den Staat unterstellen. Auch Albrecht Müller reiht sich hier ein.

Die Sparer

Die größte Konfusion herrscht in dieser Frage bei den „größten Ökonomen“, wie Paul Steinhardt und ich in unserem Buch gezeigt haben. Zuletzt hat sich der aktuelle Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds und Autor eines „Standardwerkes“ über internationale Wirtschaftsbeziehungen, Maurice Obstfeld, als „Sparer“ geoutet. In der WELT erklärte er in der vergangenen Woche, ein großer Exportsaldo sei kein Ausweis von Stärke, sondern die Folge schwacher Investitionen und einer Sparquote, die über das hinausgeht, „was notwendig ist“.

Damit meint er offensichtlich, es gebe auf der Welt eine vorbestimmte Menge an Investitionen, die zu finanzieren nun einmal die Aufgabe der Ersparnis ist. Wird in einem Land mehr als das gespart, sucht sich diese Ersparnis ihre Investition im Ausland. Diese Art der Konfusion ist bei neoklassischen Ökonomen regelmäßig einer unkritischen Anwendung von volkswirtschaftlichen Identitäten geschuldet. Weil sie davon ausgehen, dass jedes Sparen in einer geschlossenen Volkswirtschaft immer und zuverlässig getreu der Formel S=I in Investieren übersetzt wird, ist es in ihre Vorstellungswelt nur konsequent, anzunehmen, dass in einer offenen Volkswirtschaft „überschüssiges Sparen“ ohne weiteres in Investitionen verwandelt wird, diesmal aber im Ausland.

Die Sparer haben zunächst ein unüberwindbares logisches Problem zu lösen, das der Mainstream schlicht ignoriert. Wie so oft bei ökonomischen Fragen, kann es sich der Mainstream aufgrund seiner hegemonialen Stellung an Universitäten und in der Politikberatung leisten, selbst auf eklatante Widersprüche nicht zu reagieren. Das zeigt besser als alles andere, dass die neoklassische Ökonomik eben keine Wissenschaft ist und sich nicht einmal bemüht, eine zu sein. Die Sparer verstoßen nämlich gegen ein „Unmöglichkeitstheorem“: Was wäre, wenn alle Länder der Welt wie Deutschland versuchten, mehr zu sparen, als es für sie selbst notwendig ist? Offensichtlich können sie das nicht, weil die Welt insgesamt nun mal keinen Leistungsbilanzsaldo kennt. Folglich kann man mit dem Sparen eines Landes auch nicht seinen Leistungsbilanzüberschuss erklären, denn dann müsste man gleichzeitig ein anderes gleich großes und gleich weit entwickeltes Land finden, in dem genau die gegenteilige Haltung anzutreffen ist, so dass die beiden sich zu einer „Welt“ mit ausgeglichenem Saldo vereinen können. Das ist offensichtlich absurd.

Man kann, wie Paul Steinhardt und ich in unserem Buch gezeigt haben, ein Phänomen, das eindeutig global eine Nullsumme ergibt, niemals mit Positivsummenphänomenen erklären. Deswegen ist der Versuch der Neoklassik, Spar- und Investitionsentscheidungen auf globaler Ebene mit einem repräsentativen Haushalt zu erklären, von vorneherein zum Scheitern verurteilt.

Widersprüche des Sparmodells

Darüber hinaus hat die Spartheorie das Problem, zu erklären, warum andere Länder, die partout, aus welchen Gründen auch immer, mehr ausgeben wollen als sie einnehmen, gerade Konsumgüter aus Deutschland beziehen. Selbst wenn es z. B. so wäre, dass den Spaniern mit dem Beginn der EWU billiges deutsches Sparkapital zugeflossen wäre, dann würde das immer noch nicht erklären, warum sie mit diesem Sparkapital vor allem deutsche und nicht französische Güter gekauft haben. Oder war an die Euros, die nach dieser Theorie aus Deutschland geflossen kamen, ein Zettel angeheftet, auf dem stand, dass man diese Euros nur für den Kauf deutscher Güter verwenden dürfe?

Die Bewegung des deutschen Außenhandelssaldos von einer leichten Überschussposition Ende der neunziger Jahre zu einer massiven Überschussposition in den letzten 15 Jahren kann man nicht mit den Bewegungen der Salden gegeneinander erklären, wie das viele Neoklassiker und vorneweg Hans-Werner Sinn tun. Zu sagen, die deutschen Ersparnisse seien ins Ausland geflossen, weil man im Vergleich der Salden sieht, dass der Kapitalexport in dieser Zeit zugenommen hat, ist keine Erklärung im eigentlichen Sinne, es ist lediglich die Verbalisierung der Identität, die sich aus der reinen Saldenbetrachtung ergibt, also lediglich eine Beschreibung der Vorgänge, jedoch keine Begründung.

Um den Vorgang wirklich zu verstehen, muss man sich anschauen, wie und wo sich Veränderungen ergeben haben, die nicht per Definition bereits in den Salden enthalten sind, aber Einfluss auf sie genommen haben (könnten). Haben sich zum Beispiel Preis- oder Zinsverhältnisse fundamental verändert, so dass Konsum- und Investitionsentscheidungen der privaten Haushalte und der Unternehmen davon berührt waren? Wer also das Anschwellen des deutschen Kapitalexports wirklich erklären will, muss nach Faktoren suchen, die das verursacht haben können, und den Wirkungszusammenhang erläutern.

Ein solcher Faktor ist die Veränderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Die Lohnmoderation in Deutschland (politisch gewollt und auch angestoßen) hat zu einer realen Abwertung geführt und das könnte dazu geführt haben, dass die Wirtschaftssubjekte in den anderen Ländern der EWU vermehrt deutsche Produkte gekauft haben, deren Preise relativ günstiger geworden sind. Und in Deutschland wurden weniger Produkte der anderen gekauft, weil die relativ teurer geworden sind.

Bleibt nur noch die Frage, wie das finanziert wurde, wie also die Kapitalströme zu den Güterströmen passend „gemacht“ wurden. In einer Währungsunion ist das aber keine Schwierigkeit, weil alle grenzüberschreitenden Transaktionen genauso leicht finanziert werden können wie rein nationale Transaktionen. Wenn ein französischer Bürger ein deutsches Auto kaufen will, geht er zu seiner Bank, nimmt einen Eurokredit auf und kauft das Auto bei einem Händler der deutschen Marke in Frankreich. Der bezahlt den Wagen der deutschen Firma mit den Euros, die er von seinem Kunden bekommen hat.

Versucht man, den Fall im neoklassischen Sinne umzudrehen, passt die realwirtschaftliche Seite einfach nicht. Denn selbst wenn die Kapitalströme der Ausgangspunkt gewesen sein sollten und die Güterströme ihnen gefolgt wären, wie hätte das gehen sollen? Der französische Bürger kauft ja nicht deswegen mehr deutsche Autos, weil seine Bank ihm anbietet, sie mit deutschen Ersparnissen zu finanzieren. Und der deutsche Bürger verzichtet – ohne Relativpreisänderung – schon gar nicht auf den Kauf von französischem Rotwein zugunsten deutschen Weins. Die Güterströme mit den Kapitalströmen erklären zu wollen, funktioniert einfach nicht.

Es gibt gar kein Kapital, das fließen könnte

Noch fundamentaler ist ein dritter Punkt, der gegen die Spartheorie spricht. Auch das wird in dem Buch „Gescheiterte Globalisierung“ (S. 119 ff.) ausführlich erklärt, weswegen ich mich an dieser Stelle kurz fassen kann. In einer Geldwirtschaft bedeutet die Entscheidung des einen, seine ihm von den übrigen Wirtschaftssubjekten zugeflossenen Einnahmen nicht vollständig wieder auszugeben (das ist das, was wir üblicherweise als Sparen bezeichnen), dass ein anderer unmittelbar einen Verlust erleidet, weil weniger Einnahmen zu ihm zurück fließen. Wenn die Unternehmen und der Staat eine bestimmte Summe an Einkommen ausbezahlen, erleiden sie einen Verlust (in Form geringerer Gewinne z. B.), falls die ausbezahlte Summe nicht wieder vollständig an sie zurückfließt.

Bezeichnet man den Teil des Einkommens, der gespart wird, als Kapital, dann steht der Entscheidung des einen (des Sparers), „Kapital“ zu schaffen, immer zugleich und unmittelbar die Vernichtung von „Kapital“ bei demjenigen gegenüber, der weniger Einnahmen verzeichnet. Im Fall der Unternehmen wird durch die Reduzierung der Gewinne potentielles Kapital vernichtet. Beim Staat werden z. B. weniger Investitionen getätigt, wenn die Einnahmen sinken. Würden die Unternehmen trotz geringerer Gewinne ihre Investitionsausgaben aufrechterhalten, müssten sie einen Kredit in Höhe der ausgefallenen Nachfrage aufnehmen. Bei einem gegebenen Ausgabenniveau entsprächen sich dann die gestiegene Ersparnis und die gestiegenen Schulden. Dass die Unternehmen das tun, ist aber unwahrscheinlich, viel wahrscheinlicher ist, dass sie wegen der gesunkenen Nachfrage nach ihren Produkten weniger investieren und das Einkommen der Volkswirtschaft sinkt.

Das gilt für die internationalen Beziehungen in gleicher Weise. Fließen einem Land (den Unternehmen und dem Staat) geringere Einkommen zu, weil die Wirtschaftsobjekte eines anderes Land weniger Güter dieses Landes nachfragen oder weil seine eigenen Bürger mehr Güter des anderen Landes kaufen, entsteht ein Nachfrageausfall, der wiederum unmittelbar „Kapital“ (Einkommen in Form von Gewinnen) in dem Land vernichtet, das ein Defizit im Handelsaustauch verzeichnet. Folglich kann nicht die Rede davon sein, das Ersparnisse oder Kapital über die Ländergrenzen fließen, die dem Defizitland zugute kommen. Das Defizitland hat Einkommen verloren (was die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung auch völlig korrekt als Wachstumsverlust verbucht) und das Überschussland ist reicher geworden.

Will das Defizitland das Niveau seines Einkommens trotz gesunkener Nachfrage nach den eigenen Produkten aufrechterhalten, muss mindestens ein Akteur im Inland einen Kredit (im Inland oder im Ausland) aufnehmen, also das berühmte Geld ausgeben, das er nicht hat (vgl. dazu diesen Beitrag). Kredite, die aufgenommen werden, um steigende Importe bei unveränderten (oder sinkenden) Exporten zu finanzieren, werden als Gegenpart zu der Differenz bei den Warentransaktionen gebucht wird und erwecken den (falschen) Eindruck, es fließe Kapital vom Überschussland zum Defizitland. Auch in unserem obigen Beispiel mit den Unternehmen, die ihre Investitionen trotz sinkender Erlöse aufrechterhalten, ist kein Kapital von den Sparern zu den Unternehmen geflossen, sondern die Unternehmen haben gegen die wirtschaftliche Vernunft (bei gesunkener Nachfrage) Kredite aufgenommen.

Die Tauschwirtschaftler und die Salden

Nahe bei der Spartheorie liegt die von der Wohlfahrtstheorie inspirierte Tauschtheorie, weil auch sie unterstellt, man könne die einzelwirtschaftlichen Verhältnisse auf Länder übertragen und Freiwilligkeit sei sozusagen die Voraussetzung für das Entstehen von Salden. Auch dafür spricht nichts. Albrecht Müller (hier) meint, man müsse auch einmal in „real terms“ denken und da könne man sich die Salden als Tausch vorstellen, bei dem der eine bereit ist, temporär weniger Güter im Austausch zu akzeptieren, aber dafür Schuldscheine des anderen als Ausgleich akzeptiert. Der eine lebe eben unter, der andere über seinen Verhältnissen, was ja für Letzteren durchaus angenehm sein könne, denn er habe ja mehr Güter zur Verfügung. Auch Thomas Straubhaar hält das offenbar für ein plausibles Argument, wenn er schreibt:

„Anstatt das Leben momentan selber mehr zu genießen, tauschen die Deutschen ihre Waren auf den Weltmärkten gegen Schuldscheine, mit denen in einer mehr oder weniger fernen Zukunft dann Güter und Dienstleistungen aus dem Ausland eingekauft und bezahlt werden können. So, wie das auch Private tun, wenn sie in der Gegenwart sparen, um mit den Ersparnissen eines späteren Tages Eigenheim, Auto oder Ferienreise finanzieren zu können.“

Diese Sichtweise ist grundlegend falsch, weil sie den Prozess unterschlägt, in dem es zu den Salden kommt und so tut, als sei dieser Prozess vollkommen schmerzfrei. Für die Defizitländer gibt es beim Entstehen des Defizits immer einen Einkommens- und Arbeitsplatzverlust, wie es immer einen entsprechenden Gewinn im Überschussland gibt. Das zeigt die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung sonnenklar. Deswegen ist die Aussage, das Defizitland habe (zu einem bestimmten Zeitpunkt) mehr Güter zur Verfügung als es selbst produziere, zwar richtig, aber trivial und zugleich irreführend. Die relevante Frage ist, wie viele Güter das Land zur Verfügung haben könnte, wenn es nicht im Zuge des Entstehens des Defizits Einkommen, Produktion und Arbeitsplätze verloren hätte.

Das makroökonomische Unverständnis von Straubhaar wird in seinem letzten Satz besonders deutlich. Für ihn existiert die gesamtwirtschaftlich notwendige Gegenbuchung einfach nicht, was seine Analyse von vorneherein sinnlos macht. Wenn Private in der Gegenwart sparen, brauchen sie auch einen Gegenpart, der sich verschuldet und produktiv investiert, weil sie sonst ihr Einkommen nicht aufrechterhalten und folglich auch später die Früchte ihrer Ersparnisse nicht genießen können.

Man fragt sich auch, wer die Deutschen eigentlich gefragt hat, ob sie das so machen wollen und wer das Kommando gegeben hat, das die Deutschen in diese Richtung auf Trab gebracht hat. Hat Gerhard Schröder Anfang der 2000er Jahre den Deutschen gesagt, sie sollten jetzt gefälligst unter ihren Verhältnissen leben, anstatt das Leben zu genießen? Wer hat den Franzosen, Italienern, Spaniern und Griechen zur gleiche Zeit gesagt, sie könnten sich einen schönen Lenz machen und innerhalb der Währungsunion mal lustig über ihren Verhältnissen leben, auch wenn sie das in großem Maße Einkommen und Arbeitsplätze kostet?

Offen muss auch bleiben, wann denn die Zeit gekommen ist, dass die Deutschen anfangen, ihre Schuldscheine einzutauschen und den Gegenwert zu verbrauchen. Dann muss Deutschland ja in dieser Sichtweise das Entstehen von Leistungsbilanzdefiziten (also Verluste an Einkommen und Arbeitsplätzen) akzeptieren und die anderen müssen Leistungsbilanzüberschüsse machen. Wer gibt wann dazu das Kommando?

Thomas Straubhaar merkt anscheinend wenig später in seinem Text selbst, dass diese Sichtweise nicht besonders plausibel ist. Flugs behauptet er, Länder als solche gäbe es gar nicht und sie würden auch nicht wirtschaftlich handeln!

Erstens ist es nämlich schlicht falsch, dass „Deutschland“ als eigenständiger Akteur – einer „Deutschland AG“ gleich – Waren ans Ausland liefert und aus dem Ausland bezieht. Wer Deutschland wegen seines Leistungsbilanzüberschusses kritisiert, unterstellt entweder, dass Deutschland dem Modell einer zentral verwalteten Planwirtschaft à la DDR folge und die Bundesregierung die Höhe von Exporten, Importen, Ersparnissen oder Investitionen diktatorisch festlegen und auch direkt in die Lohnbildung eingreifen könne – als gäbe es keine Tarifautonomie.

Oder er hat nicht verstanden, dass es in einer Marktwirtschaft das Konstrukt „Deutschland“ als selbsthandelnde Einheit schlicht nicht gibt. „Volkswirtschaften“ sind keine „Unternehmen“. Es sind immer nur einzelne Firmen oder Menschen und nicht „Länder“ die produzieren und handeln, kaufen oder verkaufen, investieren oder sparen, wettbewerbsfähig sind, Erfolg oder Misserfolg haben.

Doch auch in dieser Sichtweise überholt er sich sofort wieder selbst, wenn er feststellt: dass Deutschland (als Land komischerweise, obwohl es ja gar keine Länder gibt!) unterbewertet sein könnte und es eine Aufwertung gegeben haben könnte, die den Leistungsbilanzüberschüssen eine Ende bereitet hätte.

„Viertens sollten bei flexiblen Wechselkursen die Leistungsbilanzungleichgewichte eigentlich von alleine verschwinden. Länder mit Überschüssen müssten lediglich ihre Währungen aufwerten. Dann würden die heimischen Produkte auf den Weltmärkten teurer, was die Exporte schrumpfen und die Importe zunehmen ließe. Wenn Märkte reibungslos funktionieren, Löhne und Preise flexibel reagieren und Zinsen Risiko und Rentabilität entsprechen würden, käme es automatisch zu einem Ausgleich der Leistungsbilanz. Dass Deutschland da ein fundamentales Problem hat, findet sich, wenn auch eher im Kleingedruckten, auch bei der Analyse des IWF, die aus deutscher Sicht den Euro für „zehn bis zwanzig Prozent unterbewertet“ hält und die in einer verfeinerten Berechnung auf eine „Unterbewertung von 19 Prozent“ hinweist.

Was also wäre mit dem deutschen Leistungsbilanzüberschuss, wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwerten würde? Dann würde sich das Thema wohl weitgehend von alleine erledigen. Fairerweise ist allerdings zuzugeben, dass innerhalb des Euro-Raums – in dem die Möglichkeit flexibler Wechselkurse entfällt – eine Aufwertung für Deutschland in der Tat nur mit höheren Preisen und Löhnen zu haben ist.“

Länder haben tatsächlich Währungen und diese Währungen haben tatsächlich einen nationalen Bezug! Und Straubhaar merkt sogar, dass es innerhalb des Euroraums keine Währung mehr gibt, woraus folgt, dass in Deutschland die Löhne steigen müssen (weil die Löhne und Preise ja flexibel sein sollen). Toll, was der Mann so alles weiß! Nur schade, dass er sein ganzes Wissen überhaupt nicht auf die Reihe bekommt.

Leistungsbilanzsalden – die große Konfusion, Teil 2

Über nichts wird mehr gestritten als über die nationalen Salden im internationalen Handel. Im ersten Teil ging es um die am meisten verbreiteten Konfusionen. Hier geht es um die Frage, was wirklich zählt bei den internationalen Wirtschaftsbeziehungen.

Bei der dritten Form der Interpretation von Leistungsbilanzsalden (bei den „Verschenkern“) geht es wieder um Ersparnisse, diesmal aber aus der umgekehrten Richtung. Oft wird argumentiert, ein Überschussland wie Deutschland profitiere nicht wirklich von seinem positiven Saldo, weil es ja gleichzeitig seine Ersparnisse verschenke, denn es könne ja nicht damit rechnen, dass die Defizitländer die aufgetürmten Schulden wirklich beglichen.

Problematisch an dieser Sichtweise ist wiederum, dass sie unterstellt, es würden vom Überschussland Ersparnisse exportiert und man damit implizit annimmt, dass, genau wie es die „Sparer“ sehen, die deutschen Ersparnisse im Ausland erst die Nachfrage nach deutschen Gütern ermöglichen. Das ist nicht der Fall, wie im ersten Teil gezeigt, denn die verringerte Nachfrage, die mit den Defiziten im betroffenen Land verbunden ist, vernichtet Kapital und schafft kein neues. Folglich sind es nicht verschenkte Ersparnisse des Überschusslandes, wie man es aus der reinen Saldenbetrachtung ablesen könnte, sondern verlorene Einkommenschancen im Defizitland, die bei einer vergleichenden Betrachtung zu Buche schlagen.

Bedenkenswert an dieser Sichtweise ist allerdings, dass die bei höherem Einkommen gebildeten deutschen Ersparnisse gefährdet sein können, wenn bei den Banken in den Defizitländern massenweise Kredite ausfallen, weil dort das Einkommen gesunken ist und internationale Marktanteile auf lange Sicht verloren worden sind. Besteht eine Überschuss-Defizit-Position für längere Zeit, türmen sich im Defizitland die Schulden und das Risiko, dass es hier zu Ausfällen kommt, steigt. Davon werden dann auch Banken im Überschussland negativ betroffen sein, die den Banken im Defizitland Kredite gegeben haben. Folglich sind auch deren Einlagen, wenn sie nicht vom Staat abgesichert sind, in gewisser Weise gefährdet.

Doch der Weg von einem andauernden Leistungsbilanzdefizit zu einem Totalausfall von Krediten im Defizitland ist lang und wird meist vorher schon von einer anderen „Lösungsvariante“ verdrängt. Wie derzeit in der Türkei zu beobachten, tendieren Systeme mit flexiblen Wechselkursen dazu, den Defizitländern nach einiger Zeit eine Lösung zu diktieren, die über die Abwertung der Währung des Defizitlandes führt. Damit ist für die Gläubiger dann zumindest ein Teilausfall ihrer Forderungen verbunden, wenn sie die Kredite in der Währung des Defizitlandes gegeben haben.

In einer Währungsunion oder bei absolut festen Wechselkursen, wo es den einfachen Weg der Abwertung nicht gibt, haben die Defizitländer, wie Griechenland gezeigt hat, nur die Möglichkeit, über einen sehr schmerzhaften, mit hohen Einkommensverlusten verbundenen Lohnsenkungsprozess ihre Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen. Ob die Gläubiger davon negativ betroffen sind, ist eine offene Frage. In Griechenland hat die Troika den Haltern von griechischen Staatsanleihen einen Teilverlust beschert, unmittelbar danach aber wohl selbst erst verstanden, dass diese Maßnahme in einem Währungsraum mit einer stabilen und global genutzten Währung ein großer Fehler war, weil sie die Währung selbst beschädigte.

Die Kompensierer

Einige Ökonomen, die der MMT zuzurechnen sind, halten Leistungsbilanzdefizite deswegen für relativ unproblematisch, weil der Staat ja jederzeit die ausgefallenen Nachfrage durch eigene nachfrageschaffende Maßnahmen ausgleichen könne (hier dazu Paul Steinhardts mit einer Kritik an Warren Mossler und Dirk Ehnts). Auch Albrecht Müller hält – wie er in einem fiktiven Brief des US-Präsidenten an seine Wähler ausführt – eine staatliche Kompensation des Einnahme- und Nachfrageverlustes, der mit Leistungsbilanzdefiziten einhergeht, im Falle der USA für durchaus machbar.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, Steinhardt hat darauf in dem oben verlinkten Artikel schon hingewiesen, sich die innerdeutschen Verhältnisse nach der Wende anzuschauen. Offensichtlich hat Ostdeutschland im Zuge der Wende, der raschen Währungsunion zum Kurs von 1 zu 1 und der schnellen Angleichung der Löhne in Ostdeutschland in Richtung westdeutsche Niveau (das freilich bis heute nicht erreicht ist) massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Der reale Wechselkurs der ostdeutschen Wirtschaft ist in kurzer Zeit enorm aufgewertet worden und die Region baute ein sehr großes Leistungsdefizit auf (vgl dazu etwa meinen Aufsatz aus dem Jahr 1995: Die deutsche Vereinigung – ein Transferproblem. Vierteljahreshefte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, 3/1995).

Offensichtlich ist auch, dass im Zuge dieses Prozesses viele alte industrielle Strukturen in Ostdeutschland zerschlagen und teilweise durch neue „westdeutsche“ Strukturen ersetzt wurden. Zu einem erheblichen Teil aber belieferten westliche Unternehmen die Region, die fortan weit über ihren Verhältnissen lebte. Gut bekommen ist ihr das allerdings nicht. Ebenfalls nicht zu bestreiten ist die Tatsache, dass der deutsche Staat in erheblichen Maße mit kreditfinanzierten Mitteln versucht hat, die ostdeutschen Verluste auszugleichen bzw. abzumildern. Gelungen ist das nicht, wie die heute – nach dreißig Jahren – noch sehr strukturschwache und in vieler Hinsicht zurückhängende Region Ostdeutschland zeigt.

Rein auf der makroökonomischen Ebene mag der Staat in der Lage sein, Einkommensverluste, die im Gefolge einer realen Aufwertung auftreten, durch eigene nachfrageanregende Maßnahmen auszugleichen. Die Strukturveränderungen, die mit einer realen Aufwertung verbunden sind, kann er nicht ausgleichen. Genau die aber können gravierende langfristige Auswirkungen haben.

Worum geht es konkret? Es geht vor allem um die Industrie. Industriebereiche, die im Zuge einer realen Aufwertung an ausländische Konkurrenten verloren werden, lassen sich nicht leicht zurückgewinnen. Nach einigen Jahren ohne eine bestimmte Produktion im eigenen Land geht das Wissen, das man braucht, um hochspezialisierte Industriebereiche erfolgreich am Markt zu halten, einfach verloren. Der Staat könnte das nur verhindern, wenn er fiktive Produktionen weiterlaufen ließe und finanzierte, die nach der realen Abwertung die reale Produktion wieder aufnehmen. Kein Staat der Welt wird das tun.

Warum ist Industrie (oder Produktion handelbarer Güter im weiteren Sinne) so wichtig, werden viele an dieser Stelle fragen. Industrie ist absolut unersetzlich, weil sie der wichtigste Träger des technischen Fortschritts und damit des Produktivitätsfortschritts ist. Ohne diesen Bereich oder mit einem stark geschrumpften industriellen Sektor ist es wesentlich schwieriger, die Einkommensmöglichkeiten zu verwirklichen, die der technische Fortschritt schafft. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, dass Entwicklungsmöglichkeiten womöglich vollständig versiegen, die allen Beschäftigten zugute kommen. Einkommenszunahmen pro Kopf sind für die Gesamtbevölkerung dann praktisch ausgeschlossen. Der Staat kann nur versuchen, die Zahl derer, die arbeiten (die Zahl der Köpfe also) ständig zu erhöhen.

Kein moderner Staat hat heute die technischen Voraussetzungen und das Humankapital, um via eigener Nachfragegestaltung industrielle Produktionen, deren wirtschaftliche Grundlage an Handelspartner verloren wurden, in eigener Regie so lange durchzufüttern, bis sie wieder wettbewerbsfähig sind. In einer Währungsunion mit ungeheuer langen Aufwertungsphasen ist das vollkommen unmöglich, selbst wenn man nahezu beliebige finanzielle Kapazitäten des Staates unterstellt (die es aber, wie Paul Steinhardt zeigt, nicht gibt). Dieser Punkt gilt aber auch für die USA. Auch sie haben das Recht, sich dagegen zu wehren, im Zuge des Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit als Nation (die, wie später gezeigt wird, immer ungerechtfertigt ist) essentielle Teile ihrer Industrie zu verlieren.

Somit erweist sich Kompensation durch den Staat als Illusion und wir müssen fragen, ob es irgendeine Rechtfertigung dafür gibt, dass ein Staat einem anderen Produktionsmengen und Strukturen streitig macht, also seine eigene Wettbewerbsfähigkeit (zu Lasten anderer) verbessert.

Worum geht es eigentlich bei den Salden?

Es geht um Wettbewerbsfähigkeit von Nationen. Es geht um die Veränderung der wirtschaftlichen Voraussetzungen für alle die Unternehmen, die in einem bestimmten Staatsgebiet ansässig sind. Dabei ist der regionale oder nationale Bezug das Problem. Die Marktwirtschaft ist nämlich aufgebaut auf dem Gedanken, dass Unternehmen, die bei gegebenen Grundbedingungen besser als andere wirtschaften, also produktiver sind, sich im Wettbewerb durchsetzen und weniger produktive Betriebe verdrängen können.

Warum aber sollten Unternehmen, die (zufälligerweise) in einem einheitlichen Staatsgebiet liegen, durch die Bank Vorteile gegenüber anderen Unternehmen gewinnen können, die in einem anderen Staatsgebiet angesiedelt sind? Bevor ich diese Frage beantworte, will ich aber zeigen, dass es solche Veränderungen der Wettbewerbsfähigkeit zwischen Nationen im Zeitverlauf wirklich gibt und was sie bewirken.

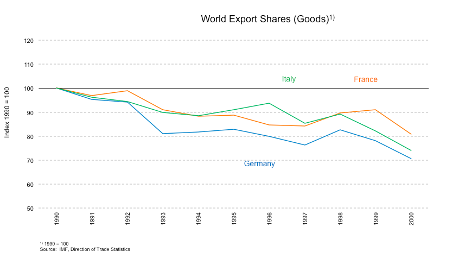

Die folgenden Abbildungen 1 bis 4 zeigen die Entwicklung der globalen Marktanteile dreier europäischer Länder (Deutschland, Frankreich und Italien) in zwei verschiedenen Phasen und die Entwicklung der realen effektiven Wechselkurse für die gleichen Phasen. In Abbildung 1 ist die Entwicklung der globalen Marktanteile für die drei Länder von 1990 bis 2000 dargestellt. In dieser Phase schon haben alle drei Länder Marktanteile eingebüßt, was, wie schon erwähnt, damit zusammenhängt, dass Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft integriert wurden, die Marktanteile besetzen. Der Rückgang an sich ist daher unbedenklich.

Abbildung 1

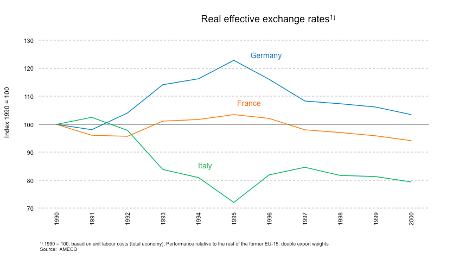

Deutschland hat in dem Jahrzehnt jedoch leicht gegenüber Frankreich und Italien verloren. Das hängt ohne Zweifel mit der Entwicklung der realen effektiven Wechselkurse (der Wettbewerbsfähigkeit) zusammen, die in Abbildung 2 gezeigt werden. Nachdem Deutschland in den 80er Jahren Marktanteile aufgrund einer Unterbewertung gegenüber dem US-Dollar gewonnen hatte, drehte sich Anfang der 90er Jahre das Bild. Italien, das bis 1992, also bis zur Krise des EWS überbewertet war, gelang es infolge der realen Abwertung der Lira sich international besser in Szene zu setzen und war bis 1996 das erfolgreichste Land.

Frankreich hielt seine Position in etwa, aber Deutschland verlor Marktanteile, was mit einer realen Aufwertung bis 1995 zusammen hing, die teilweise auch durch das ostdeutsche Aufholen bei den Löhnen begründet war, aber vor allem durch die Aufwertung der D-Mark gegenüber dem Dollar, was die Verhältnisse der 80er Jahre in ihr Gegenteil verkehrte.

Abbildung 2

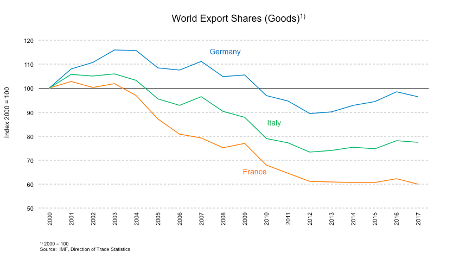

Mit dem Beginn der Europäischen Währungsunion drehte sich die Entwicklung der Marktanteile vollständig um. Deutschland ist seitdem der große Gewinner, Frankreich und Italien sind die Verlierer, wobei Frankreich noch weit stärker als Italien betroffen ist.

Abbildung 3

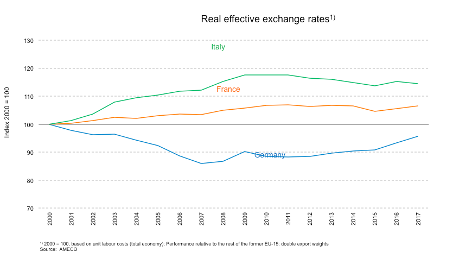

Auch diese Entwicklung passt zum Verlauf der realen effektiven Wechselkurse, die in Abbildung 4 dargestellt ist. Italien wertete nun zwar am stärksten auf, konnte aber noch teilweise von seiner Abwertung in der ersten hier dargestellten Phase profitieren, während Frankreich ohne diesen Vorteil in den ersten Jahren der Währungsunion voll dem deutschen Lohndumping ausgesetzt war.

Abbildung 4

Man sieht, man kann die problematische Entwicklung in der EWU auf diese Weise darstellen, also ganz auf die umstrittenen Salden verzichten, und dennoch zu einem klaren Ergebnis bezüglich der deutschen Politik kommen.

Warum sind nationale Wettbewerbsvorteile ein Problem?

Nun also zu der Frage, warum die Vorteile, die sich hier eine Nation verschafft hat, ein internationales Problem darstellen. Der internationale Handel bzw. die internationale Arbeitsteilung funktioniert offenbar nicht in der Weise, wie sich die Klassiker das vorgestellt haben (vgl. dazu z. B. diesen Beitrag). Statt komparativer Vorteile sind absolut Kostenvorteile entscheidend für die Frage, wo was produziert wird. Ein System, das darauf aufbaut, kann nur funktionieren, wenn Länder mit hoher Produktivität hohe Löhne bezahlen und Länder mit niedriger Produktivität entsprechend niedrige. Was heißt, dass -bei gleichen Inflationsraten – die Lohnstückkosten in allen Ländern genau gleich stark steigen. Nur darüber kann es einen Ausgleich der absoluten Kosten und überhaupt sinnvollen Handel geben.

Wenn Nationen mit hoher Produktivität Löhne bezahlen, die unter dem durch die Produktivität gegebenem Niveau liegen, sinkt deren Preisniveau im Verhältnis zu dem der Handelspartner und es kommt es zu einer realen Abwertung, also zu einem absoluten Vorteil des Landes, das Lohndumping betreibt. Das impliziert, dass die in Deutschland vorgebrachte Argumentation, man sei eben produktiver und deswegen wettbewerbsfähiger als die anderen, vollkommen falsch ist. Selbst wenn ein Land produktiver ist (was für Deutschland etwa im Verhältnis zu Frankreich nicht gilt), muss es seine auf nationaler Ebene höhere Produktivität durch auf nationaler Ebene höhere Löhne ausgleichen. Tut es das nicht, muss das Währungssystem den Ausgleich schaffen.

Eine reale Abwertung eines Landes durch Lohndumping ist nämlich nur dann nicht problematisch, so lange das Währungssystem funktioniert und die Währung eines solchen Landes sofort aufwertet. Die Minimalvoraussetzung für ein funktionierendes Währungs- und Handelssystem ist also der jederzeitige und rasche Ausgleich der nationalen Preisniveaus. Mit anderen Worten, nur wenn der reale effektive Wechselkurs für alle Länder jederzeit konstant ist, kann es überhaupt sinnvollen Handel geben. Unternehmen können sich dann national und international immer noch Vorteile verschaffen, Nationen nicht.

Leistungsbilanzsalden – die große Konfusion, Teil 3

Über nichts wird mehr gestritten als über die nationalen Salden im internationalen Handel. Doch auch im Hinblick auf die Beschäftigung oder den Wettbewerb gibt es keine Rechtfertigung für Leistungsbilanzüberschüsse.

Mit welch harten Bandagen in Deutschland die Diskussion um die Leistungsbilanzüberschüsse geführt wird, zeigte sich vergangene Woche wieder in aller Klarheit. Kaum hatte die Sendung Kontraste in der ARD einen sehr durchdachten Beitrag dazu gebracht (hier zu finden), erschien auf Twitter eine Meldung des ifo-Instituts, in der behauptet wird, man habe die These der Sendung „Deutschland exportiere Arbeitslosigkeit“ mit einer neuen „Studie“ widerlegt (hier das Papier des Instituts). Leistungsbilanzüberschüsse führten nicht zu Arbeitslosigkeit woanders, so das Institut wörtlich.

In Wirklichkeit „widerlegt“ das ifo-Institut mit dem inzwischen zu trauriger Berühmtheit gelangten Gabriel Felbermayr als einem der Autoren eine ganz andere These. Die lautet, nämlich, dass Länder mit Leistungsbilanzüberschüssen bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch die Bank erfolgreicher sind als Länder mit Leistungsbilanzdefiziten. Diese These hat aber niemand aufgestellt, jedenfalls kenne ich niemanden, der so etwas Unsinniges behaupten würde. Doch das kümmert das „wissenschaftliche“ Institut nicht, es arbeitet ja nach dem Motto „Irgendetwas bleibt immer hängen, ganz gleich, welchen Unsinn man verbreitet“. Wir werden zu der „ifo-Studie“ im Laufe der Woche noch einmal ausführlich Stellung nehmen.

Darf man nicht um Vollbeschäftigung kämpfen?

Viele sagen zur Verteidigung der deutschen Leistungsbilanzüberschüsse, es müsse doch legitim sein, wenn eine Volkswirtschaft versucht, über Lohnsenkung bzw. Lohnzurückhaltung ihre eigenen Arbeitsmarktprobleme zu lösen. Weist eine Volkswirtschaft eine hohe Arbeitslosenrate auf, kann sie auch bei offenen Handelsgrenzen jederzeit versuchen, die Lohnzuwächse zu drücken, um so, im Sinne der neoklassischen Theorie, Substitutionseffekte auszulösen, die Arbeit gegenüber Kapital billiger machen und daher zu einer arbeitsintensiveren Produktionsweise führen.

Das ist selbstverständlich legitim. Wenn bei dieser Übung die Lohnstückkosten und das Preisniveau in der Volkswirtschaft gleich bleiben, die geringeren Lohnsteigerungen also durch geringere Produktivitätszuwächse genau ausgeglichen werden, gibt es nichts, was den internationalen Handel, jedenfalls soweit es die makroökonomische Logik angeht, stören würde. Doch das ist eigentlich nicht das Ziel der neoklassischen Übung, jedenfalls kurzfristig nicht. Man will ja erreichen, dass die Reallohnzuwächse hinter den Produktivitätszuwächsen zurückbleiben. Wenn das aber passiert, wie das in Deutschland zu Beginn der 2000er Jahre der Fall war, sinken die Lohnstückkostenzuwächse für einige Zeit so weit, dass auch die Inflationsrate dieses Landes berührt werden kann.

Eine fallende Inflationszuwachsrate bedeutet nur im Extremfall (die Preissteigerungsrate fällt unmittelbar so stark wie die Lohnstückkosten), dass es nicht zu einer Lücke zwischen Reallöhnen und Produktivität kommt. Fallen die Preissteigerungen nicht in vollem Ausmaß wie die Lohnstückkosten, kann beides auftreten: Eine Reallohnlücke im neoklassischen Sinne und eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch weniger stark steigende Preise. Wie dem auch sei, vollständiger Ausgleich des geringeren Lohnstückkostenwachstums durch weniger steigende Preise oder teilweiser Ausgleich, im internationalen Verhältnis muss dieser realen Abwertung eine nominale Aufwertung der Währung folgen, um die Verhältnisse wieder ins Lot zu bringen.

Man darf, aber es funktioniert nicht

Das bedeutet, dass es bei einem funktionierenden Währungssystem auf keinen Fall zu einem für die Handelspartner negativen Effekt kommt, wenn eine Volkswirtschaft versucht, auf ihrem Binnenmarkt durch Lohnsenkung Vollbeschäftigung herzustellen. Es kommt folglich gerade nicht zu dem Effekt, dem Deutschland seine relativ gute Arbeitsmarktsituation verdankt, weil eine Aufwertung normalerweise den außenwirtschaftlichen Teil des Experiments von vorneherein zunichte macht. Es gibt eben immer zwei Kanäle, über die eine relative Lohnsenkung prinzipiell wirken kann. Den binnenwirtschaftlichen, an den die Neoklassik glaubt und den außenwirtschaftlichen, dessen Existenz kein vernünftiger Mensch bestreitet, der aber immer auf beggar-thy-neighbour bzw. Export von Arbeitslosigkeit hinausläuft.

Der binnenwirtschaftliche Kanal ist mehr als fragwürdig. Wie wir oft gezeigt haben (hier und hier z.B. oder in dem Buch „Das Ende der Massenarbeitslosigkeit“ und zuletzt in dem Buch „Das Euro-Desaster“), funktioniert er nicht, weil die Lohnsenkung die binnenwirtschaftliche Nachfrage beeinträchtigt und damit von vorneherein einen Substitutionseffekt unmöglich macht. Das genau ist in Griechenland aufgetreten, wo die massive Lohnsenkung mit stark steigender Arbeitslosigkeit einherging und diese nicht, wie von der Neoklassik vorhergesagt, verringert hat.

Mikroökonomie mit dem gleichen Ergebnis

Was man kaum bestreiten kann, ist die Tatsache, dass sich der Gedanke des Wettbewerbs normalerweise auf den Wettbewerb von Unternehmen bezieht, und da gehört er auch hin. Unternehmen sollen sich im Wettbewerb bewähren und das beste Unternehmen soll sich unter sonst gleichen Bedingungen (wozu eindeutig gleicher Lohn für gleiche Arbeit an erster Stelle gehört!) über Anstrengungen zur Verbesserung der Produktivität in den Produktionsverfahren oder der produzierten Güter und Dienstleistungen durchsetzen und erfolgreich sein dürfen.

Wenn ein Land als solches Wettbewerbsvorteile gegenüber einem anderen Land hat, ist das in jedem Fall problematisch, weil der internationale Wettbewerb der Unternehmen untereinander genau dann verzerrt wird. Verschafft ein Land allen seinen Unternehmen einen Vorteil, verzerrt das den Wettbewerb der Unternehmen. Das ist erstaunlicherweise in vielen Fällen vollkommen unbestritten und wird auch von Mainstream-Ökonomen so gesehen.

Wenn ein Land etwa Importzölle erhebt, die Steuern für seine Unternehmen besonders stark senkt oder seinen Unternehmen hohe Subventionen gibt, in all den Fällen würde jeder gute Mainstream-Ökonom folgern, der Wettbewerb zwischen den Unternehmen, auf den es in einer Marktwirtschaft ankommt, sei über die Grenzen hinweg verzerrt. Aber auch, wenn die Währung eines Landes unterbewertet ist, kommt man unweigerlich zu dem gleichen Ergebnis. Sorgt die Politik eines Landes in einem System fester Wechselkurse (oder einer Währungsunion) dafür, dass die Löhne für alle Unternehmen in dem Land weniger steigen (im Verhältnis zur Produktivität) als in den Ländern, mit denen man Handel treibt, ist das Ergebnis erneut das Gleiche: Es entsteht ein Vorteil für alle Unternehmen in dem Land, in dem die Politik aktiv wird, der die Unternehmen in den Partnerländer (ganz gleich, ob es gute oder schlechte Unternehmen sind) systematisch schädigt.

Unbestritten war viele Jahrzehnte in der ökonomischen Diskussion, dass sich die anderen Länder selbstverständlich gegen solche vom Staat gemachten artifiziellen Vorteile wehren und ihre Unternehmen vor den damit verbundenen Nachteilen schützen dürfen. Also ist es erlaubt, (auch entsprechend den Regeln der Welthandelsorganisation) eigene Zölle einzuführen, die eigene Währung abzuwerten oder ein Dumping-Verfahren gegen solche Länder anzustrengen. Auch politischer Druck auf die eigenen Löhne zur Kompensation des ausländischen Lohnvorteils in Systemen fester Wechselkurse ist eine Möglichkeit.

Am einfachsten war es in der Vergangenheit häufig, über eine Abwertung der eigenen Währung die Verhältnisse zwischen den Ländern wieder in Ordnung zu bringen. Geriet ein Land in eine Zahlungsbilanzkrise, also in die Gefahr, dass man die eigenen Importe nicht mehr bezahlen kann, ohne große Zinsaufschläge am Kapitalmarkt bezahlen zu müssen, wurde sowohl bei flexiblen wie bei anpassungsfähigen Wechselkursen (Bretton Woods oder EMS) üblicherweise die Lösung in einer Abwertung gesucht. Diese begünstigte die eigenen Unternehmen über verringerte Importe und verschaffte den eigenen Exporteuren neue Marktchancen.

Wer für eine Währungsunion optiert, setzt offenbar darauf, die Option Wechselkursänderung nicht mehr ziehen zu müssen. Er vertraut folglich darauf, dass die Mitglieder dieser Union nicht versuchen, den anderen auf die eine oder andere Weise zu unterbieten. Deutschland hat in der Europäischen Währungsunion genau das getan. Es hat dabei die merkantilistische Form des Unterbietens gewählt, nämlich durch eigenes Gürtel-enger-Schnallen (vgl. eine Analyse zum Merkantilismus hier). Damit ist das Grundprinzip, das der Währungsunion zugrunde liegt, außer Kraft gesetzt und die Handelspartner müssten sich bei vernünftig konstruierten Verträgen auch nicht mehr an das Freihandelsgebot halten, könnten also beispielsweise gegenüber Deutschland Importzölle zur Kompensation des deutschen Dumpings einführen.

Doch die europäischen Verträge weisen genau hier eine entscheidende Schwachstelle auf. Die Kommission geht massiv und ernsthaft bis hin zu Klagen vor dem europäischen Gerichtshof gegen Fälle vor, wo Staaten ein einzelnes Unternehmen bevorteilen. Wenn also Volkswagen, wie das in einem berühmten Fall war, eine Subvention vom Staat bekommt, sei es in Form eines günstigen Grundstückes oder in Form einer staatlichen Überlebensgarantie wegen einer direkten Staatsbeteiligung am Eigentum des Unternehmens, dann vermutet die Kommission eine Wettbewerbsverzerrung zulasten anderer Unternehmen in der EU und verlangt eine Kompensation oder die Unterlassung der Subvention.

Wenn jedoch ein Land alle seine Unternehmen durch Steuersenkung oder Lohndruck bevorteilt, fällt das unter das Rubrum „Wettbewerb der Nationen“ oder „nationale Steuersouveränität“ und die Kommission tut nichts. Aber durch eine solche pauschale Subvention in Deutschland kann die Situation eines Unternehmens bei einem Handelspartner gegenüber seinem deutschen Konkurrenten in genau der gleichen Weise verzerrt werden wie durch eine individuelle Subvention. Insgesamt gesehen ist der Schaden jedoch viel größer als bei einer Einzelsubvention, weil alle Unternehmen des Handelspartners nun unter dem Dumping leiden. Ohne die europäischen Verträge könnte das betroffene Land vor der Welthandelsorganisation mit großer Aussicht auf Erfolg ein Dumping-Verfahren gegen Deutschland anstrengen. Wäre das Land nicht mit Deutschland in einem Währungssystem, würde das ohne große Verwerfungen eine Abwertung der eigenen Währung erlauben.

Es kommt also in keinem Fall darauf an, ob eine Nation tüchtig oder produktiv ist. Jede Nation darf so produktiv sein, wie sie nur kann. Allerdings darf keine Nation bewusst unter ihren Verhältnissen leben (also unter den Möglichkeiten leben, die von ihrer Produktivität bzw. ihrem Kapitalstock geschaffen werden), weil sie sonst anderen Nationen die Möglichkeit nimmt, die Früchte der eigenen Produktivität zu genießen. Da es extrem dumm wäre, wenn alle Nationen versuchen würden, unter ihren Verhältnissen zu leben, nur weil eine einzige Nation das tut, muss es Ausgleichsmechanismen der oben beschriebenen Art (also Zölle, Währungsabwertungen oder Strafverfahren gegen den Abweichler) geben.

Braucht man Wettbewerb der Nationen?

Aber der Wettbewerb der Nationen, werden einige einwerfen, den muss es doch auch geben. Nein, den muss es nicht geben, weil er gar kein Wettbewerb ist. Nationen tun genau das nicht, was man von Unternehmen im Wettbewerb erwartet. Der Wettbewerb der Unternehmen ist sinnvoll, wenn dafür gesorgt wird, dass die Unternehmen nur über neue Erfindungen und Innovationen ihre Konkurrenten in die Schranken weisen. Das heißt, nur wenn der Staat ausschließt, dass zu illegalen Tricks, Steuerhinterziehung, Bestechung oder primitiver Erpressung der Arbeitnehmer kommt, kann es einen für alle sinnvollen Wettbewerb geben. Wer keine primitiven Tricks anwendet und trotzdem erfolgreich ist, weil er eine neue Entdeckung macht oder ein neues Produkt entwickelt, den nennen wir einen erfolgreichen Unternehmer.

Ein Staat, der die Steuern senkt, ist aber nicht innovativ. Steuersenkung ist einer jener billigen Tricks, die wir beim unternehmerischen Wettbewerb zu Recht als Missbrauch des Wettbewerbs geißeln. Auch die Gewerkschaften von Seiten des Staates unter Druck zu setzen, um niedrige Lohnabschlüsse zu erzwingen, ist auf der Ebene des Staates genauso wenig eine Innovation wie auf der Ebene der Unternehmen. Nationen erfinden eben nichts. Sie haben keine Ideen, sie sind nicht fähig, neue Produkte zu entwickeln oder neue Produktionsverfahren umzusetzen. Genau weil wir das in einer Marktwirtschaft den Unternehmen überlassen wollen, darf der Staat bei freiem Handel nicht durch pauschale Kostensenkungen eine bestimmte Gruppe von Unternehmen bevorteilen. Tut er es doch, müssen andere Staaten sich dagegen mit Mitteln wehren können, die vollständig in ihrer Hand liegen.

Kein Mut in der EU

Diese einfachen und klaren Prinzipien sind in der EU in den vergangenen dreißig Jahren vergessen worden. Nun, wo die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen des deutschen Merkantilismus immer klarer zutage treten, müssten die europäische Kommission und die EZB, denen das Funktionieren der Währungsunion weitgehend anvertraut wurde, die Fehlentwicklungen klar beim Namen nennen und Deutschland auffordern, seine Politik und seine gesamte Einstellung zur EWU zu ändern. Doch niemand in Brüssel und in Frankfurt hat den Mut dazu.

So kommt es, wie es immer kommt, wenn es an Zivilcourage der Personen in Führungspositionen fehlt: Man kämpft unterschwellig, versucht den anderen zu treffen, wo man ihn nur treffen kann und baut gerade deshalb immer neue Spannungen auf. Das beste Beispiel ist derzeit die Besetzung der EZB-Spitze. Deutschland hat offensichtlich klare Signale von anderen Ländern bekommen, dass sie nicht bereit sind, einen Deutschen und schon gar nicht Jens Weidmann an der Spitze der EZB zu akzeptieren. Dafür gibt es gute Gründe, denn niemand lag so falsch in seiner Einschätzung zur Eurokrise allgemein und zu der von der EZB zu spielenden Rolle in der Krise wie der Präsident der Deutschen Bundesbank.

Doch statt offen in Deutschland zu sagen, aus welchen Gründen die Partner in Europa diese Personalie ablehnen, taktiert die Bundeskanzlerin und gibt vor, den Posten des Kommissionspräsidenten dem des EZB-Präsidenten vorzuziehen. Die deutschen Leitmedien machen dieses Spiel natürlich mit und schon entsteht bei sehr vielen Deutschen erneut der Eindruck, die EU lehne aus fadenscheinigen Gründen einen ausgewiesenen deutschen Fachmann ab. Genau so schafft man neue Vorurteile und produziert Gegnerschaft zu Europa, obwohl man genau das Gegenteil bräuchte, um das „deutsche Modell“ zu retten.