Die FAZ ist eine ehrwürdige Zeitung. Immer bieder, immer konservativ, bloß keine Experimente. Schulden sind das Gegenteil der FAZ: nicht bieder, nicht konservativ, gefährlich, weil man nie weiß, wie es endet. Wenn dann auch noch der Staat die Schulden macht, ist es doppelt gefährlich, weil man ja weiß, wie unseriös die Beamten und Politiker mit Geld umgehen.

Nun hat sich die FAZ aufgerafft, einen Vergleich der Staatsfinanzen von drei Großen Ländern zu machen, nämlich von Deutschland, Japan und den USA. Und siehe da, die ehrwürdige FAZ ist erstaunt, wie unseriös die USA und Japan daherkommen und wie seriös Deutschland doch ist. Aber nein, so ganz stimmt es nicht, auch die FAZ ist massiv verunsichert, dass bei so vielen Schulden in den USA und Japan die Welt nicht untergegangen ist oder die Finanzmärkte verrückt gespielt haben.

Noch wichtiger, tief im Innern spürt wohl auch ein FAZ-Redakteur, dass die deutsche Geschichte von der guten Schuldenbremse nicht ganz stimmen kann, wenn gleichzeitig die Brücken zusammenbrechen und auch große Teile der übrigen Infrastruktur vor die Hunde gehen. Also laviert man herum, nennt diesen und jenen Ökonomen, der schon mal die staatlichen Schulden relativiert hat, kommt aber schließlich nicht zu einem Ergebnis.

Ja, so ist das, liebe FAZ-Redakteure, wenn man kein geeignetes Instrument zur Hand hat, mit dem man ein Phänomen wie die Schulden vernünftig analysieren kann. Dabei gibt es dieses Instrument seit über 70 Jahren, mitentwickelt gar von der Deutschen Bundesbank, die bei der FAZ doch als das Allerheiligste gilt. Trotzdem, als FAZ muss man sich vor diesen schlimmen Dingen hüten, weil sie mit den Namen Keynes verbunden sind. Es ist wie mit Odysseus und den Sirenen, wenn man nur einmal hinhört oder hinschaut, ist man schon verloren. Also Wachs in die Ohren, an den Mast binden und den Verstand vollständig abschalten.

Die Finanzierungssalden, die ich in meinem Grundlagenbuch (Kapitel 3) ausführlich erläutert habe, sind der Schlüssel, mit dem man auch dem Leser der FAZ endlich erläutern könnte, warum beispielsweise die Regierungen der USA und Japans ohne Ende Schulden machen.

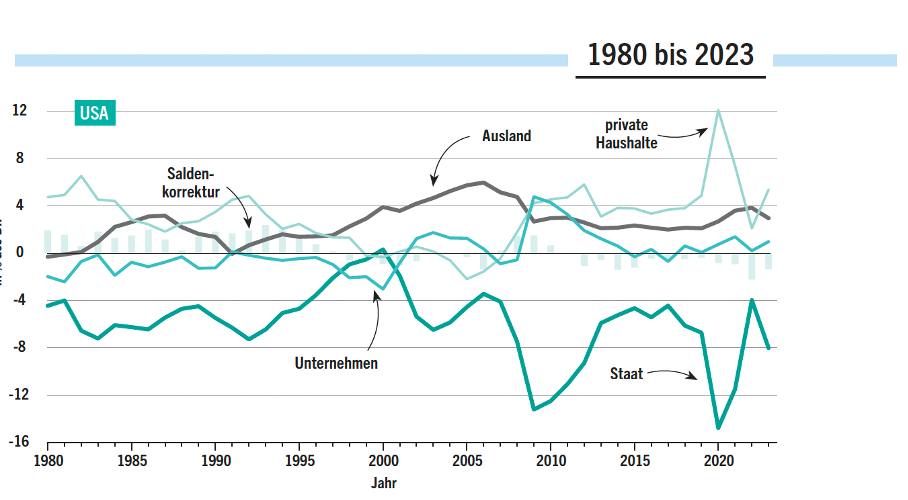

In den USA ist es offenkundig, dass alle Sektoren außer dem Staat per Saldo Sparer sind (die Kurven liegen oberhalb von null), was impliziert, dass der Staat der größte und einzige Schuldner ist und auch sein muss, weil die Wirtschaft ohne die staatliche Kreditaufnahme zusammenbrechen würde (alle Abbildungen aus meinem Buch). Machen Trump und sein Gehilfe Elon Musk weiter so mit der Kürzung der Staatsausgaben, müssen die USA die Steuern im gleichen Tempo senken oder sie werden sehr bald in eine Rezession rauschen.

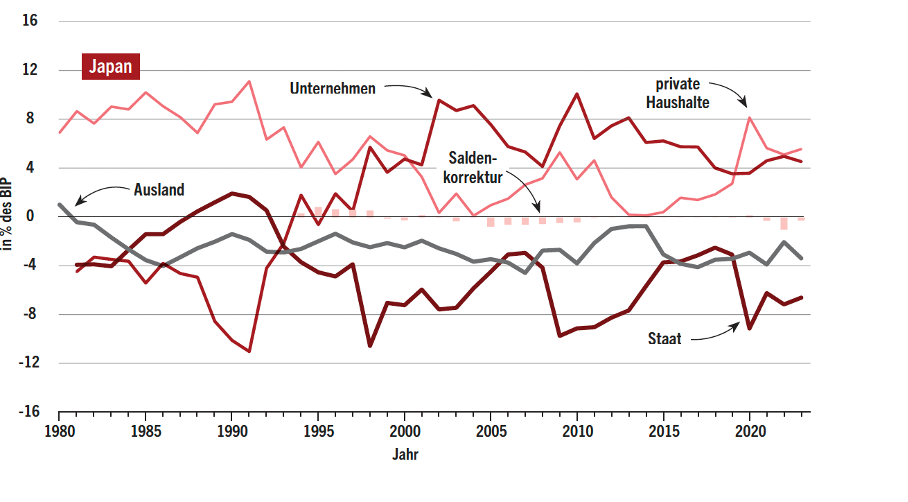

Auch in Japan hat der Staat keine Chance, eine schwarze null anzustreben, weil die Unternehmen und die privaten Haushalte so viel sparen, dass die Verschuldung des Auslandes (der Leistungsbilanzüberschuss) nicht ausreicht, um das private Sparen zu ermöglichen.

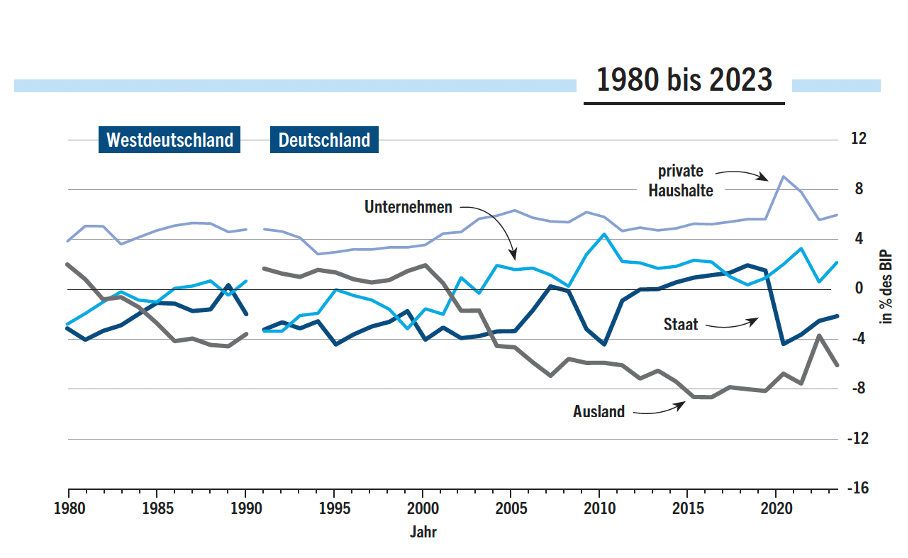

Nur Deutschland hat es für einige Jahre nach 2010 geschafft, eine schwarze null beim Staat zu realisieren, weil man, via deutschem Leistungsbilanzüberschuss, das Ausland dazu gebracht hat, die Rolle des mit Abstand wichtigsten Schuldners zu übernehmen. Da die privaten Haushalte und die Unternehmen auf der Sparerseite zu finden sind, gibt es aber auch hier die Marktwirtschaft, von der alle Konservativen und Neoliberalen einschließlich der Libertären träumen, leider nicht mehr.

Die FAZ kann sich damit trösten, dass auch berühmte Ökonomen, die üblicherweise der progressiven Seite zugerechnet werden, die relevanten Zusammenhänge nicht kennen. Paul Krugman spricht zwar häufig wie ein Keynesianer, aber er versteht, wie in meinem Buch im Detail gezeigt, die Saldenlogik nicht. Er kommt in seiner jüngsten Kolumne zwar zu dem Ergebnis, dass die USA mit ihrer Schuldenpolitik im Vergleich zu Deutschland gut abschneiden, aber warum Deutschland viele Jahre lang in der Lage war, mit der schwarzen Null zurechtzukommen, weiß auch er nicht, weil für ihn Leistungsbilanzüberschüsse das Ergebnis von besonderen Sparanstrengungen sind.

Auch die genialen Rechnungen des IMK, dem Institut der deutschen Gewerkschaften, die von der SZ gerade genüsslich zitiert werden, haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Da schafft es der deutsche Staat, viele Kredite aufzunehmen und trotzdem seine Schulden im Verhältnis zum BIP deutlich zu verringern. Weil in dem Modell fast alles übrige konstant bleibt (ceteris paribus nennt man das), wirkt der staatliche Impuls auf so wunderbare Weise. Natürlich bleiben die deutschen Außenhandelsüberschüsse in dem Modell auch die nächsten 20 Jahre bestehen, so dass der Staat, nicht anders als in den 2010er Jahren, zulasten der übrigen Länder seine Verschuldung zurückfahren kann.

Man fragt sich, wieso die USA dauernd steigende Schulden im Verhältnis zum BIP aufweisen, obwohl die doch genau das gemacht haben, was das IMK vorschlägt. Wenn man die Finanzierungssalden nicht konsequent mit in die Analyse aufnimmt, bleibt man auf der Ebene der Mikroökonomik und kann niemals einen ernstzunehmenden Ratschlag geben, auch wenn man behauptet, ein makroökonomisches Modell zu benutzen.

Hinter den letzten beiden Präsidenten der Deutschen Bundesbank kann sich die FAZ ebenfalls verstecken. Joachim Nagel lässt zwar erkennen, dass er die Schuldenbremse reformieren will, eine ernsthafte Analyse auf der Basis der Zahlen seiner Behörde ist von ihm aber so wenig zu erwarten wie von seinem Vorgänger.

Dazu ein Beitrag vom 23. Juni 2020

Die offene Gesellschaft und ihre Schweiger

Die Schweiger sind Deutschlands eigentliches Problem. Diejenigen, die es besser wissen müssten, aber aus Opportunismus oder aus ideologischen Gründen nicht das sagen, was den Bürgern und der Politik helfen würde, die Welt besser zu verstehen.

Wenn Sie einmal verstehen wollen, was in Deutschland grundlegend schief läuft, dann sollten Sie das Interview lesen, das der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, kürzlich der FAZ gegeben hat. Aber wenn Sie es gelesen haben, werden die meisten von Ihnen sagen, ja und, das Übliche, das, was man von einem Politiker heutzutage erwartet. Genau, und genau das ist das Problem. In dem Interview ist alles das interessant, was nicht gesagt wird.

Was müsste ein Bundesbankpräsident, der wirklich politisch unabhängig ist, in dieser Situation den Bürgern sagen? Nun, er müsste natürlich zu der Frage Stellung nehmen, die von der FAZ tatsächlich gestellt wird, nämlich ob und welche Grenzen es für die staatliche Verschuldung gibt. Wörtlich fragt die FAZ und gibt damit ein gutes Stichwort:

„Schulden machen war noch nie so sexy wie heute. Es gebe keine Grenzen der staatlichen Verschuldung, sagen in der Krise selbst ernstzunehmende Leute. Dagegen kommt die schwäbische Hausfrau nicht mehr an.“

Darauf hätte ein parteipolitisch unabhängiger und aufgeklärter Bundesbankpräsident antworten müssen, dass Schulden nichts mit Sex zu tun haben und die Zeiten, in denen man mit der schwäbischen Hausfrau argumentieren konnte, leider schon lange vorbei sind. Haben Sie nicht selbst, hätte er dem FAZ-Herausgeber Gerald Braunberger fragen müssen, mehrfach geschrieben, die Zeiten hätten sich geändert, weil auf der ganzen Welt die Unternehmen als Schuldner ausfallen und zu Sparern geworden sind?

Was er hätte sagen müssen

Der Bundesbankpräsident hätte darauf hinweisen müssen, dass die Deutsche Bundesbank (eine Pionierleistung!) schon seit den fünfziger Jahren in jedem Jahr die Finanzierungssalden aller Sektoren in Ergänzung zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung berechnet und man feststellen müsse, dass die traditionelle Rollenverteilung, bei der die privaten Haushalte aus Vorsorgegründen sparen und die Unternehmen die Schulden machen, die das Sparen überhaupt ermöglichen, nicht mehr existiert. Er hätte sagen müssen, dass das für eine große, relativ geschlossene Volkwirtschaft wie die Europäische Währungsunion zwingend bedeutet, dass der Staat bzw. die Staaten die Rolle des Schuldners übernehmen müsse(n), jedenfalls solange man keine politischen Instrumente habe (oder einsetzen wolle), um die Unternehmen wieder in die Rolle des Schuldners zurückzudrängen.

Insofern, hätte er sagen müssen, fehlt der schwäbischen Hausfrau seit etlichen Jahren schon der Partner in der Privatwirtschaft, der ihre Ersparnisse überhaupt erst möglich macht. Die deutsche Lösung, hätte das Mitglied des EZB-Rates sagen müssen, das Schuldenmachen auf andere Länder zu verlagern, ist nicht als Vorbild für Europa oder die ganze Welt geeignet. Lohnsenkung in Europa würde zudem die Deflationsgefahr weiter vergrößern und der Rest der Welt würde europäische Überschüsse in einer deutschen Größenordnung niemals akzeptieren. Die „geizigen Vier“ und Deutschland müssten endlich die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge begreifen, für deren statistische Erfassung sich die Bundesbank seit nunmehr siebzig Jahren große Verdienste erworben hat.

Doch das alles hat er nicht gesagt. Die Antwort von Jens Weidmann ist mehr als trivial:

„Das Bild von der schwäbischen Hausfrau wird oft falsch gedeutet. Die spart ja nicht als Selbstzweck, sondern um das Geld für Sinnvolles ausgeben zu können und auch für schlechte Zeiten vorzusorgen. Genau das ist hier der Fall. Es war sinnvoll, in normalen Zeiten für solide Finanzen zu sorgen. Und es ist genauso sinnvoll, jetzt in schlechten Zeiten den Handlungsspielraum zu nutzen, um auch durchaus kräftig das Ruder herumzureißen.“

Für ihn waren es offenbar „normale Zeiten“, als das größte Land der Europäischen Währungsunion durch Lohndumping gewaltige Leistungsbilanzüberschüsse ohne Rücksicht auf die Partner machte und sich selbst und seinen Bürgern einredete, in solchen Zeiten könne die schwäbische Hausfrau getrost sparen.

Kann die schwäbische Hausfrau vorsorgen?

Dass die schwäbische Hausfrau vorsorgen will, ist selbstverständlich und muss man nicht betonen. Ob sie unter allen Umständen vorsorgen kann, das ist die Frage, um die es geht und bei deren Beantwortung eine große und volkswirtschaftlich bedeutende Institution wie die Bundesbank alle parteipolitischen Erwägungen hintanstellen und zur Aufklärung der Bevölkerung beitragen sollte.

Wenn jemand wie der Bundesbankpräsident zudem große europäische Verantwortung trägt, muss man vom ihm verlangen, auch als Deutscher Klartext zu sprechen und dem eigenen Land ins Gewissen zu reden, wenn es – wieder einmal – dabei ist, europäisches Porzellan zu zerschlagen. Wer jetzt die europäischen Schuldenregeln verteidigt und davon spricht, der „Steuerzahler“ müsse am Ende die Schulden bedienen und sogar zurückzahlen, wie Weidmann das im weiteren Verlauf des Interviews tut, schürt vorsätzlich die Unruhe in der Bevölkerung und in der Politik.

Niemand kann die jetzt in dieser Krise vom Staat anzuhäufenden Schulden jemals zurückzahlen, weil es die normalen Wachstumszeiten, wo der Staat sich leicht entschuldet, weil die Unternehmen investieren und sich dafür verschulden, der Vergangenheit angehören. Wer dennoch daran glaubt, muss erklären und offen diskutieren, auf welche Weise die Politik die Unternehmen wieder in die Verantwortung bringen kann. Tut er das nicht, muss man unterstellen, hier werde die Bevölkerung bewusst getäuscht.

Warum wird die Gesamtwirtschaft tabuisiert?

Warum ist es in Deutschland nicht möglich, den Sprung von der einzelwirtschaftlichen Ebene auf die Ebene der Gesamtwirtschaft zu machen? Warum kann man nicht sagen, dass es keine Ersparnis ohne Schulden gibt und die Konsequenzen offen diskutieren? In einer der Kernfragen, die praktisch für jeden Menschen von allergrößtem Interesse ist, versagen die Ökonomen im gesamten deutschsprachigen Raum kläglich. Ich werde immer wieder von klugen Menschen, die keine Ökonomen sind, gefragt, wie es sein könne, dass ein Fach, das gerne eine Wissenschaft wäre, die eigentlich interessante gesamtwirtschaftliche Dimension seines Untersuchungsgegenstandes einfach ausblenden kann.

Man muss sich auch nicht wundern, dass viele intelligente Menschen den Eindruck haben, es gebe eine Verschwörung der Entscheidungsträger, wenn die Entscheidungsträger sich beharrlich weigern, einfache logische Schritte nachzuvollziehen, die jeder Nicht-Ökonom in wenigen Minuten begreift. Kommen dann noch Journalisten hinzu, die so zart fragen, als ob sie mit jeder Frage eine rohes und äußerst wertvolles Ei unwiederbringlich zerstören könnten, kann man niemandem verdenken, sich für dieses Verhalten Erklärungen zu suchen, die jenseits dessen liegen, was „politisch korrekt“ ist.

Tatsächlich hängt das Versagen der Ökonomen mit der großen ideologischen Debatte zusammen, die mit dem Keynesianismus begann. Die Erweiterung des ökonomischen Denkens um die makroökonomische Diskussion, die u. a. von Keynes, Kalecki, Robinson, aber auch von Wilhelm Lautenbach vorangetrieben worden war, wurde nicht als wissenschaftliche Herausforderung angesehen, sondern als Angriff einer Staatsideologie auf die reine marktwirtschaftliche Lehre interpretiert, den man mit jedem möglichen Mittel parieren musste.

Rein gefühlsmäßig hatten die Verteidiger des marktwirtschaftlichen Dogmas Recht. Das gesamtwirtschaftliche Denken stellt die totale Marktlösung unmittelbar in Frage, weil der Staat immer Teil des Problems und Teil der Lösung ist. Auf der Basis dieser extrem schlichten Erkenntnis das Dogma aufzubauen, es sei besser die gesamtwirtschaftliche Dimension vollständig zu ignorieren als den Staat immerzu im Boot zu haben, zeigt eine dogmatische Härte, die in einer Wissenschaft nun einmal nichts zu suchen hat. Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zuzudecken oder gar zu verschweigen, ist fast einhundert Jahre nach dem Beginn des makroökonomischen Denkens ein Armutszeugnis ohnegleichen.